地震是地球板块运动过程中各个板块间相互挤压,快速释放能量所形成的震动。地震中以砸伤为主要受伤机制,其次为高坠伤及挤压伤。还有就是埋压、窒息、淹溺、烧伤以及冻伤等伤害。各类损伤可导致精神障碍性的损伤[1]。患者常表现为多部位损伤,排在首位的损伤类型为软组织挫裂伤,紧随其后的便是各类型骨折[2]。并且地震伤中肾脏腹膜后损伤的发生率偏高[3]。地震好发地区常常位于偏远地区,大量地震伤员的同时产生往往导致当地医疗资源极度紧缺,不利于危重伤员的救治[4]。并且交通设施的毁损增加了伤员救治的难度。

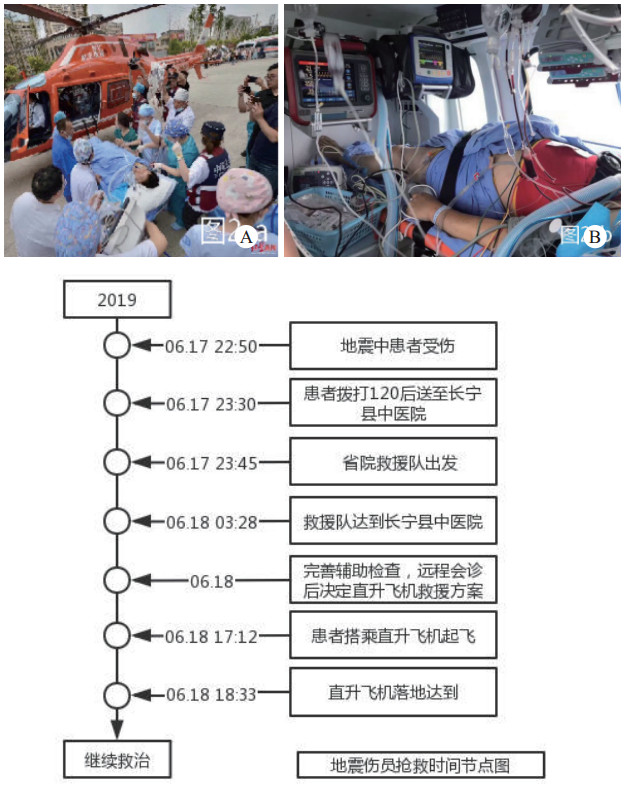

2019年6月17日22时55分,四川省宜宾市长宁县发生6.0级地震,震源深度16 km,最高烈度为8度。地震发生后同一时间,四川省人民医院立即启动应急救援应急方案,救援队赶往宜宾市长宁县地震灾区进行现场医疗救援。06月18日03时28分救援队抵达达到长宁县中医院。患者于6月18日18时33分由直升机转入本院。此次救援是中国基于5G网络+航空医学救援第一例救援病例,此次任务积累了大量宝贵救援经验。现将该病例报道如下。

1 病例资料 1.1 受伤经过患者男,56岁,于2019年6月17日22时55分地震中被约2米高墙体砸中,下半身被砖块掩埋。伤后患者神志清楚,感觉全身多处疼痛。于2019年6月17日23时30分送至当地长宁县中医医院(二级甲等中医医院,现有20个科室,特色科室为肛肠科、针灸科、治未病科)救治。

1.2 当地医院入院查体心率:150次/min, 血压:53/32 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa),体温不升,HR 25次/min,神情,烦躁,双侧眼睑、口唇苍白,胸廓挤压试验阳性,腹软,右上腹压痛,无反跳痛、肌紧张,骨盆挤压及分离试验阳性,髋部肿胀,双臀、双侧大腿外侧,右侧大腿内侧可见皮下可见大片瘀斑形成,左上肢远端畸形、肿胀。

患者受伤经过明确,入院后结合患者查体,诊断考虑:失血性休克、地震伤多发伤:骨盆骨折、右侧肋骨骨折、左手腕骨折、全身多处皮肤挫伤。

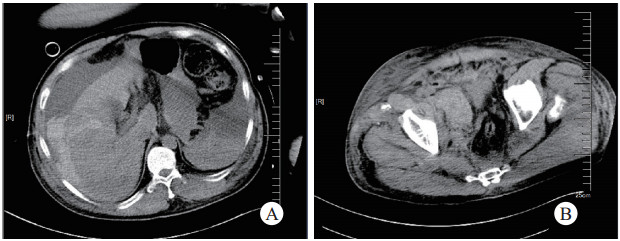

1.3 辅助检查2019年6月18日00时30分CT提示右侧第6、7肋骨前段骨折,胸6椎体压缩性骨折,右侧少量气胸,肝上间隙见少量液体密度影,腰2、3、5椎体右侧横突骨折,骶骨右侧耳状面、右侧髂骨、双侧耻骨上下支骨折。2019年6月18日14时00分床旁彩超提示胸腹腔大量积液,考虑肝损伤。

1.4 治疗经过 1.4.1患者于2019年6月17日23时30分入当地长宁中医院后给予液体复苏抗休克治疗。急诊CT:肝上少量积液,腹膜后血肿。双侧腹腔穿刺未抽出血性液体。

6月18日01时30分患者P:126次/min,Bp:90/53 mmHg右侧髂棘穿刺抽血暗红色血性液5 mL。出血原因:腹膜后血肿可能性大。6月18日05时30分患者P:137次/min、Bp:101/60 mmHg继续输血止血抗休克治疗。

6月18日13时30分,中国移动四川分公司在长宁中医院建立临时5G基站(图 1A),四川省人民医院由急诊外科,急诊ICU,超声科、介入科、骨科组成的专家组在5G网络下实施远程会诊(图 1B)。

|

| 图 1 A:5G移动基站B:医疗专家组远程会诊 |

|

|

此时,患者入院14 h输血输液15 000+ mL(ARh+红细胞悬液34 U, 血浆2 400 mL, 血小板2治疗量, 冷沉淀20治疗量),患者HR 150次/min,BP90/50 mmhg, 呼吸机辅助呼吸,去甲肾上腺素1.2 μg/(kg·h), 尿量20 mL/h.血气分析(6月18日12时43分):pH 6.9、乳酸10.4 mmol/L、K+ 5.4 mmol/L,血红蛋白59 g/L。患者少尿,休克进行性加重、出血未控制。5G网络实时传输超声图像发现:双侧胸腔积液(图 2B),腹腔大量积液(图 2A),腹腔内出血,骨盆骨折,专家组高度怀疑腹腔内活动性出血。

|

| 图 2 A:腹腔积液;B:胸腔积液 |

|

|

因当地无剖腹探查手术的条件,患者急需转运至成都救治。长宁离成都的距离320 km,转运线路考虑如下:经陆路救护车转运需耗时3~4 h,且地震导致当地道路交通毁坏,路况不佳,患者失血性休克,多脏器衰竭,经陆路转运风险高;航空直升机转运1 h 20 min。故决定:①积极联系政府军队,启动航空救援系统(图 3);②安置双侧胸腔闭式引流,维持心肺功能,呼吸循环支持;③持续性损伤控制灌注复苏;④利用腹腔高压控制腹腔出血[5];⑤本院相关各科室积极完善术前准备。历经1 h 20 min飞行,患者从长宁安抵四川省人民医院。

|

| 图 3 航空救援及地震伤员抢救时间节点图 |

|

|

心率121次/min,血压114/82 mmHg,气管插管,腹部明显膨隆(膀胱内压50 cmH2O),全身多处皮肤淤青。血气提示乳酸14.5 mmol/L,pH 7.24, 血红蛋白8.5 g/L,钾6.5 mmol/L;血常规:WBC 10.88×109/L、NEUT 9.33×109/L、HGB 91 g/L、PLT 70×109/L;肝肾功:Cr 209 μmol/L、ALT 159 U/L、AST 347 U/L。医院立即组织相关科室MDT会诊。急诊增强CT提示:右侧第6肋骨线性骨折、肺挫伤、肝脏破裂(图 4A)、盆腔右侧血肿(图 4B)、双侧耻骨上下支骨折,右侧髂骨、右侧髋臼前份、骶骨右侧骨折。

|

| 图 4 2019年6月18日19时CT提示肝破裂(A)、骨盆骨折、髂窝血肿(B) |

|

|

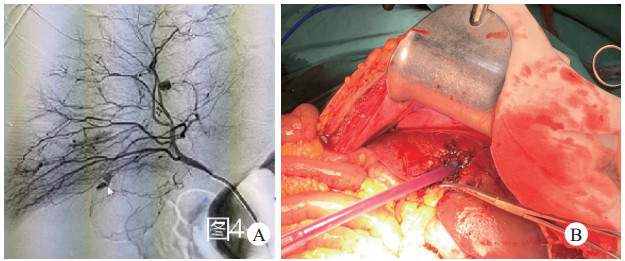

6月18日19时患者肝破裂诊断明确,需立即行手术止血治疗。经控制性液体复苏[6],及血管活性药物应用,患者血压不回升甚至仍持续下降,开腹手术风险极大。按照“创伤损伤控制手术的原则”立即行“局麻下经皮血管造影+介入栓塞”[7]。术中见:肝右动脉多发点状造影剂外溢及假性动脉瘤(图 5A),右侧腹壁下动脉、右侧臀上动脉分支、右侧臀下动脉分支、左侧臀下动脉分支均见点状造影剂外溢,分别使用微导管超选择至上述病变动脉行栓塞治疗。

|

| 图 5 地震伤员肝脏损伤(右肝第五段) |

|

|

初步控制肝脏出血后,于6月18日22时由肝胆外科急诊实施“剖腹探查+肝破裂修补术+腹腔冲洗置管引流术”, 术中见:右肝第五段可见长10 cm,深4 cm不规则裂口,活动性出血明显(图 5B);腹腔内积血及血凝块共约3 500 mL、后腹膜、膀胱周围间隙及盆腔可见血肿;术后返回EICU。术后当天腹腔压力降低至12 cmH2O。恢复肾灌注后,高钾,肾功能较前好转。

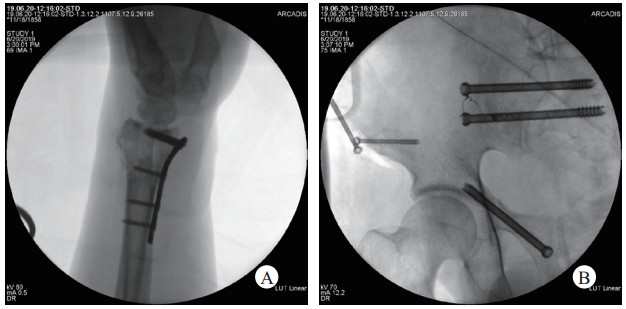

1.4.56月20日经骨科讨论, 拟定手术方案:全麻下行“天玑机器人辅助下骨盆环多发骨折骶髂通道螺钉固定术+髋臼前柱通道螺钉固术; 右侧髂前下棘骨折切开复位通道螺钉内固定术(图 6A); 左桡骨远端骨折切开复位内固定术(图 6B)”[8]。术后患者再入监护室复苏治疗。

|

| 图 6 A骨盆环内固定;B左桡骨远端骨折切开复位内固定 |

|

|

伤后第7天拔出患者气管插管, 此后患者进入术后康复治疗,以尽快恢复伤者运动能力为第一选择[9];防止各类并发症的发生,例如长期卧床所致坠积性肺炎、低垂部位皮肤压疮的形成与深静脉血栓形成等;早期给予肠内营养治疗,恢复肠道黏膜屏障功能[10-11]。

2019年8月27日,患者先后经历介入手术、剖腹探查肝修补腹腔冲洗术、骨科天玑手术等大大小小7次手术,最终康复出院。地震是迄今为止人类无法预测的自然灾害之一。随着地震的发生,大量创伤患者的形成,必定给当地医疗系统造成庞大压力。一般认为, 伤病员的黄金救治时间为72 h[12], 能否在地震早期进行有效的医学救援至关重要。地震导致的道路、通信等基础设施的破坏增加了救援难度,延误重症患者的救治,增加了致残致死率。一套有效、周密快速的应急系统,以降低致残致死率对所有参与救治的医护人员来说都是至关重要的[13]。

5G网络的出现为远程医疗的实现奠定了坚定的基础[14-15]。随着5G网络应用于医疗活动,远程会诊、远程监护、远程超声,甚至远程手术都可以得以实现。结合近年日渐完善的航空救援[16]更是极大的为转运病患节约大量时间。

本例患者为严重地震伤病患,且当地手术医疗条件不足,笔者采用5G网络指导下结合航空救治、多学科联合救治;在考虑严重活动性出血的情况下,选择优先行介入血管栓塞治疗术[17],控制活动性大出血再进行外科开腹手术,极大增加了救治的成功率;5G网络+航空救治(军用、民用)+救护车所形成的陆空立体救援体系大大缩短院前抢救时间,为患者争取更大机。说明了5G网络结合航空救治比传统救援模式有一定优势。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

| [1] | 岳茂兴, 王立祥, 王东明, 等. 地震现场救援与卫生应急医疗处置专家共识(2017)[J]. 中华卫生应急电子杂志, 2017, 3(4): 193-205. DOI:10.3877/cma.j.issn.2095-9133.2017.04.001 |

| [2] | 张黎黎, 钱铭怡. 美国重大灾难及危机的国家心理卫生服务系统[J]. 中国心理卫生杂志, 2004, 18(6): 395-397, 394. DOI:10.3321/j.issn:1000-6729.2004.06.010 |

| [3] | Chen TW, Yang ZG, Dong ZH, et al. Earthquake-related crush injury versus non-earthquake injury in abdominal trauma patients on emergency multidetector computed tomography: a comparative study[J]. J Korean Med Sci, 2011, 26(3): 438-443. DOI:10.3346/jkms.2011.26.3.438 |

| [4] | Chan EYY, Man AYT, Lam HCY. Scientific evidence on natural disasters and health emergency and Disaster risk management in Asian rural-based area[J]. Br Med Bull, 2019, 129(1): 91-105. DOI:10.1093/bmb/ldz002 |

| [5] | Chaudery M, Clark J, Wilson MH, et al. Traumatic intra-abdominal hemorrhage control: has current technology tipped the balance toward a role for prehospital intervention?[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2015, 78(1): 153-163. DOI:10.1097/TA.0000000000000472 |

| [6] | 彭吾训, 吴建华, 龚翔. 液体复苏在未控制性创伤失血性休克中的应用[J]. 中华急诊医学杂志, 2012, 21(8): 895-897. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2012.08.023 |

| [7] | Costantini TW, Coimbra R, Holcomb JB, et al. Pelvic fracture pattern predicts the need for hemorrhage control intervention-Results of an AAST multi-institutional study[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2017, 82(6): 1030-1038. DOI:10.1097/TA.0000000000001465 |

| [8] | 朱宗东, 魏丹, 袁加斌, 等. 机器人辅助救治严重地震伤骨盆骨折患者1例报道[J]. 实用医院临床杂志, 2019, 16(04): 283-286. DOI:10.3969/j.issn.1672-6170.2019.04.089 |

| [9] | Nusser M, Holstiege J, Kaluscha R, et al. Return to work after fractures of the pelvis and the acetabulum[J]. Z Orthop Unfall, 2015, 153(3): 282-288. DOI:10.1055/s-0034-1396261 |

| [10] | Ortiz-Reyes LA, Chang Y, Quraishi SA, et al. Early enteral nutrition adequacy mitigates the neutrophil-lymphocyte ratio improving clinical outcomes in critically ill surgical patients[J]. Nutr Clin Pract, 2019, 34(1): 148-155. DOI:10.1002/ncp.10177 |

| [11] | 姚梅琪, 封秀琴, 郭芝廷, 等. 危重患者早期肠内营养支持剂量选择的Meta分析[J]. 中华急诊医学杂志, 2018, 27(8): 866-871. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2018.08.010 |

| [12] | 杨震. 地震灾害伤病谱与应急医学救援力量编成研究[D]. 中国人民解放军军事医学科学院, 2017. |

| [13] | 岳茂兴, 王立祥, 王东明, 等. 地震现场救援与卫生应急医疗处置专家共识(2017)[J]. 中华卫生应急电子杂志, 2017, 3(4): 193-205. DOI:10.3877/cma.j.issn.2095-9133.2017.04.001 |

| [14] | Chih-Lin I, Han SF, Xu ZK, et al. 5G: rethink mobile communications for 2020+[J]. Philos Trans A Math Phys Eng Sci, 2016, 374(2062): 20140432. DOI:10.1098/rsta.2014.0432 |

| [15] | 葛芳民, 李强, 林高兴, 等. 基于5G技术院前-院内急诊医疗服务平台建设的研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(10): 1223-1227. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.10.008 |

2021, Vol. 30

2021, Vol. 30