急性肠系膜缺血(acute mesenteric ischemia, AMI)常被定义为小肠部分血液供应的突然中断,引起的局部缺血、细胞损伤和肠道病变。如果未经及时治疗,该过程将迅速进展为危及生命的肠坏死。AMI有非闭塞性(acute non-occlusive mesenteric ischemia, NOMI)和闭塞性两种类型,闭塞性肠系膜缺血又可进一步细分为肠系膜动脉栓塞(acute mesenteric artery embolism, EAMI),肠系膜动脉血栓形成(acute mesenteric arterial thrombosis, TAMI)及肠系膜静脉血栓形成(mesenteric venous thrombosis, VAMI)。该病总体发病率较低,但在全部急诊就诊患者中,其比例仍能达到0.09%~0.2% [1]。

快速诊断和干预对于降低该病病死率至关重要。但长久以来,AMI诊断困难且缺乏有效的治疗手段。且由于较低的总体发病率,单个组织或机构很难对其进行系统的临床研究,一些经典的医学著作对该病的描述及诊治方式在近年更新的版本中几乎没有发生过大的变化。

目前,仍缺乏足够的高质量循证数据来指导AMI的评估和治疗。已发表的文献主要为某些医学机构的回顾性研究、相关病例的讨论分析以及专家的个人建议等。故为了积极应对我国AMI的发病情况,本共识采用国内外最新的人群流行病学研究数据,并结合相关临床文献,由多学科专家组成联合委员会共同制定了《中国急性肠系膜缺血诊断与治疗专家共识》,旨在指导我国急性肠系膜缺血的诊断、评估与临床治疗等工作。

该专家共识从AMI的分类、临床表现、血清学及影像学特征、治疗以及预后等方面都进行了相关阐述并提出了相应的建议。对于共识中的建议,专家小组以文献、数据的质量和每项建议的收益、风险与负担之间的平衡为基础进行了分级。分级依据美国胸科医师学会(American College of Chest Physicians, ACCP)关于临床指南中的推荐等级的规定制定(见表 1)。

| 建议等级 | 各等级代表的意义 | 收益、风险与负担之间的关系 | 支持证据的文献质量 |

| 1A | 推荐力度大;证据质量高 | 收益明显大于风险和负担,反之亦然 | 无重要限制的随机对照研究或具有压倒性证据的观察研究 |

| 1B | 推荐力度大;证据质量中等 | 收益明显大于风险和负担,反之亦然 | 有重要限制的随机对照研究或具有高质量证据的观察研究 |

| 1C | 推荐力度大;证据质量低或极低 | 收益明显大于风险和负担,反之亦然 | 观察性研究或病例分析 |

| 2A | 推荐力度小;证据质量高 | 收益与风险、负担持平 | 无重要限制的随机对照研究或具有压倒性证据的观察研究 |

| 2B | 推荐力度小;证据质量中等 | 收益与风险、负担持平 | 有重要限制的随机对照研究或具有高质量证据的观察研究 |

| 2C | 推荐力度小;证据质量低或极低 | 无法评估收益、风险与负担之间的关系;收益、风险与负担之间可能持平 | 观察性研究或病例分析 |

为了更好的划定共识的研究范围,本共识参考2016年欧洲肠系膜缺血指南,对AMI的定义进行了更新[2]:即急性肠系膜动脉、静脉栓塞或循环压力降低,导致肠系膜内血流减少,难以满足其相应脏器的代谢需求。不包括孤立性肠缺血,以及由于黏连性肠梗阻、疝等外压因素造成的局灶性、节段性缺血。慢性肠系膜缺血(chronic mesenteric ischemia, CMI)以及缺血性结肠炎是单独的病例,亦不属于此列。

2 流行病学在1970-1982年之间,来自瑞典马尔默的一项大型研究通过其87%的尸检率(共约25万人)提示AMI的年发病率约12/100 000人,其中肠系膜上动脉栓塞患者约占2/3(8/100 000人)[3]。在这之后,虽然AMI发病率相关的研究偶见报道,但由于整体病例基数不足以及尸检率的下降,其准确性难以和马尔默研究相提并论。

但在各国本身的纵向比较中,我们仍然可以得出一定程度的结论。例如基于美国国家住院患者数据库(Nationwide Inpatient Sample, NIT)的一项研究称,1995至2010年间,AMI的年发病率已从8.4降至6.7 / 100 000人[3]。同样,在瑞典的两个当代AMI系列报道中,AMI的发生率亦低于马尔默研究期间,特别是肠系膜上动脉栓塞,其发病率约(5.3~5.4)/100 000[4]。而芬兰的一项研究则提示自2009 -2013年,AMI的年发病率约为7.3 / 100 000[5]。

此外,研究还显示,肠系膜缺血的发病率随年龄增大而呈指数级增长,并且在调整了人群的年龄后,男女的发病率相差无几[6]。

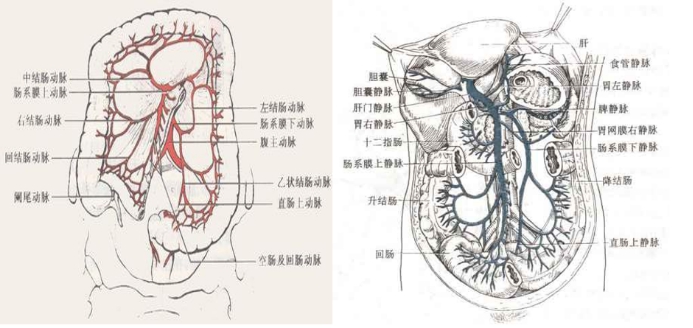

3 肠系膜循环系统的解剖及生理学特点小肠主要靠肠系膜上动脉(superior mesenteric artery, SMA)供血,另外还有部分发自腹腔动脉系统的侧支循环,通过胰十二指肠上、下动脉以及肠系膜下动脉供血(图 1)。肠内血液通过门静脉回流。其内脏血液循环占心输出量的15%~35%(主要取决于进食状态);但氧气摄取量却相对较低,这主要与门静脉对肝脏的血液供应有关。一般而言,小肠血供须减少50%以上才会出现缺血表现[7]。

|

| 图 1 肠系膜动静脉血供示意图 |

|

|

此外,肠道可以通过增强摄氧能力及舒张血管、提高血液灌注来自动调节氧供。实验证明,直到患者的平均动脉压 < 45 mmHg才会发生肠系膜缺血。但另一方面,虽然在缺血达75%的条件下肠道仍可维持12 h近乎无损的状态,但在肠系膜血管完全栓塞的情况下,6 h内即可出现不可逆损伤[2]。

4 病理生理学 4.1 急性肠系膜动脉栓塞(EAMI)大约50%的AMI患者都是由于急性肠系膜动脉栓塞引起的(其中65%为急性上动脉栓塞)[8]。肠系膜栓塞多起源于左心房,常与心律失常(如房颤等)相关,也可由心内膜炎引起的心脏瓣膜功能障碍、菌栓脱落导致。栓子通常在正常解剖狭窄处存在。大多数位于距SMA原始位置3~10 cm处。超过20%的SMA栓塞并发于其他内脏动脉系统,如脾动脉或肾动脉栓塞。因此,在该类疾病中,若这些器官在CTA表现上发生变化,其结果常提示SMA近端血管栓塞[7]。

4.2 急性肠系膜血栓形成(TAMI)SMA的血栓形成(约25%的AMI病例)通常与慢性动脉粥样硬化病史相关[2]。这些患者中许多具有与慢性肠系膜缺血一致的表现,包括餐后腹痛、体质量减轻或“进食恐惧”等。因此在评估疑诊为AMI的患者时,系统的病史采集十分重要。血栓形成通常发生在内脏动脉的起源段,此外,SMA中的潜在斑块通常可在多年后进展为严重的狭窄,并导致侧支循环的形成。SMA的血栓形成也可能由于血管炎,肠系膜血管内膜剥离或动脉瘤引起。

4.3 急性非闭塞性肠系膜缺血(NOMI)NOMI发生在约20%的患者中,通常是与内脏血流量相关的SMA血管收缩的结果[7]。

受损的SMA血管常累及近端结肠以及回肠动脉。NOMI患者多数合并有严重的并发症,例如感染性休克引起的心力衰竭等。低血容量和使用血管收缩剂同样可能会导致NOMI的发生。

4.4 肠系膜静脉血栓形成(VAMI)肠系膜静脉血栓形成占肠系膜缺血病例的10%以下[7]。血栓的形成可归结于Virchow三联征,即血流缓慢,血液高凝状态和血管内膜完整性被破坏。血液高凝可能是由于遗传性疾病如凝血酶原突变、蛋白S缺乏、抗凝血酶缺乏症等。此外,研究表明纤维蛋白溶解停止(抗组织纤溶酶原激活剂(tPA)的产生)亦为高凝状态的重要危险因素[9]。而恶性肿瘤、部分血液病和口服避孕药等,也可导致血栓形成。

改变血液流速的其他原因包括门静脉高压、胰腺炎、肠道炎症、败血症和创伤等。在这些情况下,继发于静脉血栓所形成的肠道水肿,以及血管阻力增加后导致的动脉血流减少,都将引起肠道缺血。

5 AMI的临床表现与危险因素 5.1 AMI的一般临床表现主诉与查体不符的剧烈腹痛是AMI早期的经典表现[10]。在AMI研究中,70%~95%的患者会出现腹痛,35%~93%表现为恶心呕吐,35%~48%为腹泻,16%则伴有血便。大约三分之一的患者会同时出现的腹痛、发热和血便(或便潜血阳性)的三联征[2, 11]。

另外,对215名AMI患者的回顾性研究发现,大多数患者都合并有AMI相关风险性疾病,如缺血性心脏病、房颤、高血压、糖尿病或肾功能不全等[19]。另一项对47例患者超过13年的随访研究则发现,所有14例动脉栓塞的患者都出现过房颤,而20例动脉血栓形成的患者中有18例合并有缺血性心脏病[12]。

对于AMI患者而言,弥漫性腹膜炎的临床症状可能并不具有普遍性。但临床医师(特别是急诊医师)必须保持高度警惕,因为这种表现几乎总是预示着肠坏死的发生。

AMI诊断困难,特别是在临床干预最有益的早期阶段。高度的疑诊对于早期诊断具有重要的意义。老年患者中,具有与查体不符的剧烈腹痛或未经系统治疗的心律失常者高度可疑,但并不足以作为其诊断依据。另外,在部分研究报道中,甚至有20%的患者缺乏腹痛的相关记录[13]。

推荐意见1 主诉与查体不符的剧烈腹痛是AMI早期的经典表现,但不足以作为诊断标准。而漏诊所导致的后果十分严重。故无明确病因的急性腹痛患者(特别是合并有心血管方面疾病的老年人)应疑诊为AMI直至被推翻。(证据等级:B)

5.2 各类型AMI的危险因素详细的病史采集十分重要,因为不同的临床表现与AMI的病理生理过程有关。EAMI的特点在于突发性疼痛并常与房颤有关;TAMI的疼痛则相对较缓并常表现为阵发性腹部绞痛,以及伴有体质量减轻、餐后腹痛的病史(这提示其可能与未确诊的慢性肠系膜局部缺血有关);VAMI常出现于中年患者,有时具有数天的轻度症状,与血液高凝状态、肝硬化、严重的胰腺炎、腹部创伤或晚期恶性肿瘤有关;NOMI特征并不明显,因为它常发生于危重患者中并经常漏诊。

各类型AMI的危险因素见表 2。

| EAMI | TAMI | NOMI | VAMI |

| 房颤、近期心梗 | 弥漫性动脉粥样硬化 | 心衰 | 静脉血栓栓塞引起的门 |

| 血栓 | 性疾病 | 低灌注状态 | 脉高压病史 |

| 二尖瓣疾病 | 餐后疼痛 | 多脏衰 | 口服避孕药 |

| 左室动脉瘤 | 体质量减轻 | 使用升压药 | 雌激素的使用 |

| 心内膜炎 | 肿瘤 | 重症胰腺炎 | |

| 栓塞性疾病史 | 凝血功能异常 |

EAMI是肠系膜缺血最常见的原因。心脏缺血,快速型心律失常,心脏瓣膜病变以及易于形成心房血栓的其他疾病是该类型的危险因素[12]。

大约33%的患者合并有近期栓塞病史[2],若这些患者缺乏有效的后续抗凝治疗,就应警惕EAMI的可能。与查体不符的突发性剧烈腹痛或呕吐、腹泻是EAMI的经典表现。这可能与栓子进入血管狭窄部位后发生的即时栓塞有关。存在明确的潜在栓子源的情况下,上述的这种“临床三联征”存在于40%~80%的患者中[2]。

TAMI的主要危险因素是动脉粥样硬化性疾病和血脂异常[14]。由于粥样斑块与血栓的存在,肠系膜血管狭窄变形,血流量较正常人减少。进食后血液大量供应胃部参与消化过程,肠系膜血流量再次减少。此时,因动脉供血不足,组织将继发缺氧,并引起肠道平滑肌痉挛,临床上则表现为肠绞痛等餐后综合征的症状。

相较于其他几种类型的AMI,VAMI所占比例更小(10%)且患者年龄多为40岁左右中年人群[15]。据报道,高达50%的VAMI患者有深静脉血栓形成或肺栓塞病史[16]。其危险因素中最重要的是凝血功能异常(血液高凝)。另外,门脉高压、腹部手术史等也有相当的影响。口服避孕药、怀孕和产妇是年轻女性的危险因素[12]。因栓塞的血管为侧支循环丰富的静脉系统,患者的临床症状常呈亚急性发展,虽然也有恶心呕吐的症状,但通常与进食无关。

目前认为,NOMI为心排出量降低和血管收缩共同作用所引起,通常仅表现为肠道缺血而无实际梗阻或栓塞。引起心排出量降低的疾病如心功能不全、心脏瓣膜病以及大量使用导致血管收缩的药物如肾上腺素、血管加压素等均为其危险因素。由于危重症患者常有循环衰竭(休克)表现,且对于血管活性药物的使用较为常见,故当其临床症状出现显著并且意外的恶化时,应考虑NOMI的可能。

推荐意见2 房颤患者突发剧烈腹痛时,应考虑EAMI;动脉粥样硬化患者,特别是近期患有餐后综合征的患者,应考虑为TAMI;高凝状态的患者则应怀疑为VAMI;在临床症状出现预期外恶化的危重患者中应考虑NOMI。(证据等级:B)

5.3 介入性操作对于AMI的影响急性肠系膜缺血与部分手术相关。例如VAMI是公认的腹腔镜结直肠手术的并发症(分析超过十年的腹腔镜结直肠手术——1 069例,其中VAMI的发生率为3.5%[2])。炎症性肠病、溃疡性结肠炎、术前使用类固醇治疗史、手术时间大于220 min等,均为VAMI的危险因素。操作肠系膜血管和升高腹内压可能在AMI的病理生理中产生了部分影响。

结肠镜检查后亦可见AMI发生[2]。由于禁食及肠道准备导致的血容量减少,再通过使用镇静类药物减少血管张力以及结肠镜检查所产生的机械效应,三者共同作用引起血液低流速等结果。

另外,AMI是冠脉搭桥术(1%)或瓣膜置换术后(0.2%~0.4%)的罕见后遗症。它多发生在高龄且合并脱水的患者中。其动脉已广泛粥样硬化,病死率则高达70%~100%[2];当动脉粥样硬化的斑块经由冠脉系统或脑部血液循环系统被移除时,就有可能发生EAMI;主动脉内球囊反搏可引起淋巴栓塞,特别是在放置过程中对病变动脉进行过度操作的情况下[2]。

推荐意见3 任何介入性操作,特别是涉及血管操作后出现的不明原因的腹痛,均应考虑并查证AMI的可能性。(证据等级:B)

6 辅助检查 6.1 实验室检查目前尚无可用于确诊AMI的、确定的生物标志物存在。当然,虽然实验室检查并不十分准确,但仍有助于证实临床疑诊。

在各项检验中,超过90%的患者白细胞计数将异常升高。第二常见的是高乳酸血症:乳酸水平升高可见于88%的患者中[2]。并且在确诊患者中,升高的血清乳酸浓度(> 2 mmol/L)常与不可逆性肠道缺血相关[18]。但另一方面,影响乳酸水平的因素较多(患者缺氧甚至脱水均可导致乳酸升高)。因此,除非伴随其他临床证据,否则仅基于乳酸水平来鉴别早期肠道缺血与不可逆性肠道损伤是不可靠的。同时应该强调的是,当患者未合并其他临床表现时,若存在乳酸酸中毒与腹痛并存的情况,应考虑早期进行CTA检查。

据报道,D-二聚体是肠道缺血的独立危险因素[19]。有一项研究指出,所有肠道缺血的患者均可表现出异常的D-二聚体水平,D-二聚体 > 0.9 mg / L分别具有82%,60%和79%的特异性,敏感性和准确性[7]。但另一方面,该研究中样本量较少且非为AMI所致肠道缺血的专项研究,特异性较差。故以D-二聚体的阴性结果作为AMI的排除诊断标准仍欠妥当。

AMI的辅助检查中,其理想血浆标志物应该对肠缺血具有特异性并且高度敏感。其中最具潜力的可能包括肠脂肪酸结合蛋白(I-FABP),血清α-谷胱甘肽-S-转移酶(α-GST)和钴-白蛋白结合测定等(CABA)[20]。这些生物标志物为改善急性肠系膜缺血的精确诊断提供了可能,但仍需要进一步的研究来确定其准确性和实用价值。

推荐意见4 目前并没有可用于确诊AMI的特定的实验室检验。(证据等级:B)

6.2 影像学检查(插入AMI的典型CTA影像,图 2)

|

| 图 2 CTA下肠系膜血管病变 |

|

|

就影像学检查而言,包括B超,X线,CT等多种方式,但实际上,AMI的X线表现并不具有特异性;B超诊断对操作者的要求较高,且易受到肠积气、水肿的影响;虽然多层螺旋CT(MDCT)扫描对AMI的早期诊断具有较高的价值,但往往需要专业人员来执行和解释其检查结果;动脉血管造影曾被认为是AMI的最佳诊断方法,但其操作复杂且为有创性检查,还可能造成患者失去最佳的手术时机,现已很少用于AMI的诊断。

目前,CTA成像技术已正式取代了血管造影作为影像学首选检查(图 2)。

AMI病情进展的情况下,CTA可提示肠道不可逆的缺血(肠道扩张和肠壁增厚,内脏增强影像的减弱甚至消失,肠壁及门静脉积气等)和腹腔内存在的游离气体[2]。对于NOMI的患者而言,CTA可能提示肠道缺血并在肠系膜血管周围显示出游离气体。而在VAMI患者中,静脉相CTA甚至可直接提示肠系膜上静脉血栓[21]。此外,VAMI的相关表现还包括肠壁增厚,积气,脾大和腹水等。

故高度疑诊情况下,治疗团队应充分评估患者的病情,若条件允许,即使患者存在一定程度的肾功能不全,仍建议尽早行CTA检查。因为延诊、误诊或管理不善所带来的后果,相对肾脏暴露于碘化造影剂而言更为有害[7]。

除此之外,借鉴于脑缺血后病灶周围出现的缺血半暗带,也有学者提出可应用磁共振对肠系膜缺血的病灶进行早期检测,但目前为止尚未有详细的病例报道出现,其临床应用仍有待进一步验证。

推荐意见5 对于疑诊为AMI的患者,应尽快进行CTA检查。(证据等级:A)

7 AMI的治疗 7.1 AMI的一般性治疗 7.1.1 液体复苏液体复苏的主要目的是使组织、器官恢复足够的灌注,因此,在确诊AMI之后,应给予患者吸氧并对相应的临床标志物进行评估,如患者的尿量、精神状态、外周灌注等。

以晶体液或血液制品实行的液体复苏对于AMI患者的治疗至关重要。这些患者的液体需求可能很高。并且由于毛细血管渗漏较多,在疾病早期,补液量可高达100 mL/kg以优化肠道灌注[22]。即使是经手术或介入治疗进行干预后,若无心肾功能异常,其24~48 h内补液量仍应高达10~20 L[23]。为了在引导有效液体复苏的同时避免过度补液和腹腔间隔室综合征的发生,应于早期即实施有创(如中心静脉压、膀胱内压等)监测[7],并对电解质水平(特别是钾离子水平)和酸碱状态进行评估和调整。另外,血管加压素应谨慎使用,因为它可能会加重肠道的局部缺血。多巴酚丁胺,低剂量多巴胺等已被证明对肠系膜血流的影响较小[24]。有证据表明,静脉输注羟乙基淀粉可能会增加病死率,故应避免使用,直到更明确的实验结果出现[25]。

治疗的最终目的是为了提高组织的血氧灌注,在这一过程中应持续监测乳酸水平作为疗效的评估指标。

推荐意见6 确诊AMI的患者,无论是否存在休克症状,均建议立即开始液体复苏以增加内脏灌注。(证据等级:B)

7.1.2 抗凝所有AMI的患者,在无禁忌证条件下,均应立即开始抗凝治疗。因为它可以减少血管内血栓的发生和蔓延。这一治疗过程通常使用低分子肝素或普通肝素进行。首剂为80 U/kg静脉注射(总量≤5 000 U),而后维持在18 U/(kg·h)左右。其治疗目标应维持活化部分凝血酶原时间(activated partial thromboplastin time, APTT)至正常值2倍以上[26]。抗凝应伴随治疗的整个过程,部分患者甚至需终生服用抗凝药物。

7.1.3 解除肠系膜血管痉挛在进行初步的液体复苏及抗凝治疗后,建议应用血管扩张剂减轻肠系膜血管痉挛,进一步优化肠道灌注并增加组织氧供。较常见的非选择性血管舒张药物包括罂粟碱及前列腺素E1(PGE-1)。罂粟碱能有效改善组织灌注并增加肠道存活率。但通常需通过血管造影(通常剂量为30~60 mg/h)进行局部动脉内注射,这在一定程度上限制了它的应用[27]。而PGE-1则可通过静脉给药。并且在一项回顾性病例分析中,应用PGE-1的患者生存率明显高于未给药组(78% vs.30%)[2]。这一方案尽管在有限的病例中取得了成功,但尚未进行足够的对照研究。除此之外,有文献报道,以1 μg/(kg·min)的速度静脉滴注胰高血糖素,并根据患者血糖变化及耐受情况逐渐增加至最高10 μg/ kg,可能有助于减少相关的血管痉挛。这已在动物模型上证明可提高生存率且有临床应用的相关报道,但由于总体数据较少,目前尚不足以支持其成为常规治疗手段[22]。

7.1.4 抗生素虽然没有具体研究阐明预防性使用抗生素对AMI的影响。但在AMI早期,黏膜屏障完整性的破坏将导致肠道细菌的易位,应用广谱抗生素可能会减少细菌易位所带来的不良后果[2]。

推荐意见7 抗凝、解除肠系膜血管痉挛以及广谱抗生素的应用建议立即进行。(证据等级:B)

7.2 EAMI与TAMI的治疗 7.2.1 介入治疗近年来国内外均已报道了使用血管内介入技术与药物联合治疗的相关病例,其过程主要包括置入血管支架辅助血管成形或经皮腔内取栓、局部置管溶栓等。

在近期的一次回顾性研究中发现,679例AMI患者中,进行过血管内介入性治疗者(包括血管切开)占24%(165例)。该技术在87%的患者中获得了成功,其院内病死率低于接受开放性腹部手术的患者(25%vs. 40%)[28]。但这份报告同时强调,只有不需要进行紧急开腹手术干预的患者才适用介入性血管手术,以便进行血运重建。

而国内的一项关于急性SMA栓塞的回顾性研究则显示:在32例患者中,18例接受了血管内介入治疗,另外12例则经剖腹探查、部分小肠切除术治疗。介入组67%的患者(12例)成功避免了开腹手术,且30 d内的总病死率低于开放手术组(16.7% vs.33.3%)。此外,该研究指出,即使在介入术后因肠管坏死而接受后续开腹手术,其患者肠道切除的平均长度亦明显短于开放手术组[(88±44) cm:(253±103)cm)][29]。

一般而言,接受介入手术的患者往往需要进行后续的抗凝治疗。相关文献的报道多建议使用低分子肝素皮下注射(0.1 mL/10 kg,2次/d,持续5 d给药)。一旦腹痛缓解,即可根据病情更换为华法林。另外,介入手术中使用支架治疗的患者同时应进行抗血小板治疗,包括口服氯吡格雷(75 mg/d,疗程3个月)以及阿司匹林(100 mg/d,疗程至少12个月)等[30]。

目前,仍没有随机对照试验对AMI的剖腹手术与血管内介入治疗进行比较研究[31]。早期剖腹探查术中最有利的一点在于可以直接评估肠道活力,从而最大限度地减少恢复肠系膜血流的时间。而介入治疗则可在一定程度上避免开腹手术并降低并发症的发生率,其患者的预后往往优于开腹手术患者。

推荐意见8 在病情允许情况下,建议早期进行血管内介入治疗,以争取更好的预后。介入术后应持续抗凝。(证据等级:B)

7.2.2 外科剖腹探查当然,查体发现腹膜炎常提示肠道血管不可逆性的栓塞或肠管坏死,积极进行手术探查并无原则性错误。故治疗团队应在综合考虑患者病情及现有医疗条件下,酌情选择恰当的治疗方案。

AMI手术干预的目标包括:(1)重新建立缺血部位血供;(2)切除所有无功能性肠道;(3)保存所有功能性肠道。

肠道活力是影响AMI患者结局的最重要因素。无功能性的肠道如果无法识别,会导致脓毒症及多脏器功能障碍的发生并最终死亡。迅速进行剖腹探查可直接评估肠道活力。

在初次液体复苏后,应取正中位手术,以便评估肠道内所有部位,并切除所有明显坏死的区域。在不确定的情况下,术中多普勒超声可能对其有帮助:若在SMA的远端分支上存在多普勒信号则应进行肠道保护,以减轻患者术后生存质量不佳的状态(如短肠综合征等)。在有条件的情况下,动脉造影也是可提供的选项之一。它可以在术中进行,特别是在杂交手术室/多功能手术室中[7]。

推荐意见9 腹膜炎患者原则上仍应进行积极剖腹探查。(证据等级:B)

7.2.3 损伤控制性手术(damage control surgery, DCS)损伤控制性手术技术如今被认为是AMI患者的重要术式选择之一。应根据液体复苏后患者的持续生理表现,尽早做出实施DCS的决定,因为这与改善患者的病死率有关[32]。高龄并非DCS的禁忌证,因为研究人员在老年人中也观察到了较好的结果[33]。

鉴于常常无法确定肠道活力,术中若有造瘘,其末端瘘口应保持开放状态,以便在重症监护室(intensive care unit, ICU)中恢复一段时间后重新检查评估,以尽快决定下步治疗方案。通常,在肠道血运重建、生理状态稳定后,初次探查时边界缺血的肠道将有所改善。若肠系膜血运未见明显恢复,则需要进行计划性的二次开腹[33]。值得一提的是,最近的一项研究显示,仔细的手工缝合技术优于使用组织钉[34]。

大多数情况下,二次探查应在48 h内完成。

在一项回顾性病例分析中,接受DCS手术的43例患者,23例经历了二次手术,其中11例需要再次进行部分肠道切除[2]。这些患者的肠道通常肿胀严重,并且吻合口瘘发生的风险很高。这些患者常伴随有死亡三联征(酸中毒、低体温和凝血功能异常),这需要及时并积极、持续的纠正。生理状态的恢复是多方面共同作用的结果,包括频繁监测乳酸清除率和中心静脉氧饱和度以作为控制心输出量的指标、使用血液黏弹技术(如血栓弹力图)来评估凝血功能,并用以指导血液制品使用等。

推荐意见10 对于预期需要进行肠道部分切除手术的患者而言,损伤控制手术(DCS)是AMI治疗的重要辅助手段。计划性二次开腹是AMI治疗的重要组成部分。(证据等级:B)

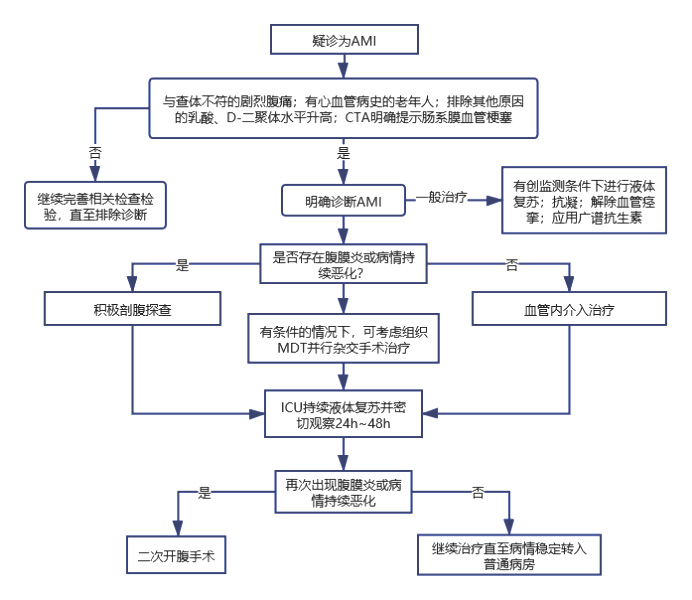

7.3 多学科综合救治(Multi-disciplinary Team, MDT)与杂交手术近年来,由于介入技术的发展与治疗效果上显现出的优越性,越来越多的研究者倾向于使用介入治疗作为AMI的一线救治手段。但由于AMI的患者往往病情危重且进展迅速,进行介入手术前常无法准确判断是否存在肠道坏死。另一方面,即使术中取得了技术上的成功,但由于术后肠系膜血管持续痉挛或血管内再栓塞的发生,对于部分患者而言,在初次手术后(通常是24 h内或更短的时间),其病情将再度恶化。此时常需二次手术,进行剖腹探查以切除坏死组织。故外科医师应随时待命。且患者在介入术后建议立即入住ICU,在持续液体复苏的同时进行密切观察(见图 3)。

|

| 图 3 AMI简易诊治流程图 |

|

|

为减少二次手术的发生,并运用现有技术对AMI患者进行最大程度的有效救治,已有学者提出,在术前不明确是否存在肠坏死情况下,应快速组织MDT,并于杂交手术室中使用腹腔镜技术进行微创探查。若明确有肠道坏死,应中转开腹。否则,可先行介入治疗并进行术中观察。若随着肠系膜血运恢复,肠壁颜色恢复、肠管再次出现刺激收缩反应且存在自主蠕动,则可转回ICU进行相应治疗。反之则行剖腹手术进行坏死肠道的切除。从理论上而言,该模式对患者损伤小而收益大。但由于腔镜条件下节段性缺血容易漏诊,且各个医疗单位的技术条件不一致,故仍未进行大规模的临床推广[35]。

推荐意见11 有条件的情况下,AMI患者经手术治疗后均建议入住ICU,进行持续液体复苏并密切观察病情变化。(证据等级:B)

推荐意见12 有条件的情况下,建议快速组织MDT并于杂交手术室进行急诊手术治疗。(证据等级:B)

7.4 VAMI与NOMI的治疗 7.4.1 VAMI理论上来讲,由于肠系膜静脉系统存在丰富的侧支循环,若VAMI患者不存在危及生命的肠道坏死,一般无需手术治疗,仅以溶栓或抗凝治疗为主。

其中抗凝被认为是VAMI的一线治疗。有报道称,在使用低分子肝素或普通肝素进行初步抗凝并维持APTT至目标值后(见上文),血栓形成的复发率可从26%降低到14%,而患者病死率则自59%降低到22%[22]。在此之后,可视病情变化逐步调整抗凝剂为口服药物,如华法林或利伐沙班等,并至少用药6个月以上[30]。部分凝血指标控制不佳者甚至需终生服药。

对于VAMI的患者而言,溶栓治疗在临床结果上并未显示出明显优势。但值得注意的是,慢性血栓形成往往合并有其他近期或远期并发症,而溶栓治疗带来的血管再通可能会减少并发症的发生率。这也是近年来,部分研究者提倡直接进行溶栓治疗的原因[36-37]。一项抗凝联合溶栓治疗与单纯抗凝治疗的随机对照研究显示,溶栓治疗后89%的患者恢复了肠系膜静脉血流,且溶栓治疗组二次手术量、远期门脉高压发病率均低于单纯抗凝组[36]。但与此同时,另一项研究则显示,仅有15%的患者成功开通了血管,且60%的患者仍然出现了并发症[37]。目前,总体数据仍然有限且常相互矛盾,因此无法对其使用做出明确建议。

应指出的是,若患者症状持续不缓解,或出现腹膜炎表现,仍应考虑进行介入或手术治疗。手术管理由术中发现所决定。肠道切除的目的则是尽可能多的保留肠道功能。24~48 h后的二次手术可能避免过量的肠道切除。

推荐意见13 无腹膜炎或病情未见持续恶化条件下,VAMI通常选择抗凝等保守治疗。否则仍应考虑手术。(证据等级:B)

7.4.2 NOMINOMI的管理是基于可能造成肠系膜血管收缩状态的治疗。提高心输出量和改善肠道血管痉挛是主要措施。最常见的药物仍是PGE-1或盐酸罂粟碱[38]。额外的治疗可能包括全身抗凝及容量管理等。手术干预的决定则是基于腹膜炎症状的出现或患者整体状态恶化的情况而决定的。

如果患者出现弥漫性腹膜炎,可能需要进行介入治疗开通血管或剖腹探查以切除坏死的肠道。然而,通常情况下,这些患者都处于危重状态,其病死率较高(50%~85%)[7]。DCS或可作为术式选择之一。

推荐意见14 当疑诊为NOMI时,其治疗重点在于尽可能纠正根本病因,并改善肠系膜灌注。坏死肠道应及时切除。(证据等级:B)

8 AMI患者的预后对于AMI患者而言,腹痛与疾病的进展有关,腹膜刺激征则与肠道坏死或更差的预后相关[37]。年龄(特别是75岁以上者。根据最新的文献报道,对于75岁以上的腹痛患者而言,AMI的发病率甚至要高于阑尾炎[3])、急性肾功能不全与酸中毒导致的休克和败血症则是死亡的独立危险因素[12]。在一项对58例切除坏死肠管(在首次或二次探查手术中)的患者所进行的回顾性研究中,近期没有进行心血管介入手术的患者具有更好的生存率[2]。而另一个规模更大的回顾研究(124例患者)则提示高龄、血友病、肝功能不全、血尿素氮升高和代谢性酸中毒可作为AMI病死率的独立预测因素[2]。迄今为止,已有多种临床评分系统被提出用于AMI的预后评估,但均未进行大规模验证[2, 39]。

虽然在过去的20年中,AMI患者的病死率已经大为下降,但其病死率仍高达50%~80%[40]。诸多研究均显示,12 h内对AMI进行干预,其存活率相比病程超过24 h者明显升高:12 h内为100%,12~24 h内为54%,超过24 h则降低至18%[2]。因AMI入院的患者中,1年生存率仅为26%;然而,即使在这些被认为“预后良好”的人群中,84%的患者在发病1年后都合并有显著的并发症(如频繁腹泻、腹胀或肠梗阻等),在5年生存患者中则占50%~77%[13]。此外,因EAMI入院并存活的患者中,其平均生存期也仅有52个月[2]。

因此,在确诊小肠(伴或不伴有结肠)血液循环系统大部分梗死的情况下,治疗团队可能要做出一个冷静甚至冷酷的决定,即是否要为患者做些什么。几乎整个小肠的切除将导致短肠综合征与极其严重的相关后果。这可能不是患者更愿意选择去面对的,特别是在不耐受长期肠外营养的老年患者中(已有报道,在AMI所致短肠综合征患者中,13%~31%需要长期胃肠外营养[2])。就这些问题与患者和患者家属进行交流是有必要的,并且在手术前后(甚至术中)这种必要性更为突出,以便达成一个双方都能接受的合理计划。

推荐意见15 对于确诊AMI的患者,应对其可能存在的术后并发症和预后进行快速、仔细的评估,并与患者及家属进行充分的沟通与交流,以决定最佳治疗方式。(证据等级:C)

AMI高度怀疑的指征在于突发与查体不符的剧烈腹痛,酸中毒或D-二聚体升高,以及心律不齐的病史等。应用影像学技术(CTA)可帮助建立诊断。在明确AMI之后,应立即进行液体复苏、抗凝、解除肠系膜血管痉挛等治疗。同时准备多学科会诊,评估肠道活力并决定手术方式。随后,使用损伤控制技术和持续的重症监护至关重要。根据对肠道的二次评估,可按需要进一步切除肠道或吻合切口。在此过程中,急诊医师,放射医师,介入医师,麻醉科医师和外科医师之间的紧密合作至关重要。

执笔:戴晶姜宏金红旭,中国人民解放军北部战区总医院

共识专家组成员:(按姓氏拼音顺序排列)

蔡文伟 曹钰 柴艳芬 陈飙 陈聪 陈海鸣 陈锋 陈凤英 陈建荣 陈力 陈威 陈翔宇 陈晓辉 陈旭岩 陈忠伟 陈志 戴晶 党星波 邓扬 邓颖 丁邦晗 丁宁 窦清理 杜同海 杜贤进 范晨芳 范西真 方邦江 封启明 郭树彬 郭伟 果应菲 韩小彤 何建 何小军 侯利民 黄亮 黄子通 姜宏 冀兵 蒋龙元 金桂云 金红旭 康海 康健 李彩霞 李德忠 李培武 李小刚 李小民 李湘民 李燕 李永武 梁显泉 林炳锵 刘红升 刘明华 刘双庆 刘笑然 卢中秋 陆一鸣 逯林欣 吕传柱 马青变 马俊麒 马克 马渝 马岳峰 毛恩强 聂时南 欧阳军 潘曙明 潘显峰 裴红红 裴俏 彭鹏 彭晓新 钱传云 秦历杰 单爱军 商德亚 邵丹丹 沈开金 司君利 宋海晶 苏琴 唐柚青 唐忠志 田军 田英平 滕玥 童朝阳 王伯良 王成 王晶 王培戈 王琦 王瑞兰 王松涛 王秀杰 王旭东 王兴宇 王宇新 王振杰 王仲 魏捷 吴国平 吴利东 邢吉红 谢苗荣 熊辉 徐峰 徐贵森 徐军 许硕贵 许铁 闫柏刚 闫新明 杨灿菊 杨立山 杨蓉佳 姚卫海 尹文 虞晓红 于学忠 于友涛 曾红科 詹红 章福彬 张泓 张建波 张剑锋 张劲松 张茂 张文武 张玮 张新超 张玉 赵斌 赵刚 赵剡 赵建辉 赵敏 赵晓东 郑艳杰 周人杰 周荣斌 朱长举 朱海燕 朱华栋 朱继红 左永波

利益冲突 所以作者均声明不存在利益冲突

| [1] | Duran M, Pohl E, Grabitz K, et al. The importance of open emergency surgery in the treatment of acute mesenteric ischemia[J]. World J Emerg Surg, 2015, 10: 45. DOI:10.1186/s13017-015-0041-6 |

| [2] | Tilsed JVT, Casamassima A, Kurihara H, et al. ESTES guidelines: acute mesenteric ischaemia[J]. Eur J Trauma Emerg Surg, 2016, 42(2): 253-270. DOI:10.1007/s00068-016-0634-0 |

| [3] | Kärkkäinen JM, Acosta S. Acute mesenteric ischemia (part I) – Incidence, etiologies, and how to improve early diagnosis[J]. Best Pract Res Clin Gastroenterol, 2017, 31(1): 15-25. DOI:10.1016/j.bpg.2016.10.018 |

| [4] | Acosta S, Wadman M, Syk I, et al. Epidemiology and prognostic factors in acute superior mesenteric artery occlusion[J]. J Gastrointest Surg, 2010, 14(4): 628-635. DOI:10.1007/s11605-009-1130-1 |

| [5] | Kärkkäinen JM, Lehtimäki TT, Manninen H, et al. Acute mesenteric ischemia is a more common cause than expected of acute abdomen in the elderly[J]. J Gastrointest Surg, 2015, 19(8): 1407-1414. DOI:10.1007/s11605-015-2830-3 |

| [6] | Acosta S. Epidemiology of mesenteric vascular disease: clinical implications[J]. Semin Vasc Surg, 2010, 23(1): 4-8. DOI:10.1053/j.semvascsurg.2009.12.001 |

| [7] | Bala M, Kashuk J, Moore EE, et al. Acute mesenteric ischemia: guidelines of the world society of emergency surgery[J]. World J Emerg Surg, 2017, 12: 38. DOI:10.1186/s13017-017-0150-5 |

| [8] | Acosta S. Epidemiology of mesenteric vascular disease: clinical implications[J]. Semin Vasc Surg, 2010, 23(1): 4-8. DOI:10.1053/j.semvascsurg.2009.12.001 |

| [9] | Moore HB, Moore EE, Lawson PJ, et al. Fibrinolysis shutdown phenotype masks changes in rodent coagulation in tissue injury versus hemorrhagic shock[J]. Surgery, 2015, 158(2): 386-392. DOI:10.1016/j.surg.2015.04.008 |

| [10] | Carver TW, Vora RS, Taneja A. Mesenteric ischemia[J]. Crit Care Clin, 2016, 32(2): 155-171. DOI:10.1016/j.ccc.2015.11.001 |

| [11] | Dewitte A, Biais M, Coquin J, et al. Diagnosis and management of acute mesenteric ischemia[J]. Ann Franc Anest Reanim, 2011, 30: 410-420. DOI:10.1016/j.annfar.2011.02.013 |

| [12] | Ozturk G, Aydinli B, Atamanalp SS, et al. Acute mesenteric ischemia in young adults[J]. Wien Med Wochenschr, 2012, 162(15/16): 349-353. DOI:10.1007/s10354-012-0120-1 |

| [13] | Ryer EJ, Kalra M, Oderich GS, et al. Revascularization for acute mesenteric ischemia[J]. J Vasc Surg, 2012, 55(6): 1682-1689. DOI:10.1016/j.jvs.2011.12.017 |

| [14] | Gupta N, Borgstein R, Schwenk A. Acute mesenteric ischaemia on unenhanced computer-tomography[J]. Radiology Case, 2010, 4(9): 24-30. DOI:10.3941/jrcr.v4i9.417 |

| [15] | Alvi AR, Khan S, Niazi SK, et al. Acute mesenteric venous thrombosis: Improved outcome with early diagnosis and prompt anticoagulation therapy[J]. Int J Surg, 2009, 7(3): 210-213. DOI:10.1016/j.ijsu.2009.03.002 |

| [16] | Cangemi JR, Picco MF. Intestinal ischemia in the elderly[J]. Gastroenterol Clin N Am, 2009, 38(3): 527-540. DOI:10.1016/j.gtc.2009.06.002 |

| [17] | Allaix ME, Krane MK, Zoccali M, et al. Postoperative portomesenteric venous thrombosis: lessons learned from 1, 069 consecutive laparoscopic colorectal resections[J]. World J Surg, 2014, 38(4): 976-984. DOI:10.1007/s00268-013-2336-7 |

| [18] | Nuzzo A, Maggiori L, Ronot M, et al. Predictive factors of intestinal necrosis in acute mesenteric ischemia: prospective study from an intestinal stroke center[J]. Am J Gastroenterol, 2017, 112(4): 597-605. DOI:10.1038/ajg.2017.38 |

| [19] | Powell A, Armstrong P. Plasma biomarkers for early diagnosis of acute intestinal ischemia[J]. Semin Vasc Surg, 2014, 27(3/4): 170-175. DOI:10.1053/j.semvascsurg.2015.01.008 |

| [20] | Matsumoto S, Sekine K, Funaoka H, et al. Diagnostic performance of plasma biomarkers in patients with acute intestinal ischaemia[J]. Br J Surg, 2014, 101(3): 232-238. DOI:10.1002/bjs.9331 |

| [21] | David RA, Erben Y, Kalra M. Clinical presentation, etiology, and diagnostic considerations[M]. New York, NY: Springer New York, 2014: 199-209. |

| [22] | Oldenburg WA, Lau LL, Rodenberg TJ, et al. Acute mesenteric ischemia[J]. Arch Intern Med, 2004, 164(10): 1054. DOI:10.1001/archinte.164.10.1054 |

| [23] | Clair DG, Beach JM. Mesenteric ischemia[J]. N Engl J Med, 2016, 374(10): 959-968. DOI:10.1056/nejmra1503884 |

| [24] | Wyers MC. Acute mesenteric ischemia: diagnostic approach and surgical treatment[J]. Semin Vasc Surg, 2010, 23(1): 9-20. DOI:10.1053/j.semvascsurg.2009.12.002 |

| [25] | Sise MJ. Mesenteric ischemia: the whole spectrum[J]. Scand J Surg, 2010, 99(2): 106-110. DOI:10.1177/145749691009900212 |

| [26] | Wyers MC. Acute mesenteric ischemia: diagnostic approach and surgical treatment[J]. Semin Vasc Surg, 2010, 23(1): 9-20. DOI:10.1053/j.semvascsurg.2009.12.002 |

| [27] | Carver TW, Vora RS, Taneja A. Mesenteric ischemia[J]. Crit Care Clin, 2016, 32(2): 155-171. DOI:10.1016/j.ccc.2015.11.001 |

| [28] | Beaulieu RJ, Arnaoutakis KD, Abularrage CJ, et al. Comparison of open and endovascular treatment of acute mesenteric ischemia[J]. J Vasc Surg, 2014, 59(1): 159-164. DOI:10.1016/j.jvs.2013.06.084 |

| [29] | Zhang Z, Wang D, Li GX, et al. Endovascular treatment for acute thromboembolic occlusion of the superior mesenteric artery and the outcome comparison between endovascular and open surgical treatments: a retrospective study[J]. Biomed Res Int, 2017, 2017: 1-10. DOI:10.1155/2017/1964765 |

| [30] | 李晓曦. 急性肠系膜缺血的药物治疗[J]. 中国实用外科杂志, 2013(12): 1056-1058. |

| [31] | Orr NT, Endean ED. Part two: against the motion. An endovascular first strategy is not the optimal approach for treating acute mesenteric ischemia[J]. Eur J Vasc Endovascular Surg, 2015, 50(3): 276-279. DOI:10.1016/j.ejvs.2015.04.026 |

| [32] | Godat L, Kobayashi L, Costantini T, et al. Abdominal damage control surgery and reconstruction: world society of emergency surgery position paper[J]. World J Emerg Surg, 2013, 8(1): 53. DOI:10.1186/1749-7922-8-53 |

| [33] | Weber DG, Bendinelli C, Balogh ZJ. Damage control surgery for abdominal emergencies[J]. Br J Surg, 2014, 101(1): e109-e118. DOI:10.1002/bjs.9360 |

| [34] | Worrell S, Mumtaz S, Tsuboi K, et al. Anastomotic complications associated with stapled versus hand-sewn anastomosis[J]. J Surg Res, 2010, 161(1): 9-12. DOI:10.1016/j.jss.2009.07.004 |

| [35] | 王深明, 李梓伦. 应重视急性肠系膜缺血疾病早期诊断[J]. 中国实用外科杂志, 2013(12): 995-997. |

| [36] | Ierardi AM. The role of endovascular therapy in acute mesenteric ischemia[J]. Aog, 2017, 30: 526-533. DOI:10.20524/aog.2017.0164 |

| [37] | Hollingshead M, Burke CT, Mauro MA, et al. Transcatheter thrombolytic therapy for acute mesenteric and portal vein thrombosis[J]. J Vasc Interv Radiol, 2005, 16(5): 651-661. DOI:10.1097/01.rvi.0000156265.79960.86 |

| [38] | Aliosmanoglu I, Gul M, Kapan M, et al. Risk factors effecting mortality in acute mesenteric ischemia and mortality rates: a single center experience[J]. Int Surg, 2013, 98(1): 76-81. DOI:10.9738/cc112.1 |

| [39] | Gupta PK, Natarajan B, Gupta H, et al. Morbidity and mortality after bowel resection for acute mesenteric ischemia[J]. Surgery, 2011, 150(4): 779-787. DOI:10.1016/j.surg.2011.07.079 |

| [40] | Tsai MS, Lin CL, Chen HP, et al. Long-term risk of mesenteric ischemia in patients with inflammatory bowel disease:A 13-year nationwide cohort study in an Asian population[J]. Am J Surg, 2015, 210(1): 80-86. DOI:10.1016/j.amjsurg.2014.08.026 |

2020, Vol. 29

2020, Vol. 29