脓毒症(sepsis)是感染引起宿主反应失调,导致危及生命的器官功能损害的症候群,是一个高病死率的临床综合征[1]。脓毒症不仅严重威胁人类健康,也给医疗卫生带来了巨大的经济负担。有学者对1979—2015年27个发达国家的成人脓毒症发生率及病死率相关研究进行了Meta分析,结果显示脓毒症年发生率为288/10万,而近10年间脓毒症年发生率为437/10万,病死率为17%;严重脓毒症年发生率为270/10万,病死率为26%[2]。很多脓毒症相关研究未纳入发展中国家的相关数据,有分析显示在发展中国家和欠发达国家脓毒症发病率和病死率更高[3]。

我国脓毒症发病率研究绝大多数也是来自ICU住院患者。2020年,一项针对全国44所医院ICU的研究报告显示,ICU脓毒症的发病率为20.6%[4]。

与发病情况相似,脓毒症的病死率数据也多来自ICU患者。上文提到的ICU多中心研究中,脓毒症患者病死率为35.5%。严重脓毒症病死率高达50%及以上,该研究还发现符合Sepsis 3.0和Sepsis 2.0诊断标准的患者病死率差异无统计学意义[4]。在澳大利亚和新西兰,严重脓毒症的住院病死率为18.4%~35%[5];而在美国,脓毒症的病死率(由ICD-9-CM定义)从1979年到2000年有所降低,从27.8%降至17.9%[6]。

值得注意的是,我国相关研究中脓毒症的病死率高于发达国家。一项基于人口的脓毒症流行病学调查发现,2015年全国有1 025 997例患者死于脓毒症,占总病死率的12.6%[7]。另一项对2006—2016年的759例严重脓毒症患者单中心回顾性研究数据显示的病死率也高达36.6%[8]。虽然正确合理地应用抗菌药物是救治成功的关键一环,是降低病死率的主要因素之一,其他积极性辅助治疗,如液体复苏、免疫调节、营养支持治疗等措施也在一定程度上防止了脓毒症进一步加重,发展成严重脓毒症和脓毒性休克[9]。

有鉴于脓毒症有一定的发病率和较高的病死率[4, 10],有关脓毒症的诊断和治疗自2001年以来一直是急诊医学、重症医学、感染病学,甚至外科学等领域研究的热点话题。脓毒症专家先后提出了脓毒症诊断的1.0、2.0和3.0版本,也先后提出了诸如“拯救脓毒症行动”、“早期目标导向治疗(early goal-directed therapy, EGDT)”、“集束化治疗”等理念和“限制性通气”、“最佳PEEP”、“保护性肺通气”等方法。然而,二十年过去了,脓毒症的发生率和病死率并未有明显降低[10]。

基于急诊医学的专业特点,2018年5月,中国急诊专家提出开展“中国预防脓毒症行动(preventing sepsis campaign in China, PSCC)”,主张对脓毒症要做到“早预防、早发现、早干预,降低脓毒症的发生率和病死率”的“三早两降”方针,提出了“脓毒症前状态”和脓毒症“未病先防,既病防传”的防治理念。将预防脓毒症发生和阻断脓毒症进展作为行动的关键节点;把切断感染发展为器官功能衰竭的中间环节,做好围脓毒症期的感染控制、炎症调控、内皮细胞保护剂凝血调节作为切入点。由于严重感染患者往往首诊于急诊科,故从急诊开始采取措施预防脓毒症的发生不仅重要,而且可行,能够实现真正有效的EGDT。通过文献检索发现,2017年1月,世界卫生组织针对脓毒症也提出了“预防、诊断和临床处理一体化干预”的理念,并在2017年5月26日WHO例行会议上,与会专家达成一致意见:改善脓毒症的预防和治疗[11]。

1 急性感染患者的识别感染性疾病是急诊科最常见疾病,是脓毒症发生的前提。及时确定急性感染患者,并给予合理治疗是预防脓毒症行动的第一个环节。由于感染性疾病表现的多样性,判断患者是否存在感染也成为急诊科医生面临的第一难题。

急性感染是指短时间内(< 72 h)由病原微生物导致机体组织、器官炎性改变的疾病[12],引起急性感染的病原体包括细菌、病毒、真菌、支原体或衣原体、寄生虫等。急性感染的临床表现包括全身表现和局部表现。

1.1 根据全身表现确定感染 1.1.1 体温变化诊断感染最重要的临床依据是患者的体温变化,特别是急性发热可占感染患者表现的90%以上。部分体弱或免疫力低下的患者可能缺少发热的表现,有些严重感染的患者出现低体温,也有些患者因在来院前服用退热药物或物理降温而造成体温正常的假象。系统炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome, SIRS)是脓毒症发展的重要中间环节,也曾经是诊断脓毒症的指标之一。在SIRS的诊断标准中,首位的指标就是体温变化。因此,任何体温升高或异常降低的患者,都应当考虑有急性感染的可能性。

1.1.2 白细胞变化外周血白细胞变化是急性感染的第二个特征性变化,也有助于区别不同的感染。白细胞计数增高是急性细菌感染最具特异性的改变之一,分类检测时出现嗜中性粒细胞增高或明显核左移,是支持急性细菌感染的有力证据。白细胞计数降低可见于病毒感染以及部分特殊感染。

1.1.3 感染生化标志物感染生化标志物是近年来发展起来的对感染判断有益的临床检测指标,能够帮助急诊医生快速判断感染的存在以及推断可能感染病原体的类型。目前常用的感染生化标志物包括:血清C反应蛋白(C-reactive protein,CRP)、血清降钙素原(procalcitonin,PCT)、白细胞介素6(interleukin-6,IL-6)和血清淀粉样蛋白(serum amyloid protein,SAA)以及肝素结合蛋白(heparin binding protein,HBP)[13]。

⑴CRP是一种急性时相反应蛋白,大多数感染可引发其浓度迅速上升,通常于感染后2 h开始升高,24~48 h达高峰。细菌感染时CRP升高显著,而病毒感染时CRP大都正常或轻微升高。因此CRP通常作为鉴别细菌或病毒感染的参考指标之一。但在细菌感染时CRP界值尚不明确,有研究认为,可采用CRP > 40 mg/L作为细菌感染的界值,但也有研究认为CRP > 20 mg/L即考虑为细菌感染。CRP半衰期为18 h,当感染得到控制后可在1~2 d内快速下降。

⑵PCT是一种无激素活性的糖蛋白,PCT水平与细菌感染的严重程度呈正相关。当PCT为0.1~0.25 ng/mL时,提示细菌感染的可能性不大,PCT为0.25~0.5 ng/mL时,可能存在需要治疗的细菌感染,而PCT > 0.5 ng/mL时,很可能存在需要治疗的细菌感染[14]。多数专家建议将PCT 0.5 ng/mL是脓毒症的诊断界值。PCT在感染2~4 h后迅速上升,12~48 h达到峰值。PCT的特异度高,受到国内外众多指南共识统一推荐。在《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》[15]中指出,多数患者的PCT是正常的,这说明PCT在病毒感染中一般不升高,可以作为细菌感染的特异性标志物。

⑶IL-6是由IL-1与肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)诱导产生的多效细胞因子,是一种多功能糖蛋白,其由212个氨基酸组成,在炎症反应过程中起着核心调节功能,是关键的炎症反应因子递质。IL-6水平在细菌感染时明显升高,且与HBP、SAA等水平呈正相关,可作为感染评估和检测的常用指标,且其浓度与患者疾病的严重程度一致[16]。此外,IL-6对于脓毒症及病情严重程度的判定具有重要意义,有研究结果显示脓毒症患者血清IL-6水平显著高于非脓毒症患者,脓毒性休克患者血清IL-6水平显著高于非脓毒性休克患者[17]。

⑷SAA是一种敏感的急性时相反应蛋白。当机体受到细菌、病毒等刺激后产生一系列细胞因子,从而刺激肝脏细胞合成分泌大量的SAA进入血液,在5~6 h内升高幅度达正常值的10~1 000倍。因此,SAA可作为反映机体感染和炎症控制的敏感指标。SAA水平不受性别和年龄影响,一般与CRP联合可鉴别细菌和病毒感染。当SAA和CRP同时升高,提示可能存在细菌感染;当SAA升高而CRP不升高,常提示病毒感染。SAA半衰期约50 min,当机体抗原清除后,SAA则能迅速降至正常水平,因此,SAA可作为反映机体感染和炎症控制的敏感指标。

⑸HBP是机体激活中性粒细胞嗜酸颗粒释放的一种蛋白分子。有研究显示,脓毒症患者HBP在IL-6水平正常或轻度升高时即明显升高,且其诊断脓毒症的准确率大于其他细胞因子[18-19],特别是在严重细菌感染的早期、快速诊断方面有重要价值。HBP作为一种急性时相蛋白,是评估脓毒症患者疾病严重程度的有效生物标志物之一,在脓毒性休克患者的早期诊断和疗效监测中更为重要。

1.2 根据局部症状、体征确定感染有些患者,特别是老年患者或免疫力低下的患者,可能缺乏感染的全身性反应。对这类患者感染部位的特征性症状和体征能够帮助确定或怀疑感染存在的可能性,如:明确的咳嗽、咳脓痰提示呼吸道感染;急性意识改变或头痛提示中枢神经系统感染;尿频、尿急、尿痛及腰痛提示泌尿系统感染;腹痛、腹泻伴有脓血便提示腹腔或消化道感染等。

1.3 急性感染及疑似感染的确定依据上述研究结果和临床经验,依如下表现可以考虑急性感染的存在:①有急性(72 h之内)发热或低体温;②白细胞总数增高或降低;③CRP升高、IL-6升高;④PCT、SAA及HBP升高;⑤有明确或可疑的感染部位。其中确定感染:①-③项中有2项+④有明确结果,可以协助确定病原体类型,或+⑤有明确表现可以帮助确定感染部位。疑似感染:①-③项中有1项+④无确定性结果,或+⑤有可疑感染部位。

2 脓毒症高危人群筛选 2.1 脓毒症易感人群研究显示,发生脓毒症与人体特定基因有关。近年来研究证实,急性感染、脓毒症及脓毒性休克患者脓毒症生物标志物基因的表达存在明显差异,并提出可以其作为筛查脓毒症有价值的指标[20]。基因检测作为脓毒症生物标志物的灵敏度和特异度均高于PCT。这说明,脓毒症的发生与人体的体质有关,也显示未来可能可以开发针对感染患者脓毒症生物标志基因的快速检测手段。

此外,年龄、基础疾病、营养不良及免疫功能低下等也是脓毒症发生的重要因素。2007年一项多中心流行病学调查结果显示,严重脓毒症发生率、住院病死率的危险因素包括年龄、恶性肿瘤等慢性合并症;入院急性生理与慢性健康评分(APACHEⅡ评分)、急性呼吸窘迫综合征(ARDS),呼吸功能障碍和心血管功能障碍评分也是评估脓毒症及其病死率的重要因素[21]。2013年的另一项多中心前瞻性观察性队列研究结果表明APACHEⅡ及SOFA评分、血流感染、癌症病史与脓毒症病死率显著相关[22]。2014年的一项对脓毒症患者一年病死率的分析显示年龄、急性肾功能衰竭、合并真菌感染、阴离子间隙和肺部感染是一年病死率的预测因素[23]。

2.2 易引起脓毒症的病原类型及感染部位对引发脓毒症的感染病原体研究发现,各种感染性病原体在脓毒症中所占的比例不同[24-25],占最大比例的仍然是细菌,其次是病毒。国内的流行病学研究提示半数以上的脓毒症患者为革兰阴性(G-)感染[26]。在Zhou等[23]的研究中,G-菌的感染率可达62.5%,而革兰阳性(G+)菌仅占14.5%。但更多的研究认为最常引起脓毒症的致病菌为G+菌[27-28]。真菌性脓毒症的发病率在过去10年有所增加,但仍低于细菌性脓毒症[24, 29]。这种差异可能是与目前尚缺乏大规模流行病学研究,不同地区及ICU的病原学有所不同;也可能与抗菌药物使用导致病原学的种类发生变化有关[30]。各种病毒感染也是引起脓毒症的重要原因。2020年流行全球的2019冠状病毒病(COVID-19),新型冠状病毒(SARS-CoV-2)通过产生细胞因子以及干扰RAS系统导致多器官功能不全综合征(multiple organs disfunction syndrome, MODS)[31]。

针对引起脓毒症的感染部位的研究也是研究的热点之一。2007年的一项多中心研究显示,腹部是脓毒症最常见的感染部位(72.3%),其次是肺部(52.8%)[21]。而2014年的一项多中心前瞻性研究结果显示,肺部感染是脓毒症患者最常见的原因,占所有脓毒症的50%以上,其次是腹腔感染及泌尿道感染[23]。另有一项研究发现感染部位不明、胃肠道或肺部感染所致的脓毒症的病死率为50%~55%,相比之下,泌尿道感染引起的脓毒症的病死率仅为30%[32]。另一项纳入近8 000例脓毒性休克患者的回顾性多中心队列研究也报道了相似的结果,即肠缺血所致脓毒症患者病死率(78%)最高,尿路梗阻相关的泌尿道感染所致脓毒症患者病死率(26%)最低[33]。

综上所述,急性感染患者发生脓毒症的高危因素包括:高龄、营养不良;腹腔、肺部和泌尿道感染;恶性肿瘤、免疫抑制、呼吸功能障碍和心血管功能障碍等基础疾病等。在急诊临床对这类高危人群需要给予高度重视,通过观察临床表现,筛查生物标志物,及早进行防范。

3 脓毒症的诊断与临床疑似 3.1 脓毒症的诊断与SOFA评分Sepsis 3.0提出当患者达到“感染+SOFA评分≥2分”可以诊断脓毒症。严格的说,Sepsis 3.0涵盖了脓毒症定义、脓毒症患者的临床诊断标准。

SOFA评分是通过测定主要器官功能损害程度对患者进行预后判断的评分系统,多用于ICU病房[34]。通常建议在入住ICU后24 h计算该评分,之后每48 h再行计算,因此被称为“序贯”器官衰竭评估。由于需要各种检验数据以及序惯性评价,该评分对住院患者更加合适,对于急诊科早期诊断和快速诊断有一定局限性。SOFA评分的平均值和最高值最能预测脓毒症患者的病死率,评分增加30%,则病死率至少为50%[35],但对预测脓毒症的发生参考意义不大。SOFA评分计算方法见表 1。

| 器官 | 变量 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 |

| 呼吸系统 | PaO2/FiO2(mmHg) | ≥400 | < 400 | < 300 | < 200 | < 100 |

| 血液系统 | 血小板(109/L) | ≥150 | < 150 | < 100 | < 50 | < 20 |

| 肝脏 | 胆红素(mg/dl) | < 1.2 | 1.2~1.9 | 2.0~3.4 | 3.5~4.9 | ≥5.0 |

| 中枢神经系统 | Glasgow评分 | 15 | 13~14 | 10~12 | 6~9 | < 6 |

| 肾脏 | 肌酐(mg/dl) | < 1.2 | 1.2~1.9 | 2.0~3.4 | 3.5~4.9 | ≥5.0 |

| 尿量(mL/d) | ≥500 | < 500 | < 200 | |||

| 循环 | 平均动脉压(mmHg) | ≥70 | < 70 | |||

| 多巴胺[µg/(kg·min)] | ≤5 | > 5 | > 15 | |||

| 多巴酚丁胺 | 任何剂量 | |||||

| 肾上腺素[µg/(kg·min)] | ≤0.1 | > 0.1 | ||||

| 去甲肾上腺素[µg/(kg·min)] | ≤0.1 | > 0.1 |

依据脓毒症3.0诊断标准,器官功能损伤成为必然指标。但在急诊科就诊的感染患者出现器官功能损害之前,可能表现为有效循环血容量不足、严重炎症反应等表现,专家组认为可以定义为“脓毒症前期”或“疑似脓毒症”。确定这个时期对预防脓毒症更为重要。急诊科医生通常依据临床资料做出经验性诊断,并依据病情评分将可能发展为脓毒症的患者进行排查。

3.2.1 快速序贯器官衰竭评分(qSOFA)是Sepsis 3.0推荐的用于可疑脓毒症筛查的工具(表 2)[36]。分析显示,qSOFA评分越高,患者死亡风险越高,但预测效度在各队列研究间存在一定差异。在一项入选879例疑似感染患者的研究中,qSOFA对院内病死率的预测效度与完整SOFA评分相似:在评分 < 2,病死率均为3%;评分≥2,病死率分别为24%和18%[37]。但也有研究对qSOFA的敏感度与特异度提出质疑。2018年一项纳入38项研究的Meta分析指出,与SIRS标准相比,qSOFA预测脓毒症病死率的敏感度更低(61% vs 88%),但特异度更高(72% vs 26%)[38]。与非ICU患者相比,qSOFA对ICU患者的敏感度更高(87% vs 51%),特异度更低(33% vs 80%)。但相比之下,关于急诊科患者的其他回顾性研究指出qSOFA评分的价值有限;其中一项研究报道称,qSOFA识别脓毒症的能力不如SIRS标准[39],并且另一项研究称qSOFA预测28 d死亡的诊断价值低[40]。

有研究报道,改良早期预警评分(modified early warning score, MEWS)、国家早期预警评分(national early warning score, NEWS)和SIRS评分[41-42]等早期识别评分系统在预测非ICU患者的死亡和ICU转入方面优于qSOFA。

在急诊临床工作中,反映病情变化最敏感的指标不是呼吸、意识改变及血压变化,而是心率(脉搏)的变化。由英国专家提出来的早期预警评分系统(EWS)、改良的早期预警系统(MEWS)和“英国国家早期预警评分NEWS[43]”(表 3),是急诊医学领域公认的,更为实用的快速评价和病情严重程度分级的工具。其评价指标在医院急诊科都可以得到,而且加入了吸氧措施的修正,对病情的判断将更加准确,特别是有心肺功能改变的患者。因此,NEWS比qSOFA更能全面的评估患者的危重情况。已有研究明确了早期预警评分在急诊患者病情判断中的优势[44]。

| 指标 | 评分 | ||||||

| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |

| 呼吸频率(次/min) | < 8 | 9~11 | 12~20 | 21~24 | ≥ 25 | ||

| SPO2(%) | ≤ 91 | 92~93 | 94~95 | ≥96 | |||

| 吸氧 | 是 | 否 | |||||

| 心率(次/min) | ≤ 40 | 41~50 | 51~90 | 91~110 | 111~130 | ≥ 131 | |

| 收缩压(mmHg) | ≤ 90 | 91~100 | 101~110 | 111~219 | ≥ 220 | ||

| 体温(℃) | ≤ 35 | 35.1~36 | 36.1~38 | 38.1~39.0 | ≥ 39.1 | ||

| 意识 | 神志清楚 | V | P | U | |||

| 注:V对声音有反应;P对疼痛有反应;U无反应 | |||||||

患者的临床表现:①感染或疑似感染患者;② qSOFA≥2;③ SOFA等于1;④NEWS评分4~6分。急诊脓毒症临床疑似诊断标准:①项+②~④项中任意一项。

4 脓毒症的预防与阻断 4.1 及时确定高危人群所谓高危人群即脓毒症易感人群,包括特定基因人群,脓毒症高发生率的感染部位、病原体感染的人群。对老年、营养不良、有基础病或免疫低下的患者,应当尽快确定其感染部位及可能病原体;对严重肺部感染、腹腔感染及泌尿系统感染的患者,应当及时进行细胞因子的筛查。任何感染患者都应当及时进行疑似脓毒症评估,对SOFA=1分、qSOFA ≥2分,或NEWS评分4~6分的患者应当进行重点关注,采取脓毒症阻断措施,并建议每2 h进行重复评分。

4.2 感染控制 4.2.1 病原微生物检测引起急性感染的病原体包括细菌、病毒、真菌、支原体或衣原体、寄生虫等,但导致脓毒症的病原体主要为细菌、病毒和真菌。尽快确定病原体,并采取针对性抗微生物治疗是治疗感染性疾病的重点。传统的微生物培养存在耗时长、覆盖面窄的缺陷,急性感染更需要病原学的快速检测体系。针对常见的细菌、病毒等病原学,目前已有的快速检测方法包括:肺炎链球菌尿抗原检测、军团菌尿抗原检测、GeneXpert艰难梭菌检测,以及Film array/罗氏Cobas /Luminex等推出的多重病原检测平台等细菌检测方法;真菌荧光染色、六胺银染色耶氏肺孢子菌检测等真菌检测方法,新型隐球菌抗原检测、G试验、GM试验、曲霉IgG、IgE等真菌检测方法;抗原和核酸检测,各种病毒的real time-PCR检测等病毒检测方法等。目前,二代测序技术不断成熟并用于临床,可覆盖上千种病原体,最大限度地避免了漏检,已成为病原学诊断的有力手段[45]。

4.2.2 抗感染治疗虽然病毒、细菌、真菌等都有引起脓毒症的可能性,但在临床上依然以细菌和病毒引起的脓毒症为多。病毒感染目前尚缺乏特效治疗,通常采用免疫调节或中药制剂控制感染。在细菌感染中,感染控制不仅仅是预防脓毒症的重要措施,也是防止感染直接造成死亡的重要措施。抗菌药物的选择以覆盖可疑病原体以及在可能感染部位浓度较高的抗菌药物为宜。同时,需要考虑患者的年龄、免疫状态、过敏反应等特殊情况。急诊科抗感染治疗既要考虑覆盖病原体,控制感染,又要考虑避免抗菌药物滥用造成耐药菌的增加。快速病原体检测以及基于感染部位和高发致病菌的经验性思维将是选择抗菌药物的重要依据。《桑福德抗微生物治疗指南2018》[46](表 4)对临床抗感染治疗给出了建议。此外,抗感染治疗要及时,严重感染在诊断1 h内开始抗感染治疗,轻症感染在诊断后4 h内使用抗菌药物,并且建议在使用抗菌药物前采集病原学标本。

| 感染 | 拟选抗菌药物 | 注意事项 |

| 社区获得性肺炎 | 无合并症或MRSA/铜绿假单胞菌感染风险:阿莫西林或多西环素 | 喹诺酮类抗菌药物18岁以下禁用 |

| 有合并症:呼吸喹诺酮类(左氧氟沙星、莫西沙星、吉米沙星) | ||

| 住院患者:β-内酰胺类+(阿奇霉素/克拉霉素或呼吸喹诺酮类) | ||

| 胆囊炎或胆道感染 | 首选方案:哌拉西林-他唑巴坦或氨苄西林-舒巴坦;如病情危重,选择亚胺培南或美罗培南 | 对于严重病例,抗菌药物仅是胆管充分引流的补充 |

| 备选方案:注射用三代头孢菌素+甲硝唑或氨曲南+甲硝唑 | ||

| 胃肠道感染 | 阿奇霉素1 000 mg口服1剂或500 mg口服q12 h×3 d | 注意监测肝肾功能。根据当地流行病学调整抗菌药物 |

| 泌尿系统感染 | 环丙沙星500 mg口服bid或左氧氟沙星750 mg/d口服,磷霉素可作为备选方案 | 喹诺酮类抗菌药物18岁以下禁用 |

| 细菌性脑膜炎 | < 1个月龄:氨苄西林75~100 mg/kg静注q6 h+头孢噻肟75 mg/kg静注q6 h +庆大霉素2.5 mg/kg静注q8 h | 用药后30 min内腰椎穿刺,若有局部神经系统体征,先予经验治疗,再做头颅CT检查,然后腰椎穿刺 |

| 1个月龄至50岁:头孢曲松2 g静注q12 h(儿童:美罗培南40 mg/kg静注q8 h)+地塞米松+万古霉素 | ||

| > 50岁或有严重基础疾病:美罗培南2 g静注q8 h+地塞米松+万古霉素 |

对于有明确感染灶的创伤感染、化脓性胆囊炎、腹腔感染、泌尿系结石梗阻合并感染等,单纯抗菌药物治疗常常难以奏效,必须结合感染部位的局部处理,包括引流、清创、手术切除等。及时采取干预措施,也是防止脓毒症发生的一个重要环节。

4.3 发现及阻断细胞因子风暴感染引起的局部炎症反应可促进新生组织置换损伤组织,起到使已发生的损伤弱化的作用,但当过度炎症反应出现,则有可能引起SIRS,并导致脓毒症的发生。因此,及时发现细胞因子风暴并适时、适量地调控炎症反应对预防脓毒症发生有重要意义,而且是预防脓毒症的核心。

4.3.1 细胞因子筛查与SIRS确定对脓毒症高危患者以及可疑出现全身炎症反应的患者,应当进行细胞因子筛查,以确定SIRS的状态。目前启动和促进细胞因子风暴的因子并不明确,很多细胞因子都参与到脓毒症的反应之中。众多研究认为主要参与SIRS和代偿性抗炎反应综合征(compensatory anti-inflammatory response syndrome, CARS)的因子包括:TNF-α、IL-1、IL-6、IL-12、MIF、sCD74、HMGB-1[47-48];抗炎细胞因子包括:IL-4、IL-10、IL-35、IL-37、TGF-β、IL-13等[49]。有证据显示,当促炎因子明显升高,或出现炎症反应失衡时,即应当开始炎症调控。因此,对于脓毒症高危感染患者,应当定期进行细胞因子监测(2~4 h重复),及时发现可疑脓毒症患者。目前医院普遍检测的细胞因子是IL-6。作为白细胞介素的一种细胞因子,IL-6主要刺激参与免疫反应的细胞增殖、分化并在机体的抗感染免疫反应中起重要作用。当炎症反应发生后,IL-6血清浓度的升高早于其他生物标志物,浓度升高之后诱导PCT和CRP生成。

4.3.2 炎症调控当检测发现细胞因子明显升高,或炎症失衡的感染患者时,应当尽早进行炎症调控,使体内炎症反应恢复至稳定平衡状态。

⑴糖皮质激素。大多数研究认为使用糖皮质激素的适应证是脓毒性休克[50-51]。在无持续休克、死亡风险较低的脓毒症患者,并未发现糖皮质激素能够降低脓毒症的病死率。但也有研究建议,在早期可适量使用糖皮质激素,抑制炎症细胞因子的分泌和释放。目前已有足够的临床试验证据支持糖皮质激素可以调节脓毒症患者的固有免疫,促进炎症反应和器官衰竭问题的解决[52],并纳入了《中国脓毒症/脓毒性休克急诊治疗指南(2018)》[36]。但是重要的问题在于,在没有针对SIRS相关检测手段的情况下,无法明确使用激素的时机。

⑵非激素类抗炎药物。文献显示乌司他丁对调节细胞因子有明确的作用[53]。乌司他丁是一种能抑制多种蛋白水解酶活力的糖蛋白,是蛋白酶抑制剂,对胰蛋白酶等多种酶有抑制作用,具有稳定溶酶体膜,抑制溶酶体酶的释放,抑制心肌抑制因子(myocardial depressant factor,MDF)产生,清除氧自由基及抑制细胞因子释放的作用。在细胞因子升高的早期,使用低剂量的乌司他丁可以起到对细胞因子的调控作用。而在细胞因子失控阶段,促炎细胞因子和抗炎细胞因子失去平衡,对器官功能造成损伤。采用大剂量乌司他丁可以明显延缓患者脓毒症相关指标的进展。

⑶中药制剂。祖国传统医学在治疗理念上主张机体平衡调节,标本兼治的原则。目前很多研究证明某些中药单体及复方制剂可以通过调控炎症及免疫反应、抑制血小板聚集、改善微循环等,起到预防脓毒症和改善脓毒症患者预后的作用。《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》[15]也将中药治疗作为重要治疗手段之一列入方案中,针对不同程度的病症推荐了中草药和中成药,其中在重型和危重型新冠肺炎的中成药治疗给与了明确的指导意见,推荐了包括热毒宁、血必净、参附注射液等疗效相对明确的药物。虽然很多中成药物的有效成分以及作用机制尚在研究中,但中药的总体疗效已经被临床证实。在脓毒症的应对上,热毒宁注射液对病毒、细菌都有一定的抑制和杀灭作用,也通过拮抗内毒素与Toll样受体结合,抑制NF-κB受体和MAPK信号通路,调控IL-1β、IL-6、TNF-α、IL-10、IL-13、ICAM-1、ET-1等细胞因子表达,影响调节性T细胞的生物学功能,改善毛细血管和肺血管通透性[4],降低中性粒细胞和淋巴细胞渗出发挥拮抗炎症反应及调节免疫紊乱的作用[54-56]。此类药物不影响抗菌药物对细菌的杀灭作用,不会导致感染的扩散,临床实践证实适时适量采用热毒宁注射液可缩短疾病治疗时间、症状缓解时间,减少疾病进展为器官功能损害的概率,有效预防脓毒症的发生和疾病进展[57]。血必净注射液具有活血化瘀、舒通络脉、溃散毒邪的功效,通过抑制TNF-α、IL-1、IL-6、IL-8、IL-17等促炎因子,抑制晚期炎症细胞因子高迁移率族蛋白B1(HMGB1)的表达,抑制TLR4-NF-κB通路的激活[58-63]发挥抗炎作用。有证据证明与西医治疗结合,血必净注射液可防止脓毒症的发生和发展,改善病情和临床结局[64]。

⑷炎症介质特异性抗体。目前较成熟的是TNF-α、IL-1抗体和抗内毒素脂多糖(LPS)抗体的研究,可通过诱导促炎细胞因子失活达到减轻脓毒症的效果[65];此外,有研究发现己酮可可碱能够抑制单核-巨噬细胞与中性粒细胞的活化,从而抑制IL-1、TNF-α分泌[66]。但以上方法的临床效果和新型拮抗药物的研究仍需深入才能进一步应用于临床。

4.3.3 免疫调节最近的研究认为“脓毒症是炎症反应和免疫抑制共同贯穿始终的”,而不是以往认为先出现促炎反应,而后出现抗炎反应[67]。有大量的研究显示在脓毒症发生过程中存在固有免疫和适应性免疫受到抑制的现象,这可以从成熟粒细胞减少以及成熟比例下降、单核-巨噬细胞“内毒素耐受”现象、树突状细胞减少、淋巴细胞减少等[68]。因此及时对免疫进行调节是预防脓毒症的重要环节之一。目前采用的方法包括:使用粒细胞-巨噬细胞集落因子、干扰素γ调节固有免疫反应,采用胸腺素α1、IL-7等调节适应性免疫功能[69]。但对于免疫调节剂的应用时机、剂量以及具体药物尚未明确,无论对于脓毒症的预防还是脓毒症的治疗的临床效果都有待进一步研究。

4.4 血管内皮保护与凝血调节血管内皮损伤和微血栓形成导致组织细胞的灌注下降,被认为是器官功能障碍的直接原因。这种内皮细胞损伤及微血栓形成引发弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC)。引起DIC的机制包括促凝物质上调、抗凝物质下调以及纤维蛋白溶解机制受损等。所以及时监控凝血相关指标对于预防脓毒症的发生至关重要,特别是血小板计数。此外,血浆D-二聚体(D-dimer)也是临床常用的凝血功能参考指标,反映凝血功能激活状态[70]。

在DIC不同进程,其临床表现不同,主要包括出血、器官功能衰竭、休克及微血管病性溶血(表 5)。在PSCC项目中,专家组认为应重点关注早期高凝现象并给予及时的处理。

| 分期 | 病理生理改变 | 临床表现 |

| 高凝期 | 血管内皮细胞损伤,凝血系统被启动,凝血酶增多,血液呈高凝状态,微循环血管中有血栓形成 | 实验室检查血浆凝血酶原时间可缩短。此为血管损伤的早期,临床上可没有典型的临床表现 |

| 消耗性低凝期 | 因血浆凝血因子和血小板大量消耗,血液呈低凝状态,易发生出血症状 | 此时有出血等临床表现和实验室检查异常 |

| 继发性纤溶期 | 因血管内凝血,纤溶系统被启动,造成继发性纤维蛋白溶解 | 出血症状更明显。实验室检查纤溶活性亢进 |

脓毒症伴随的炎症反应通过破坏凝血系统,损耗内源性抗凝因子,使纤溶活性受到抑制,发生血栓,从而导致组织发生缺氧,器官功能受到损伤。炎症因子及炎症细胞破坏生理抗凝机制的同时,还会增加组织因子的释放,使外源性凝血因子被激活,增强炎症反应。而整个过程一直循环,导致抗凝物质持续消耗而衰竭,最终导致凝血机制出现异常,严重者可发展成多器官功能衰竭,导致死亡。针对感染患者采取适当的抗凝治疗是防止微血栓形成,预防脓毒症发生的措施之一。临床采用的药物主要是普通肝素和低分子肝素。

⑴普通肝素是有效的抗凝血药物,其应用及剂量因DIC临床类型、分期的不同而异。及时的肝素治疗,可以改善周围组织灌注,有降低病死率的趋势,但也有可能增加严重出血的风险,并未被推荐作为脓毒症并发DIC的常规用药。但目前重点在于如何早期发现高凝状态,只有处于高凝期的患者,凝血酶增多,微循环有血栓形成时,应用肝素抗凝治疗才能够取得满意效果。

⑵低分子肝素作为由普通肝素解聚而成的抗凝药物,在用药后能迅速发挥抗血栓作用,且有研究显示其同时显著改善血流动力学[71],有高生物利用度、低出血风险和免疫活性以及半衰期较长的特点。此外,运用低分子肝素治疗可能发生脓毒症的感染患者,可抑制异常的凝血功能,降低血小板的异常损耗,阻止氧自由基损伤,对于微循环的改善存在明显作用。在抑制病理性凝血系统激活的同时,低分子肝素还能有效减少严重出血的发生[72]。

4.4.2 替代治疗替代治疗取决于是否因某种血液成分减少而导致的出血或极高的出血风险。患者如出现以下情况时,可考虑使用血液制品进行替代治疗。

⑴血小板(PLT)。对于活动性出血,PLT需要达到50×109/L以上。其他输入血小板的指征包括:① PLT < 10×109/L而无明显出血征象;② PLT < 20×109/L而存在出血高风险。

⑵凝血因子。①在没有出血或侵入性操作计划时,不建议使用新鲜冰冻血浆纠正凝血功能异常。②伴有凝血酶原时间(PT)或活化部分凝血活酶时间(APTT)延长 > 1.5倍,或纤维蛋白原(FIB) < 1.5 g/L,可静脉输注新鲜冰冻血浆15~30 mL/kg。③因液体负荷过多导致DIC患者出血时,可使用浓缩凝血因子。DIC患者血浆FIB至少应维持在1.0~1.5 g/L。

4.5 循环容量支持“拯救脓毒症”的重要手段之一是液体复苏,“复苏”的前提是出现明确的有效循环血量下降或休克。PSCC旨在早期预防和阻断脓毒症的发生,因此本共识的关注点在出现休克之前。早期的内皮细胞损伤和毛细血管渗漏可以造成隐形的容量不足,此时需要尽快识别并给予液体补充支持,支持的时机越早越好。因为液体的有效补充既可以保证组织灌注,也可以防止血液高凝状态和微血栓形成。要在脓毒症前期就开始早期目标导向(EGDT)的液体支持,并且要尽快将qSOFA及NEWS评分降低。虽然2014年发表在新英格兰医学杂志上的ProCESS研究以及ARESE研究对传统EGDT手段的临床应用研究得出了阴性结果,认为EGDT无论对60 d院内病死率,还是患者远期病死率及器官支持需要等次要终点均没有优势[73-74]。本专家组认为这种EGDT优势的丧失并非观念上的错误,而是缘于患者的选择、时机的掌握,以及目标的制定。对于急诊科而言,患者能够接受治疗的时间远远早于ICU。因此,专家组认为早期积极的液体支持对急诊科防止脓毒症发生仍然是重要的治疗策略之一。

多数研究认为在选择补液种类时,理论上首先选择晶体液,特别是与细胞外液离子成分、酸碱度、电荷等影响内环境的因素相近的晶体液。有研究认为由于晶体溶液相对分子质量小,易于通过毛细血管渗漏至组织间隙,不作为首选[75-76]。补液量以维持大循环稳定(心率、平均动脉压及中心静脉压在正常范围)以及动脉血乳酸正常为标准。

4.6 器官功能保护 4.6.1 提高预防意识从感染到脓毒症,再从脓毒症初期到脏器功能不全,最终发展为多脏器功能衰竭是一个连续性过程[77]。急诊医生需要准确认识脓毒症引起MODS过程,尽早排查高危患者,确定感染程度,发现和控制炎症风暴,进行呼吸循环支持,尽早实施器官功能保护。对于已有MODS迹象的患者,应尽快采取措施,避免脏器功能不全进一步加重,也避免脏器损伤数目的进一步增加。

4.6.2 提高整体观念人体是一个整体,生理状态下各脏器相互作用,人体功能处于稳定状态。一方面,当存在脏器功能不全时,人体的平衡将被打破。若无法尽早调整这一失衡,将可能导致原有脏器损伤进一步加重并逐渐出现其他脏器功能不全。另一方面,任何的干预措施均有可能打破原有的平衡,造成后续出现一系列脏器损伤。因此,在对患者诊治过程中应强调“整体观念”、“即病防传”,既要对损伤脏器进行支持,同时应兼顾正常脏器的保护,保持脏器功能的平衡。治疗上在脏器支持的同时,应兼顾原发病、炎症反应等多方面治疗,力争使机体尽早达到新的稳态。

4.6.3 动态评估综合检测及动态评估器官功能对于早期发现脏器损伤,评估MODS治疗疗效至关重要。这其中,应重视患者生命体征、尿量、肢体末梢及皮肤黏膜等临床重要参数的改变,亦需采用一些无创、有创的客观监测手段。呼吸循环监测是急危重症患者诊治的核心,而对于疑似脓毒症患者,感染、炎症等指标的监测也很重要。在临床上可以动态监测NEWS评分、SOFA评分以及MODS严重度评分等,获取不同系统的监测指标,从不同角度进行综合分析,有利于早期预测SIRS、MODS,有利于脓毒症的阻断。

4.6.4 早期干预脓毒症的早期干预重点在于对人体的调节,进而减少过度反应对器官功能的损害,在这方面,应该充分发挥中医中药的治疗作用。

脓毒症属于祖国医学“外感热病”、“脱证”、“血证”、“暴喘”、“神昏”、“脏竭症”等范畴。其发生机体损害是主要由于素体正气不足,外邪入侵,入里化热,耗气伤阴;正气虚弱,毒邪内陷,络脉气血运行不畅,导致毒热、瘀血、痰浊内阻,瘀阻脉络,进而令各脏器受邪而损伤。早期预防与阻断的思路与《黄帝内经》提出的“治未病”理论不谋而合。在这类疾病的治疗上,临床多分为“四证四法”:毒热证与清热解毒法、腑气不通证与通里攻下法、血瘀证与活血化瘀法、急性虚证与扶正固本法。

⑴辨证施治。①毒热症:症见高热持续不退,烦躁,神昏,恶心呕吐,舌质红绛,脉数等。临床常用清热解毒的中药制剂治疗,如清开灵注射液、醒脑静注射液、安宫牛黄丸等[78]。②腑气不通证:症见西医学肠梗阻的表现,包括腹胀,呕吐,无排便排气,肠鸣音减弱或消失等。有研究认为肠道功能障碍引起的细菌移位是脓毒症发展的启动因素之一。及时恢复肠道功能对防止脓毒症发生至关重要。代表方大承气汤能显著降低MODS患者病死率,用于脓毒症的治疗可减少炎症介质的产生、抑制炎症反应、调节免疫功能,同时还具有抗菌作用[79]。③血瘀证:症见高热,或神昏,或疼痛状如针刺刀割,痛处固定不移,常于夜间加重,肿块,出血,舌质紫暗或有瘀斑,脉沉迟或沉弦等。常予以红花、赤芍、川芎、当归、丹参等活血化瘀中药及血府逐瘀汤等方药治疗。中成药以复方丹参注射液和血必净注射液为代表[80-82]。④急性虚证:症见意识恍惚或烦躁不安,面色潮红,两眶内陷,皮肤皱褶,身热心烦,口渴欲饮,少尿或无尿,舌红干燥,脉细数等,与西医学的休克表现相似。临床常用生脉注射液[82]或参麦注射液以益气养阴固脱;阳脱症见冷汗淋漓,四肢逆冷,忽尔昏愦,面赤唇紫,口开目闭,手撒遗尿,舌淡或紫,脉微欲绝或散大无根等,临床常用参附注射液以益气温阳固脱。阴阳俱脱而症见急病重病,突然大汗不止或汗出如油,精神疲惫不支,声短息微,遗尿失禁,舌卷少津,脉微细欲绝或脉大无力等,可联用生脉注射液、参麦注射液及参附注射液。

⑵单味药。①大黄:单味生大黄具有促进胃肠蠕动、保护肠道黏膜、促进内毒素排出、减少细菌及毒素移位及抗炎抑菌作用,对MODS有显著的预防治疗作用,能提高累及4个以上脏器MODS患者的存活率[83-85]。②丹参:丹参的水溶性成分具有良好的抗血栓形成和改善循环作用,从而减轻脏器功能的损害。体外实验发现丹参有拮抗内毒素脂多糖(LPS)作用,其对肺的保护作用可能是通过抑制或减少TNF-α等细胞因子在血及肺组织中的表达,减轻了由此介导的肺部急性炎症反应[86]。③人参:有实验研究证实,人参多种有效成分对内毒素结构的直接破坏作用不明显,但对其引起的发热、白细胞骤降及休克等均有较强的拮抗和防护效果[87]。

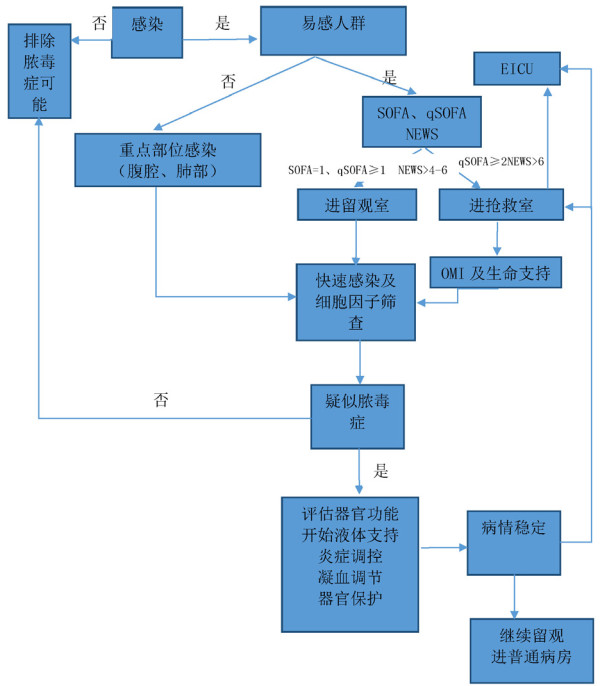

5 结语脓毒症起始于感染,经过细胞因子风暴、毛细血管内皮损伤、毛细血管渗漏、微血栓形成和组织灌注下降,最终导致器官功能损害。多年来,医学界已在器官功能保护、替代等方面积累了丰富的实践经验,但脓毒症救治效果仍有待提高,在发生感染后至走向脓毒症的过程中所作的工作还很有限。其原因一是脓毒症病理生理复杂、临床难点多;二是对脓毒症预防认识的局限性。急诊医学作为一个接触患者最早的临床专科,其工作特点与优势就在于对疾病的早期诊断、危险分层、合理分流以及科学救治。急诊脓毒症预防流程见图 1。通过早期干预疾病的病理生理发展进程,实现脓毒症的阻断,进而降低脓毒症的发生率。另一方面,通过对围脓毒症期患者的合理诊治,降低脓毒症的病死率。当然,这项工作刚刚起步,MODS还面临着众多挑战,例如感染性疾病的复杂性,易感人群的复杂性,细胞因子风暴的启动和发展的复杂性等。脓毒症的预防与阻断工作还有赖于所有临床工作者和基础研究人员的共同努力,可以相信这是一个好的开端。PSCC工作的不断深入一定能够取得令人满意的成果,惠及学科,惠及社会,惠及百姓。

|

| 图 1 急诊脓毒症预防流程图 |

|

|

执笔:王仲、魏捷、朱华栋、曹钰

共识组成员:曹钰、柴艳芬、晁彦公、陈飙、陈芳、陈锋、陈玉国、崔巍、董士民、方邦江、韩小彤、何小军、李银平、林兆奋、刘笑然、卢中秋、吕传柱、马岳峰、米玉红、聂时南、裴俏、钱传云、秦历杰、商德亚、司君利、童朝阳、王利君、王振杰、王仲、魏捷、徐峰、许铁、姚咏明、于学忠、曾红科、张国强、张泓、张劲松、张新超、张茂、赵敏、赵晓东、赵志刚、郑波、朱华栋、祝益民

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

| [1] | Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)[J]. JAMA, 2016, 315(8): 801-810. DOI:10.1001/jama.2016.0287 |

| [2] | Fleischmann C, Scherag A, Adhikari NKJ, et al. Assessment of global incidence and mortality of hospital-treated sepsis. Current estimates and limitations[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2016, 193(3): 259-272. DOI:10.1164/rccm.201504-0781oc |

| [3] | Adhikari NK, Fowler RA, Bhagwanjee S, et al. Critical care and the global burden of critical illness in adults[J]. Lancet, 2010, 376(9749): 1339-1346. DOI:10.1016/s0140-6736(10)60446-1 |

| [4] | Xie JF, Wang HL, Kang Y, et al. The epidemiology of sepsis in Chinese ICUs: a national cross-sectional survey[J]. Crit Care Med, 2020, 48(3): e209-e218. DOI:10.1097/CCM.0000000000004155 |

| [5] | Kaukonen KM, Bailey M, Suzuki S, et al. Mortality related to severe sepsis and septic shock among critically ill patients in Australia and New Zealand, 2000-2012[J]. JAMA, 2014, 311(13): 1308. DOI:10.1001/jama.2014.2637 |

| [6] | Martin GS, Mannino DM, Eaton S, et al. The epidemiology of sepsis in the United States from 1979 through 2000[J]. N Engl J Med, 2003, 348(16): 1546-1554. DOI:10.1056/nejmoa022139 |

| [7] | Weng L, Zeng XY, Peng Y, et al. Sepsis-related mortality in China: a descriptive analysis[J]. Intensive Care Med, 2018, 44(7): 1071-1080. DOI:10.1007/s00134-018-5203-z |

| [8] | 梁建峰, 李智勇, 董海山, 等. 影响ICU脓毒症患者预后的多因素分析[J]. 中国急救医学, 2018, 38(1): 46-52. DOI:10.3969/j.issn.1002-1949.2018.01.011 |

| [9] | 孙树印, 刘云海, 陈玉国. 脓毒症的治疗进展[J]. 医学综述, 2013, 19(3): 499-501. DOI:10.3969/j.issn.1006-2084.2013.03.039 |

| [10] | Grande E, Grippo F, Frova L, et al. The increase of sepsis-related mortality in Italy: a nationwide study, 2003-2015[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2019, 38(9): 1701-1708. DOI:10.1007/s10096-019-03601-3 |

| [11] | Reinhart K, Daniels R, Kissoon N, et al. Recognizing sepsis as a global health priority-A WHO resolution[J]. N Engl J Med, 2017, 377(5): 414-417. DOI:10.1056/NEJMp1707170 |

| [12] | 沈洪, 刘中民. 急诊与灾难医学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013. |

| [13] | 中国医药教育协会感染疾病专业委员会. 感染相关生物标志物临床意义解读专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2017, 40(4): 243-257. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2017.04.002 |

| [14] | 降钙素原急诊临床应用专家共识组. 降钙素原(PCT)急诊临床应用的专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2012, 21(9): 944-951. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2012.09.005 |

| [15] | 国家卫生健康委办公厅, 国家中医药管理局办公室.关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)的通知[EB/OL].(2020-03-03)[2020-03-03].http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202003/46c9294a7dfe4cef80dc7f5912eb1989.shtml. |

| [16] | 徐冬梅, 季孝, 周雪芬, 等. 白细胞介素-6、血清淀粉样A蛋白、唾液酸、HBP在发热患者中的诊断价值[J]. 中国卫生检验杂志, 2019, 29(24): 3027-3029. |

| [17] | 吴智慧, 郑洁, 黄伟, 等. 血清白细胞介素-6对感染相关脓毒症患者病情的评估效果[J]. 中华医院感染学杂志, 2019, 29(17): 2580-2583. DOI:10.11816/cn.ni.2019-183939 |

| [18] | Johansson J, Brattström O, Sjöberg F, et al. Heparin-binding protein (HBP): an early marker of respiratory failure after trauma?[J]. Acta Anaesthesiol Scand, 2013, 57(5): 580-586. DOI:10.1111/aas.12070 |

| [19] | 邹艳花, 杨录波, 邱淑妍, 等. 肝素结合蛋白在脓毒症诊断及分级中的应用[J]. 深圳中西医结合杂志, 2018, 28(20): 58-59. DOI:10.16458/j.cnki.1007-0893.2018.20.029 |

| [20] | Lu H, Wen D, Wang X, et al. Host genetic variants in sepsis risk: a field synopsis and meta-analysis[J]. Crit Care, 2019, 23(1): 26. DOI:10.1186/s13054-019-2313-0 |

| [21] | Cheng BL, Xie GH, Yao SL, et al. Epidemiology of severe sepsis in critically ill surgical patients in ten university hospitals in China[J]. Crit Care Med, 2007, 35(11): 2538-2546. DOI:10.1097/01.ccm.0000284492.30800.00 |

| [22] | Du B, An YZ, Kang Y, et al. Characteristics of critically ill patients in ICUs in mainland China[J]. Crit Care Med, 2013, 41(1): 84-92. DOI:10.1097/ccm.0b013e31826a4082 |

| [23] | Zhou JF, Qian CY, Zhao MY, et al. Epidemiology and outcome of severe sepsis and septic shock in intensive care units in mainland China[J]. PLoS One, 2014, 9(9): e107181. DOI:10.1371/journal.pone.0107181 |

| [24] | Walkey AJ, Wiener RS, Lindenauer PK. Utilization patterns and outcomes associated with central venous catheter in septic shock: a population-based study[J]. Crit Care Med, 2013, 41(6): 1450-1457. DOI:10.1097/ccm.0b013e31827caa89 |

| [25] | Annane D, Bellissant E, Cavaillon JM. Septic shock[J]. Lancet, 2005, 365(9453): 63-78. DOI:10.1016/s0140-6736(04)17667-8 |

| [26] | He XL, Liao XL, Xie ZC, et al. Pulmonary infection is an independent risk factor for long-term mortality and quality of life for sepsis patients[J]. Biomed Res Int, 2016, 2016: 1-10. DOI:10.1155/2016/4213712 |

| [27] | Vincent JL, Sakr Y, Sprung CL, et al. Sepsis in European intensive care units: results of the SOAP study[J]. Crit Care Med, 2006, 34(2): 344-353. DOI:10.1097/01.CCM.0000194725.48928.3A |

| [28] | Ramachandran G. Gram-positive and gram-negative bacterial toxins in sepsis[J]. Virulence, 2014, 5(1): 213-218. DOI:10.4161/viru.27024 |

| [29] | Angus DC, Kelley MA, Schmitz RJ, et al. Current and projected workforce requirements for care of the critically ill and patients with pulmonary disease. Can we meet the requirements of an aging population?[J]. JAMA, 2000, 284(21): 2762-2770. DOI:10.1001/jama.284.21.2762 |

| [30] | 刘毅, 宋诗铎, 王洪霞. ICU医院感染相关脓毒症病原菌分布及耐药性分析[J]. 中华医院感染学杂志, 2010, 20(3): 421-423. |

| [31] | Huang CL, Wang YM, Li XW, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China[J]. Lancet, 2020, 395(10223): 497-506. DOI:10.1016/s0140-6736(20)30183-5 |

| [32] | Ziegler EJ, Fisher CJ Jr, Sprung CL, et al. Treatment of gram-negative bacteremia and septic shock with HA-1A human monoclonal antibody against endotoxin-a randomized, double-blind, placebo-controlled trial[J]. N Engl J Med, 1991, 324(7): 429-436. DOI:10.1056/nejm199102143240701 |

| [33] | Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, et al. The prevalence of nosocomial infection in Intensive Care Units in Europe: Results of the European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) Study[J]. JAMA, 1995, 274(8): 639-644. DOI:10.1001/jama.1995.03530080055041 |

| [34] | Vincent JL, Moreno R, Takala J, et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure[J]. Intensive Care Med, 1996, 22(7): 707-710. DOI:10.1007/s001340050156 |

| [35] | Ferreira FL. Serial evaluation of the SOFA score to predict outcome in critically ill patients[J]. JAMA, 2001, 286(14): 1754. DOI:10.1001/jama.286.14.1754 |

| [36] | 中国医师协会急诊医师分会, 中国研究型医院学会休克与脓毒症专业委员会. 中国脓毒症/脓毒性休克急诊治疗指南(2018)[J]. 临床急诊杂志, 2018, 19(9): 567-588. DOI:10.13201/j.issn.1009-5918.2018.09.001 |

| [37] | Freund Y, Lemachatti N, Krastinova E, et al. Prognostic accuracy of Sepsis-3 criteria for in-hospital mortality among patients with suspected infection presenting to the emergency department[J]. JAMA, 2017, 317(3): 301-308. DOI:10.1001/jama.2016.20329 |

| [38] | Fernando SM, Tran A, Taljaard M, et al. Prognostic accuracy of the quick sequential organ failure assessment for mortality in patients with suspected infection[J]. Ann Intern Med, 2018, 168(4): 266. DOI:10.7326/m17-2820 |

| [39] | Haydar S, Spanier M, Weems P, et al. Comparison of qSOFA score and SIRS criteria as screening mechanisms for emergency department Sepsis[J]. Am J Emerg Med, 2017, 35(11): 1730-1733. DOI:10.1016/j.ajem.2017.07.001 |

| [40] | Hwang SY, Jo IJ, Lee SU, et al. Low accuracy of positive qSOFA criteria for predicting 28-day mortality in critically ill septic patients during the early period after emergency department presentation[J]. Ann Emerg Med, 2018, 71(1): 1-9.e2. DOI:10.1016/j.annemergmed.2017.05.022 |

| [41] | Churpek MM, Snyder A, Han X, et al. Quick sepsis-related organ failure assessment, systemic inflammatory response syndrome, and early warning scores for detecting clinical deterioration in infected patients outside the intensive care unit[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2017, 195(7): 906-911. DOI:10.1164/rccm.201604-0854oc |

| [42] | Goulden R, Hoyle MC, Monis J, et al. qSOFA, SIRS and NEWS for predicting inhospital mortality and ICU admission in emergency admissions treated as sepsis[J]. Emerg Med J, 2018, 35(6): 345-349. DOI:10.1136/emermed-2017-207120 |

| [43] | Royal College of Physician. National Early Warning Score(NEWS): standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Report of a working party[R]. London: Royal College of Physicians, 2012. |

| [44] | 梁镰静, 秦溱, 胡海, 等. 改良早期预警评分系统对老年休克患者预后的预测价值[J]. 临床急诊杂志, 2017, 18(3): 208-212, 216. DOI:10.13201/j.issn.1009-5918.2017.03.013 |

| [45] | 朱逸敏, 张文宏. 二代测序在脓毒血症患者病原学诊断中的应用[J]. 微生物与感染, 2018, 13(2): 97-101. DOI:10.3969/j.issn.1673-6184.2018.02.006 |

| [46] | Gilbert DN, Chambers HF, Ellopoulos GM, et al. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2018[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2019. |

| [47] | Jekarl D, Kim K, Lee S, et al. Cytokine and molecular networks in Sepsis cases: a network biology approach[J]. Eur Cytokine Netw, 2018, 29(3): 103-111. DOI:10.1684/ecn.2018.0414 |

| [48] | 夏照帆, 伍国胜. 浅谈细胞因子在脓毒症中的作用及临床应用现状[J]. 中华烧伤杂志, 2019, 35(1): 3-7. DOI:10.3760/cma.j.issn.1009-2587.2019.01.002 |

| [49] | 姚咏明, 张艳敏. 脓毒症发病机制最新认识[J]. 医学研究生学报, 2017, 30(7): 678-683. DOI:10.16571/j.cnki.1008-8199.2017.07.002 |

| [50] | Batzofin BM, Sprung CL, Weiss YG. The use of steroids in the treatment of severe sepsis and septic shock[J]. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2011, 25(5): 735-743. DOI:10.1016/j.beem.2011.05.006 |

| [51] | Kalil AC, Sun JF. Low-dose steroids for septic shock and severe sepsis: the use of Bayesian statistics to resolve clinical trial controversies[J]. Intensive Care Med, 2011, 37(3): 420-429. DOI:10.1007/s00134-010-2121-0 |

| [52] | Heming N, Sivanandamoorthy S, Meng P, et al. Immune effects of corticosteroids in sepsis[J]. Front Immunol, 2018, 9: 1736. DOI:10.3389/fimmu.2018.01736 |

| [53] | Park KH, Lee KH, Kim H, et al. The anti-inflammatory effects of ulinastatin in trauma patients with hemorrhagic shock[J]. J Korean Med Sci, 2010, 25(1): 128-134. DOI:10.3346/jkms.2010.25.1.128 |

| [54] | 常秀娟, 张帅, 江益平, 等. 从细胞因子风暴探讨热毒宁注射液抗大鼠急性肺损伤作用机制[J]. 中草药, 2015, 46(2): 236-239. DOI:10.7501/j.issn.0253-2670.2015.02.016 |

| [55] | Tang LP, Xiao W, Li YF, et al. Anti-inflammatory effects of Reduning Injection (热毒宁注射液) on lipopolysaccharide-induced acute lung injury of rats[J]. Chin J Integr Med, 2014, 20(8): 591-599. DOI:10.1007/s11655-014-1758-x |

| [56] | 王开富, 萧伟, 王振中, 等. 热毒宁注射液的解热抗炎作用及其机制[J]. 中国医院药学杂志, 2013, 33(23): 1918-1922. DOI:10.13286/j.cnki.chinhosppharmacyj.2013.23.006 |

| [57] | 赵应华, 李玉娟. 热毒宁注射液在儿科临床的应用[J]. 中华妇幼临床医学杂志(电子版), 2012, 8(3): 333-335. DOI:10.3877/cma.j.issn.1673-5250.2012.03.050 |

| [58] | 欧娅, 黄耀星, 苏伟, 等. 血必净注射液对SAP大鼠TLR4信号通路介导肠黏膜屏障功能障碍的影响[J]. 广州医药, 2019, 50(3): 1-5. |

| [59] | 卢文静, 李伟哲, 王鑫, 等. 百草枯中毒大鼠肺组织中TNF-α、TGF-β1、IL-13的表达及血必净注射液干预的作用[J]. 现代中西医结合杂志, 2019, 28(32): 3567-3571. DOI:10.3969/j.issn.1008-8849.2019.32.008 |

| [60] | 孙梦杰, 屠亚茹, 欧阳慧子, 等. 血必净注射液及其药代标示物对脓毒症大鼠炎性因子TNF-α、IL-1、IL-6、IL-8和IL-10表达的影响[J]. 天津中医药大学学报, 2018, 37(1): 13-15. DOI:10.11656/j.issn.1673-9043.2018.01.04 |

| [61] | 赵士兵, 何先弟, 汪华学, 等. 脓毒症大鼠血清高迁移率族蛋白B1的变化规律及血必净的干预效果研究[J]. 中国中西医结合杂志, 2014, 34(6): 739-744. DOI:10.7661/CJIM.2014.06.0739 |

| [62] | Wang Q, Wu X, Tong XW, et al. Xuebijing ameliorates Sepsis-induced lung injury by downregulating HMGB1 and RAGE expressions in mice[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2015, 2015: 860259. DOI:10.1155/2015/860259 |

| [63] | 赵露茜, 朱国栋, 张靖轩, 等. 脓毒症大鼠IL-6、TNF-α、TH水平和D2活性变化及血必净注射液的干预研究[J]. 实用医学杂志, 2018, 34(16): 2670-2674. DOI:10.3969/j.issn.1006-5725.2018.16.009 |

| [64] | 王丽芳, 姚咏明. 己酮可可碱治疗脓毒症的研究进展[J]. 国外医学(外科学分册), 2001, 28(1): 23-27. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4203.2001.01.011 |

| [65] | 王硕, 李丽娜, 齐文升, 等. 炎症反应调控与脓毒症防治方法进展[J]. 现代仪器与医疗, 2018, 24(5): 26-28. DOI:10.11876/mimt201805012 |

| [66] | Mathias B, Delmas AL, Ozrazgat-Baslanti T, et al. Human myeloid-derived suppressor cells are associated with chronic immune suppression after severe sepsis/septic shock[J]. Ann Surg, 2017, 265(4): 827-834. DOI:10.1097/sla.0000000000001783 |

| [67] | Shankar-Hari M, Harrison DA, Rubenfeld GD, et al. Epidemiology of sepsis and septic shock in critical care units: comparison between Sepsis-2 and Sepsis-3 populations using a national critical care database[J]. Br J Anaesth, 2017, 119(4): 626-636. DOI:10.1093/bja/aex234 |

| [68] | Thomas H. Bile acids promote inflammation in cholestasis-associated Sepsis[J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2017, 14(6): 324-325. DOI:10.1038/nrgastro.2017.55 |

| [69] | 黄鑫波, 刘端绘. 脓毒症免疫抑制监测与免疫治疗的研究进展[J]. 广西医学, 2020, 42(4): 486-490. DOI:10.11675/j.issn.0253-4304.2020.04.27 |

| [70] | Rodelo JR, de la Rosa G, Valencia ML, et al. D-dimer is a significant prognostic factor in patients with suspected infection and sepsis[J]. Am J Emerg Med, 2012, 30(9): 1991-1999. DOI:10.1016/j.ajem.2012.04.033 |

| [71] | 沈国锋, 李响, 倪金迪, 等. 低分子肝素治疗对ICU脓毒症患者急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征的影响[J]. 中国急救医学, 2016, 36(12): 1130-1132. DOI:10.3969/j.issn.1002-1949.2016.12.017 |

| [72] | 戴琳琳. 低分子肝素抗凝治疗对ICU脓毒症患者的效果观察[J]. 医学理论与实践, 2019, 32(1): 51-53. DOI:10.19381/j.issn.1001-7585.2019.01.023 |

| [73] | Nguyen HB, Rivers EP, Knoblich BP, et al. Early lactate clearance is associated with improved outcome in severe sepsis and septic shock[J]. Crit Care Med, 2004, 32(8): 1637-1642. DOI:10.1097/01.ccm.0000132904.35713.a7 |

| [74] | Marecaux G, Pinsky MR, Dupont E, et al. Blood lactate levels are better prognostic indicators than TNF and IL-6 levels in patients with septic shock[J]. Intensive Care Med, 1996, 22(5): 404-408. |

| [75] | 中华医学会急诊医学分会, 中国医师协会急诊医师分会, 中国人民解放军急救医学专业委员会, 等. 脓毒症液体治疗急诊专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2018, 27(1): 30-38. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2018.01.007 |

| [76] | Raghunathan K, Nailer P, Konoske R. What is the ideal crystalloid?[J]. Curr Opin Crit Care, 2015, 21(4): 309-314. DOI:10.1097/mcc.0000000000000218 |

| [77] | DemLing R, LaLonde C, Saldinger P, et al. Multiple-organ dysfunction in the surgical patient: Pathophysiology, prevention, and treatment[J]. Curr Probl Surg, 1993, 30(4): 356-414. DOI:10.1016/0011-3840(93)90054-k |

| [78] | 张艺平, 韩鹏. 中药抗内毒素研究新进展[J]. 中国中西医结合急救杂志, 2001, 8(2): 122-124. |

| [79] | 余丹凤, 翁银燕, 徐建, 等. 大承气汤对行机械通气严重脓毒症患者炎症反应和免疫调节功能的影响[J]. 中国中医药科技, 2011, 18(3) 181-182, 175-176. DOI:10.3969/j.issn.1005-7072.2011.03.003 |

| [80] | 金铭, 李春盛. 血必净注射液对重症脓毒症凝血功能及预后影响的研究[J]. 中华内科杂志, 2009, 48(3): 235-236. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2009.03.017 |

| [81] | Yin Q, Li C. Treatment effects of xuebijing injection in severe septic patients with disseminated intravascular coagulation[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2014, 2014: 949254. DOI:10.1155/2014/949254 |

| [82] | 郭昌星, 杨兴易, 林兆奋, 等. 生脉注射液对全身炎症反应综合征患者血浆血管活性介质影响的临床观察[J]. 中国中西医结合急救杂志, 2004, 11(4): 239-241. DOI:10.3321/j.issn.1008-9691.2004.04.008 |

| [83] | 陈德昌, 景炳文, 杨兴易, 等. 大黄对危重症患者胃肠道的保护作用[J]. 中国危重病急救医学, 2000, 12(2): 87-90. DOI:10.3760/j.issn.1003-0603.2000.02.008 |

| [84] | 陈德昌, 马丽琼, 刘绍泽, 等. 大黄对脓毒症大鼠肠道细菌及其移位的影响[J]. 中华危重病急救医学, 2009, 21(1): 17-20. DOI:10.3760/cma.j.issn.1003-0603.2009.01.005 |

| [85] | 陈德昌, 杨兴易, 景炳文, 等. 大黄对危重病患者多器官功能衰竭综合征的防治研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2004, 13(2): 103-106. DOI:10.3760/j.issn.1671-0282.2004.02.010 |

| [86] | 王红民, 孙荣青, 张少雷. 丹参多酚酸盐对急性肺损伤防治作用的实验研究[J]. 中国中西医结合急救杂志, 2011, 18(2): 110-112. DOI:10.3969/j.issn.1008-9691.2011.02.015 |

| [87] | 黄增峰, 陈德昌, 陈如康, 等. 人参皂甙对烫伤脓毒症大鼠细胞免疫功能的影响[J]. 中国中西医结合急救杂志, 2006, 13(4): 225-227. DOI:10.3321/j.issn.1008-9691.2006.04.009 |

2020, Vol. 29

2020, Vol. 29