今年是现代心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation, CPR)60周年[1]。过去的60年, 尽管复苏科学领域取得了很大进展, 全球院外心脏骤停(out-of-hospital cardiac arrest, OHCA)患者的存活率却未见显著提高[2-3]。然而, CPR的出现仍值得我们庆祝, 因为正是CPR这一简单易行的复苏技能, 简单得甚至只用一双手(即徒手CPR), 就能让普通大众(不只是专业人员)挽救一条生命。

1 CPR的历史由于科学技术的落后和宗教的原因, 古时候人类对死亡的理解长期持一种“宿命论”的态度, 总认为试图逆转“死亡”是不可能的, 甚至是亵渎神明的[4]。在西方, 由于受古罗马医学大师盖伦的影响, 他认为“生命的内在热量”是在“心的熔炉”中产生的, 在出生时被打开, 在死亡时熄灭, 永远不会再被点燃;另外, 他对解剖和循环的错误观点也阻碍了复苏领域的发展[4]。直到18世纪启蒙运动时期, 盖伦的理论开始受到解剖学家Vesalius和Harvey等挑战, 人们也开始认识到医生的责任应延长生命, 这些促使对复苏领域的探索, 最终在20世纪60年代早期形成了现代CPR[4]。

1.1 胸外按压1878年Boehm第一次在活猫身上通过胸外按压成功实现人工循环。1891年Friedrich Maass首次报道了在人身上进行胸外按压[4]。1898年, Tuffier和Hallion首次成功地进行了人的开胸心脏按压[5]。尽管闭合性胸外按压的有关探索仍在继续, 但那时人们都不相信胸外按压能产生人工循环, 所以胸外按压并没有被理解, 很快就被貌似更具优势的开胸心脏按压所取代。

然而, 胸外按压再次引起人们的关注源于动物实验室中的一个细心而偶然的发现[6]。60多年前, Knickerbocker, 约翰·霍普金斯医学院一名年轻的工程专业研究生, 正致力于开发一种便携式体外除颤器用于抢救触电引起室颤的电力工人, 他在用交流电诱导室颤的狗身上确定除颤后的心搏和血压情况[6]。为了使除颤器放电, 电极片需要非常有力地压在胸部, 而当他用电极片按压胸部时却在监护仪股动脉压曲线上观察到一个向上的尖尖的波动。这个发现突然触发了他产生一个想法, 即通过外部按压胸部可能会产生血流。当时他是在Kouwenhoven教授的实验室工作, 还有一个年轻的外科医生Jude, 他们三人进一步在电诱导室颤的狗实验中探索并完善了胸外按压技术(按压速度60次/min, 深度3~4 cm), 并开创性地发现虽然仅靠胸外按压无法终止室颤, 却可产生血流并在持续胸外按压的这个较长一段时间后也能使除颤成功, 随后被应用于CA患者。1960年7月9日, JAMA杂志刊登了一篇他们3人的里程碑性论文, 对20例胸外按压病例(均为院内CA, 救活14例)进行总结[1]。这篇论文的发表也标志着现代CPR的到来。从此, 人们才意识到胸外按压技术是如此简单和重要, 正如他们在这篇论文中所言:“现在任何人在任何地方都可以进行CPR, 需要的只是一双手”[1], 这一观点沿用至今, 即徒手CPR(compression-only CPR)。

近年来, 越来越重视胸外按压的质量, 以前强调的对患者呼吸脉搏的评估及电除颤后心律的再评估, 采用连续3次的电除颤, 气管插管和人工呼吸等都被证明是造成胸外按压中断时间过长的主要原因, 最近的CPR指南也均已尽量避免上述因素, 尤其是建议在电除颤后应立即进行另外的200次胸外按压后再评估心律, 否则主动脉压力会下降, 很快出现心搏停止[7], 这是因为在胸外按压暂停后, 冠脉灌注压也会迅速下降到零, 需要再进行15次以上的按压才能达到暂停前的冠脉灌注压值。另外, 胸外按压的速率也从二十世纪60年代的60次/min加快到2015年CPR指南推荐的100~120次/min, 深度由4~5 cm增加到5~6 cm;胸廓回弹由未作要求到充分回弹[8-9]。尽管机械胸外按压装置可提供一致的、高质量的胸外按压, 但从1966年的第一个CPR指南开始都一直不被推荐常规使用, 而在人工胸外按压无法完成或存在危险等情况下可考虑使用[10-11]。

1.2 人工呼吸1960年以前, 成功的复苏多局限于突发的呼吸骤停患者。比利时的医生和解剖学家Vesalius被认为是最早实施人工呼吸和气道控制的人, 1555年他用一根芦苇插在动物的气管里, 以便在研究动物解剖时让它们存活[5]。1732年苏格兰外科医生Tossach第一次用口对口人工呼吸成功挽救了一个看似“死亡”的煤炭工人的生命[4]。几年后, 巴黎科学院建议对新溺水的人进行口对口人工呼吸。然而, 由于卫生方面的原因, 同时人们认为呼出气中的二氧化碳如果再进入被救者的肺部是有害的且无法为被救者提供足够的氧气, 所以当时口对口人工呼吸并不被认可。不久, Paracelsus提出的风箱吹气法推动英国皇家医学会于1782年建议用它代替口对口人工呼吸。到19世纪中期仍提倡用机械方法扩张和压缩胸壁, 甚至1954年Elam确定呼出的空气足以维持足够的氧合后, 人们仍不相信口对口人工通气优于其他技术[5]。

1956年Safar参与了人工呼吸的研究, 第二年他确定了3个要点:简单地将患者头部向后倾斜会打开气道;其他人工通气方法提供的空气很少, 而口对口通气可提供良好的人工呼吸;任何人都可轻松有效地进行口对口人工通气[4]。1958年Safar在JAMA杂志发表了口对口人工呼吸优于其他通气方法的研究[12], 同年美国科学院的国家研究委员会推荐将口对口人工呼吸作为首选急救技术。

尽管在CPR出现的早期人工呼吸备受重视, 但近年来却发现其存在诸多问题[13], 更因为口对口人工呼吸大大降低了旁观者CPR挽救OHCA患者生存的机会, 在近年的CPR培训中已不再提倡。首先, 旁观者一直不愿进行口对口通气, 从而可能促使他们也不愿去进行标准的CPR(通气+按压)[13]。其次, 即使非专业人员进行最好的人工呼吸, 也会导致胸外按压长时间中断。研究发现一个通过基础CPR认证的非专业人员为了进行2次被推荐的人工呼吸, 胸外按压时间却中断约16 s[13-14]。另外, 口对口人工通气造成的正压通气会增加胸内压, 可减少回流到胸腔的静脉血及随后的心脏和大脑的灌注;口对口人工呼吸时进入胃部的气体量也多于肺部, 可导致近50%患者出现胃反流;最后, 多数OHCA患者不需要口对口人工呼吸, 因为他们一开始就有喘息, 如果很早开始胸外按压并持续进行, 许多患者会继续喘息, 从而提供与按压产生血流的氧合所匹配的通气[13]。另外, 过度的正压通气也被废止, 因为可引起胸内压升高和胸外按压手抬起时不能产生负的胸内压, 也会对颅内压和脑灌注压造成不良影响。其实上述这些问题也证实了早在60年前Kouwenhoven在JAMA杂志上那篇标志性论文中就提到的“闭合性胸外按压可为肺部提供一定的通气, 如只有一个人在实施CPR, 那么就应该把注意力集中在胸外按压上”[1]。

1.3 CPR的诞生1960年9月16日, Safar、Jude和Kouwenhoven在马里兰医学协会会议上交流了他们的研究成果[4], 1961年Safar在JAMA杂志上发表一篇论文, 将打开气道(airway)、口对口人工呼吸(breathing)和胸外按压(circulation)整合起来并形成影响至今的CPR基本操作(A-B-C)[15]。为了最大限度地减少胸外按压的延迟和中断, 2010年后的CPR指南将基本生命支持的CPR顺序改为C-A-B[16]。

1.4 电除颤CPR后要最终救活一个CA患者, 还需要一种转复室颤的方法[4], 因为80%以上的OHCA都是由室颤引起的。1899年Prevost和Battelli在动物实验中发现直接或通过胸部的微弱电流可使心脏发生室颤, 而更强的电流可终止室颤[4-5], 但这个发现的重要性及其与人的相关性在其后30年都未被重视。1930年Hooker、Kouwenhoven和Langworthy通过动物实验再次验证了电对心脏的直接影响;在此基础上Beck制造了第一个胸腔内交流电除颤器, 1947年他在手术室中第一次成功地实现了患者胸腔内心脏电除颤[4]。

1955年Zoll研发出体外电除颤器[17], 但这种除颤器跟Beck的胸腔内电除颤器一样使用的是交流电, 从而使除颤器又大又重, 不便于临床使用。1962年Lown发明了一种直流电除颤器, 并证明直流电除颤优于交流电除颤, 解决了电除颤器的便携性问题[18]。1979年第一台便携式自动体外除颤器(automated external defibrillator, AED)被研制出来[19]。1981年Mirowski发表一篇具有里程碑性论文描述了植入式自动除颤器在人体中的应用[19]。2017年加拿大的多伦多通过优化无人机网络配置能快速地通过无人机把AED投递到OHCA患者身边[20], 大大地缩短了患者倒地到电除颤的间隔, 这是一个很有前景的革新性AED投递措施, 若将来能普及则很有可能显著提高患者的预后。

1995年美国率先启动公共除颤(public access defibrillation, PAD)计划并通过相关立法, 在全国公共场所普及应用AED, 从而使OHCA患者出院存活率显著提高。近年来我国PAD计划也逐渐被关注, 期待能成为改善我国极低的OHCA患者出院存活率的一个关键举措。

2 CPR培训和普及众所周知, 多数CA发生在医院外且现场抢救决定患者的预后, 所以如果由没有经过训练的社会大众来操作CPR, 那么CPR的用处和影响就不大。现代CPR诞生后, 在CPR培训和普及的逐步开展中, 挪威挪度公司创始人Laerdal起着非常重要的推动作用[21]。正如Safar所说, “没有Laerdal, CPR就不会如此迅速和广泛普及” [21]。1960年Laerdal受Safar的委托, 模仿了一位淹死在塞纳河的无名女孩的著名面孔, 在他的塑料玩具公司生产了一种广受欢迎的用来CPR培训的模拟人——“复苏安妮”(Resusci Anne)[21]。后来他还专门资助了早期的一系列关于CPR指南的制定和其他相关的国际会议, 极大地推动了CPR的发展和普及。向大众培训CPR的概念是由Beck首先倡导的, 他创建了一个教学短片并于1961年在美国克利夫兰第一次培训了一群非专业的民众[19], 此后培训的规模不断扩大。1966年美国发布的第一个关于CPR的专家声明, 鼓励用模拟人进行CPR练习, 但出于对医源性并发症的考虑, 不赞成对非专业人员进行CPR教学[9]。到1974年对非专业人员的培训也得到政府正式批准。为了便于CPR的培训和实施, 1992年美国心脏协会提出由4个环节组成的“生存链”, 即早期识别和求救、早期CPR、早期电除颤和早期紧急救治;2010年国际CPR指南在原“生存链”上增加一个环, 即CA后救治。

迄今为止, 全球许多地方OHCA患者的出院存活率还不到10%, 但一些社区却能使室颤引起的OHCA患者存活率达到50%或更高[22]。为了帮助其他地方做到这一点, 2008年美国华盛顿大学急诊医学系教授、King县EMS主管Eisenberg成立了复苏学院(https://www.resuscitationacademy.org)用于对EMS主管、医疗主管、消防主管、EMS培训主管和调度中心主管等进行高级培训, 以提高一个社区的OHCA存活率[22]。复苏学院的口号是“改善OHCA患者的存活率, 一次一个社区”。复苏学院的指南列出了10个步骤:建立OHCA登记处;开始电话指导-CPR(即调度员指导的CPR)并进行持续培训和质量控制;开始高质量CPR(专业人员实施的CPR)并进行持续培训和质量控制;开始快速调度;使用除颤器自带的反馈装置检测专业CPR的质量;为急救人员开展AED项目;利用智能手机通知OHCA患者附近的志愿者提供早期旁观者CPR和除颤;在学校和社区强制推行CPR培训;致力于问责制——向社区提交年度报告;营造卓越的复苏文化(每月召集领导开会分析数据并反馈)。经过这个高级培训后, 一些社区OHCA患者的存活率已超过50%。这些结果说明提高OHCA患者的存活率不仅是未来的一种可能性, 而且只要集中精力, 齐心协力, 现在就有可能实现。

3 CPR指南的发展1966年JAMA杂志发表了美国国家科学院国家研究委员会下设的CPR专委会的一项关于CPR声明用于指导CPR的培训和实施[9]。随后美国心脏协会于1974、1980、1986和1992年发布了4个指南。1992年国际复苏联络委员会(ILCOR)成立, 用以识别和审查复苏科学领域的相关研究, 并为美国心脏协会或欧洲复苏委员会提供制定各自指南的依据, 并随后于2000、2005、2010和2015年发布了4个国际CPR指南。2015年后如有新的证据出现, ILCOR均每年更新国际CPR指南[8]。

4 CPR的困惑现代CPR提出60年来, 虽然围绕CPR进行了很多努力, 也有许多相关的专家共识和指南颁布, 都极大地促进了全球CPR的培训和普及。然而, 全球OHCA患者的出院存活率仍维持在低水平且没太大的变化, 也存在很大的区域差异, 比如我国北京2012年的OHCA患者的出院存活率才1.3%, 而同期有些地方却能达到50%以上[22-23]。其原因是多方面的, 其中CPR在临床实践中的作用可能并没有被充分发挥出来。首先, CPR中一些关键性干预措施的有效性仍不确定, 这些也一直是复苏科学研究和国际指南讨论的热点, 如胸外按压相关参数, 是否通气及其参数, 复苏相关的药物等。救援人员的CPR质量与指南的建议也不一致, 如胸外按压速度太慢, 按压太浅, 按压中断时间太长, 双臂倾斜太多等, 这些都降低了CPR成功的可能性。CA患者间也存在个体差异, 如体型、胸廓弹性大小、CA原因及引起CA的病理因素、CA持续时间, 以及随着CPR进展而变化的生理参数等方面的不同。CA患者所处的状况也各不相同, 一个被目击的有可除颤心律的院内CA患者和一个无目击者且被复苏了25 min的OHCA患者可能具有完全不同的病理生理学状态;现行的胸外按压规范旨在优化血流, 目的是确保在整个CPR过程中使所有CA患者都能保持灌注, 然而随着CPR的进行, CA患者的解剖结构和生理发生了变化, 如肋骨骨折会改变按压对血液向前流动。另外, 由两种截然不同的病理生理学机制导致的CA却采用相同的CPR方法:由室颤引起的原发性CA, CA即刻动脉血几乎都是充分氧合的;而继发于呼吸衰竭的CA, CA前心排血量正常, 但CA前后都存在严重的低氧血症[24]。这些困惑促使我们思考:为了达到最佳的复苏效果, 能否再像既往指南所要求的那样, 采用统一的、标准的CPR操作方法去复苏每个CA患者, 还是需要拓展思维, 去探索更好的CPR策略[3]。

5 个体化CPR 5.1 CA后室颤的变化及处理策略对CA患者应进行个体化CPR的一个很重要原因是CA为一种时间敏感性的病理状态。2002年Weisfeldt和Becker提出与时间密切相关的3阶段CPR模型[25], 即CA的最佳处理方式跟所处的电、循环和代谢阶段有关。第一阶段(电阶段)从CA的开始到CA后约4 min, 心电图能观察到室颤的振幅高和表观粗度大(尽管随时间也有所衰减), 动物实验发现这个阶段心肌ATP含量随时间逐渐下降但心肌仍有较多的能量储备;此阶段最重要的干预是电除颤, 这也是植入式除颤器起作用的原因, 它能在室颤开始的15~20 s内电除颤且几乎没有失败[7]。第二阶段(循环阶段)从室颤发生后的约第4~10 min, 心电图能观察到室颤的振幅和表观粗度随时间显著衰减, 因为这个阶段纤颤的心肌已消耗了大量的ATP储备[7];此阶段最重要的干预是先胸外按压2 min再除颤, 除颤前后通过胸外按压产生足够的脑和冠脉灌注压对预后至关重要, 如果优先除颤则室颤可能转变为心搏停止或无脉电活动。第三阶段(代谢阶段)为室颤发生后10 min后, 心电图观察到的室颤常与停搏难以区分, ATP的耗竭使细胞水肿而功能障碍;此阶段电除颤后室颤将变为心搏停止或无脉电活动, 此时应立即开始CPR和体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation, ECMO), 并尽早启动亚低温治疗。

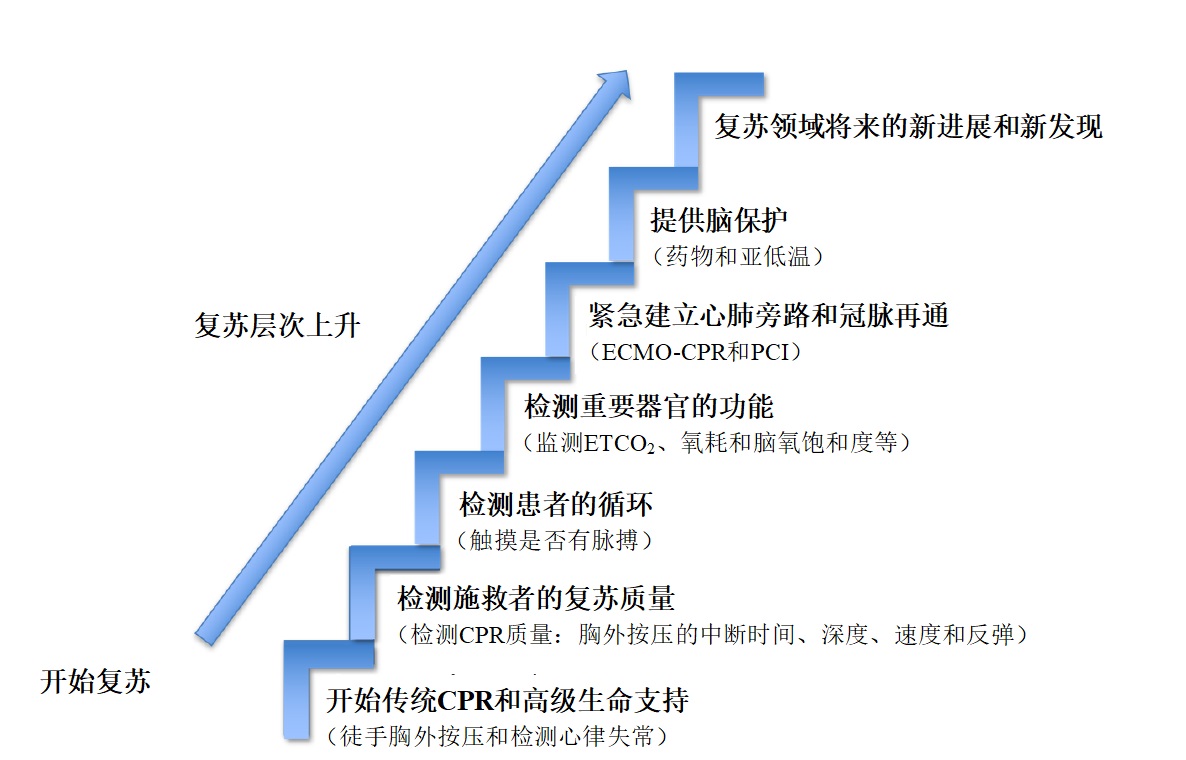

5.2 通过“分层模型”实现CPR的个体化为了从根本上提高CA患者的存活率, 2019年美国的Kuschner和Becker提出现代复苏的“分层模型”[26]。复苏从模型的底层开始, 然后逐步向顶层发展。模型的底层是最简单的徒手CPR, 然后评估施救者胸外按压的质量(操作是否符合指南要求), 更高层次的是通过监测脉搏、呼气末二氧化碳分压(ETCO2)、氧耗、动脉压、脑灌注等评估CPR对患者生理的直接影响, 最后可根据患者需求选择更高级的复苏方案(如ECMO、经皮冠脉介入术、亚低温, 以及恢复细胞代谢和预防再灌注损伤的多种药物组合应用等)。这个“分层模型”固然有不足之处且需要继续完善, 却反映了真实世界里CA患者的现状和需求, 即需要实施个体化的CPR。

6 心脑复苏2003年美国亚利桑那大学Sarver心脏中心提出了心脑复苏(cardiocerebral resuscitation, CCR)[13]。CCR提倡对目击的CA患者进行连续胸外按压而不提供口对口人工呼吸。由3个部分组成:旁观者CPR, EMS实施的高级生命支持和积极的复苏后治疗(包括亚低温和PCI)。此外, 还提倡延迟气管插管, 避免过度通气和早期应用肾上腺素。CCR于2003年11月在亚利桑那州的图森市开始实施, 到2007年已在全州大部分地区实施。研究发现, CCR可显著提高被目击的和有可除颤心率的OHCA患者存活率[27]。2005年, 美国心脏协会推荐了CCR的一些改进方法。2008年, 美国心脏协会发表了一份科学声明, 支持对成人CA患者可仅进行持续胸外按压。

7 CPR的实验研究现代CPR诞生以来, 人们一直在复苏科学领域进行各类研究, 在早期很大程度上是通过动物实验研究确定了如何优化CPR的各个组成部分, 如胸外按压的速度和深度, 在何种剂量、何种情况下使用何种药物等。做这些研究主要是基于一个认识:如果CPR的每个部分都得到优化, 那么CPR的整个过程就会得到优化。

事实上, 基于CPR研究的特点和目的, 其研究范围已从最初的动物实验(大小鼠等小动物, 猫、狗、猪等大体动物)扩展到氧糖剥脱/复氧细胞模型的构建, CA患者Utstein模式登记资料的大数据回顾性分析, 以及高度仿生化的模拟人研究等, 这些研究各有其优缺点, 但都为国际CPR指南的更新提供了科学依据, 为提高患者的预后提供了新的思路和新的救治手段[28]。

8 结语现代CPR已走过了60年, 虽然CPR有许多令人不满意的地方, 但也有希望[3], CPR的推动者和践行者一直在路上。为了让CA患者活下来并更好地活着, 许许多多人, 从社会大众到医务人员, 从院前到院内, 从基础科研人员到临床研究者, 都在积极行动着并作出各自的贡献。期待着在不远的将来, CPR相关的方案、技术设备和人文关怀等越来越成熟, 让大多数CA患者都能起死回生并活得有质量。

利益冲突 作者声明不存在利益冲突

| [1] | Kouwenhoven WB, Jude JR, Knickerbocker GG. Closed-chest cardiac massage[J]. JAMA, 1960, 173: 1064-1067. DOI:10.1001/jama.1960.03020280004002 |

| [2] | Sasson C, Rogers MA, Dahl J, et al. Predictors of survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis[J]. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2010, 3(1): 63-81. DOI:10.1161/CIRCOUTCOMES.109.889576 |

| [3] | 龚平. 理想CPR(iCPR):我们的差距与希望[J]. 中华急诊医学杂志, 2018, 27(1): 11-15. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2018.01.004 |

| [4] | McLennan S. The development of CPR[J]. N Z Med J, 2008, 121(1284): 71-77. |

| [5] | LaHood N, Moukabary T. History of cardiopulmonary resuscitation[J]. Cardiol J, 2009, 16(5): 487-488. |

| [6] | Boller M. Celebrating the 50th anniversary of cardiopulmonary resuscitation: from animals to humans...and back?[J]. J Vet Emerg Crit Care (San Antonio), 2010, 20(6): 553-557. DOI:10.1111/j.1476-4431.2010.00593.x |

| [7] | Harris AW, Kudenchuk PJ. Cardiopulmonary resuscitation: the science behind the hands[J]. Heart, 2018, 104(13): 1056-1061. DOI:10.1136/heartjnl-2017-312696 |

| [8] | 龚平. 2000—2018年美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南主要变化给我们的启示[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(1): 2-7. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.01.002 |

| [9] | Ad Hoc Committee on Cardiopulmonary Resuscitation of the Division of Medical Sciences, National Academy of Sciences-National Research Council. Cardiopulmonary resuscitation[J]. JAMA, 1966, 198(4): 372-379. DOI:10.1001/jama.1966.03110170084023 |

| [10] | Riess ML, Balzer C. Mechanical adjuncts for cardiocerebral resuscitation[J]. Expert Rev Med Devices, 2019, 16(9): 771-776. DOI:10.1080/17434440.2019 |

| [11] | 李振华, 王国兴, 谢苗荣, 等. 2017年心肺复苏研究进展[J]. 中华急诊医学杂志, 2018, 27(1): 7-11. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2018.01.003 |

| [12] | Safar P. Ventilatory efficacy of mouth-to-mouth artificial respiration; airway obstruction during manual and mouth-to-mouth artificial respiration[J]. JAMA, 1958, 167(3): 335-341. DOI:10.1001/jama.1958.72990200026008c |

| [13] | Ewy GA, Kern KB. Recent advances in cardiopulmonary resuscitation: cardiocerebral resuscitation[J]. J Am Coll Cardiol, 2009, 53(2): 149-157. DOI:10.1016/j.jacc.2008.05.066 |

| [14] | Assar D, Chamberlain D, Colquhoun M, et al. Randomised controlled trials of staged teaching for basic life support. 1. Skill acquisition at bronze stage[J]. Resuscitation, 2000, 45(1): 7-15. DOI:10.1016/s0300-9572(00)00152-0 |

| [15] | Safar P, Brown TC, Holtey WJ, et al. Ventilation and circulation with closed-chest cardiac massage in man[J]. JAMA, 1961, 176: 574-576. DOI:10.1001/jama.1961.03040200010003 |

| [16] | 李春盛, 龚平. 我国心肺复苏的近10年研究进展[J]. 中华急诊医学杂志, 2012, 21(1): 5-8. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2012.01.001 |

| [17] | Zoll PM, Linenthal AJ, Gibson W, et al. Termination of ventricular fibrillation in man by externally applied electric countershock[J]. N Engl J Med, 1956, 254(16): 727-732. DOI:10.1056/NEJM195604192541601 |

| [18] | Lown B, Amarasingham R, Neuman J. New method for terminating cardiac arrhythmias. Use of synchronized capacitor discharge[J]. JAMA, 1962, 182: 548-555. DOI:10.1001/jama.1962.03050440040012 |

| [19] | Cooper JA, Cooper JD, Cooper JM. Cardiopulmonary resuscitation: history, current practice, and future direction[J]. Circulation, 2006, 114(25): 2839-2849. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.106.610907 |

| [20] | Boutilier JJ, Brooks SC, Janmohamed A, et al. Optimizing a drone network to deliver automated external defibrillators[J]. Circulation, 2017, 135(25): 2454-2465. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026318 |

| [21] | Tjomsland N, Baskett P. Asmund S. Laerda[J]. Resuscitation, 2002, 53(2): 115-119. DOI:10.1016/s0300-9572(02)00033-3 |

| [22] | Eisenberg MS, Chamberlain D. 50 years of prehospital resuscitation: Reflection and celebration[J]. Resuscitation, 2017, 116: A11-A12. DOI:10.1016/j.resuscitation.2017.05.008 |

| [23] | Shao F, Li CS, Liang LR, et al. Outcome of out-of-hospital cardiac arrests in Beijing, China[J]. Resuscitation, 2014, 85(11): 1411-1417. DOI:10.1016/j.resuscitation.2014.08.008 |

| [24] | Ewy GA. Cardiocerebral resuscitation: the new cardiopulmonary resuscitation[J]. Circulation, 2005, 111(16): 2134-2142. DOI:10.1161/01.CIR.0000162503.57657.FA |

| [25] | Weisfeldt ML, Becker LB. Resuscitation after cardiac arrest: a 3-phase time-sensitive model[J]. JAMA, 2002, 288(23): 3035-3038. DOI:10.1001/jama.288.23.3035 |

| [26] | Kuschner CE, Becker LB. Recent advances in personalizing cardiac arrest resuscitation[J]. F1000Res. 2019, 8: F1000 Faculty Rev-915. DOI: 10.12688/f1000research.17554.1. |

| [27] | Kellum MJ, Kennedy KW, Barney R, et al. Cardiocerebral resuscitation improves neurologically intact survival of patients with out-of-hospital cardiac arrest[J]. Ann Emerg Med, 2008, 52(3): 244-252. DOI:10.1016/j.annemergmed.2008.02.006 |

| [28] | 李瑞芳, 龚平. 心肺复苏实验研究的现状[J]. 中国实用内科杂志, 2019, 39(10): 862-866. DOI:10.19538/j.nk.2019100107 |

2020, Vol. 29

2020, Vol. 29