医疗急救体系建设对于患者生命安全以及医疗保健系统的良好运转具有重要意义[1]。德国的一项研究显示,有15.2%的创伤性死亡可通过改善院前急救管理实践进行预防[2]。本文依托县域急诊急救大平台架构,立足于余姚市院前医疗急救共建模式的探索实践,梳理相关经验做法并分析实施成效,在此基础上剖析现存问题并提出针对性的改进建议,以期为我国院前医疗急救体系建设与发展提供科学参考。

1 我国院前医疗急救模式特点目前,我国院前医疗急救体系包括四种主要的建设模式,分别为:以北京、上海等为代表的独立型模式[3-4]、以重庆市急救中心为代表的依托型模式[5]、以各地县级急救站为代表的依附型模式[6],以及以广州、成都等为代表的指挥型模式[7-8]。四类模式各有其特点,独立型追求专业高效,依托型注重救治衔接,依附型侧重基层覆盖,指挥型强调资源整合。近年来,多地通过混合模式或智慧化升级探索优化路径,以提升整体急救效能。

1.1 独立型院前急救模式独立型模式一般由直属卫生行政部门的急救中心统筹管理,具备完整的院前急救体系。急救中心通常实施垂直化管理,拥有独立的人、财、物调配权,能够统一调度辖区内的急救资源。然而,独立型急救模式通常对财政依赖程度较高,政府需持续投入大量经费。

1.2 依托型院前急救模式该模式通常依托大型综合医院,急救中心作为医院内相对独立的机构,可充分共享医院内先进的诊治设备和专业的人力资源,依托医院多学科协作能力,实现“院前院内”无缝衔接,提升危重症救治效率。但由于日常运营经费由政府和医院共同承担,其急救服务不可避免地会受到医院运营压力的影响。

1.3 依附型院前急救模式依附型模式主要依托各级医院建立,人员、设备和经费全都依靠医院解决。我国大部分县级急救站都采用此模式,旨在解决农村地区急救资源不足问题。然而,受限于基层医院自身的资源和能力,这种模式在应对复杂病情或大规模突发事件时,可能存在一定的局限性。

1.4 指挥型院前急救模式在指挥型模式下,急救中心主要承担指挥调度的功能。急救中心负责受理急救电话,借助信息化平台,精准调度辖区内各医院的救护车及急救人员赶赴现场开展救治工作。广州、成都等地通过整合多方资源,构建了高效的指挥调度体系,显著提升了急救资源的利用效率。但这种模式对各参与单位之间的协同配合能力要求较高,一旦沟通协调出现问题,可能影响急救响应速度。

2 余姚市院前医疗急救共建模式探索实践余姚市人民医院作为核心医院,急诊科在市卫健局支持下牵头成立了余姚市县域急诊联盟,探索适应新时代要求及县情的“社会急救—院前急救—急诊急救大平台多学科协作救治—EICU”四位一体的县域全流程急诊医疗服务体系(emergency medical service system,EMSS)新模式[9-10];并以建设五大中心为契机,以创伤中心、胸痛中心及卒中中心为抓手,建设区域内急诊急救大平台,并自主研发“余姚市急诊急救医疗保障系统软件”,急救网络成员单位的急诊抢救室均已在标准抢救单元的基础上配置了音视频传输系统组成的“云抢救单元”,实现“上车即入院”的目标,达到有效转运的目的,建立了相对完善的余姚市急救医疗保障体系。急诊急救大平台建设为院前急救共建模式提供了技术支撑。院前急救共建模式强调院前急救资源的整合与优化,包括急救站点布局、人员培训、设备配备等。通过共建模式,可确保院前急救的快速响应和规范操作,为急诊急救大平台提供前端支持。两者共同推动急救流程的规范化和同质化,相互促进提升区域急救能力。见图 1。

|

| 图 1 院前急救体系“共建模式”建设框架 |

|

|

2023年至2024年间,由余姚市政府牵头多次召开专题协调会议,组织市卫生健康局、市人社局、市财政局等相关部门负责人就进一步完善院前医疗急救体系建设进行研讨。会议明确了院前医疗体系建设的实施模式为“直属型+共建型”急救站点建设,提出要合理新增和优化站点设置,包括设置2个直属型急救站点和20个共建型急救站点。到2024年10月底,实现全市各乡镇街道院前医疗急救站点全覆盖,标准化建设率达到60%以上,平均急救反应时间在11 min以内,其中城市地区10 min以内,乡村地区12 min以内。

2.2 整合区域医疗卫生资源,实施院前医疗急救共建模式余姚市目前共有5家市级医院,6家中心卫生院以及11家乡镇卫生院。县域内的各医疗单位与市急救中心的专/兼职医生、护士共同承担属地区域的急、危、重病员抢救和转运等日常院前医疗急救任务,以及其他应急医疗任务和指令性工作。共建单位兼职医护人员的劳务补偿由市急救中心按照共建急救站点考核结果予以发放,由市财政全额保障。所有急救站点驾驶员与急救(担架)员以第三方购买劳务服务的方式进行解决,购买服务费用由市急救中心承担,市财政全额保障。市急救中心负责提供培训、质控等支持,包括急救知识培训、内审管理以及远程技术指导。

2.3 强化院前急救队伍建设,健全培训体系机制为提升急救专、兼职人员急救理论水平和业务实践技能,余姚市急救中心2024年组织开展了10期医疗急救技能系列培训班,培训内容包括急救技能、常见急症处理、综合能力与团队协作模拟演练,以及理论考核与定时跟车实习等。此外,特别开展了急救员(驾驶员)的专项培训。总计共培训医生191人、护士190人、急救员25人,涵盖全市22个急救站点。按照建设规划,逐步建立“共建型”急救站点兼职人员统筹调配机制,做好院前医疗急救人才队伍建设,稳步提高专职院前医疗急救人员比例,全面增强院前急救队伍的综合实力与稳定性。

同时,根据集中培训时发现的问题,制定复训和补训计划。针对院前急救人员季度复训机制(每季度一次,每次2 d)展开,构建“理论—实操—考核”三位一体培训模型。理论教学采用案例分析法强化心电图危急值识别(如STEMI、恶性心律失常)及急症处理流程;实操训练依托高仿真模拟设备,重点提升心肺复苏、创伤生命支持及群体伤害事件处置能力。考核实施多维评分(技能操作、场景模拟、团队协作),合格者颁发标准化复训证书,未达标者启动“1对1补训”机制。并对考核结果进行分析,提升急救时效性与操作规范性,为急救人才持续培养提供实践范式。

2.4 实行分区管理与督导,优化评估考核机制建立院前急救质控督查体系,采用分片区管理,量化评估与动态监测相结合的方法。重点核查急救反应用时、急救设备完好率、急救质控八大核心指标以及急救操作规范合格率。运用信息化平台实现片区数据实时比对,并针对性实施急救资源网格化调配,促进县域急救服务同质化发展,为优化急救网络布局提供数据支撑。

完善并适当扩大市院前医疗急救质控中心范围,建立专科质控指导与评价机制,强化新建站点现场考评与指导,持续提升供建站点急救技能与管理能力。确立以医疗服务质量为核心的评估体系,旨在通过定期考核与动态监管,精确衡量各急救站点的服务效能与管理水平,并将其作为激励改进、识别短板与优秀实践的基础,促进整体服务质量的持续提升。制定严格的现场评估标准,涵盖人员资质、设备配置、流程管理等多个维度。新建站点在投入运营前,必须通过由质控中心组织的全面考评,确保达到既定标准。同时,提供一对一的现场指导,帮助新站点快速融入体系,提升实战能力。

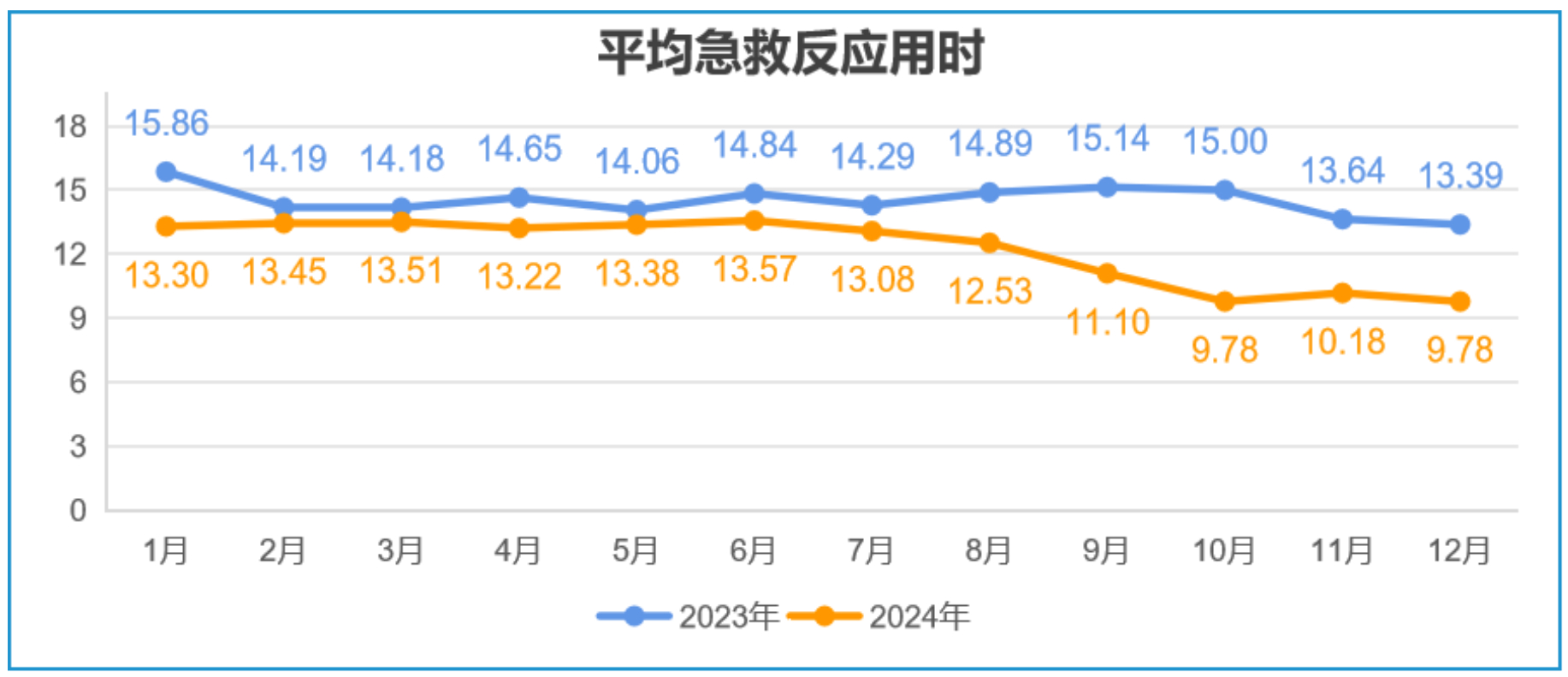

3 余姚市院前医疗急救共建模式成效 3.1 急救反应用时明显改善在实施“直属型+共建型”急救站点的院前医疗急救模式后,2024年1~12月城市地区平均急救反应用时为9.96 min,低于2023年同期平均急救反应用时11.82 min。其中,7、8月份由于城市地区范围调整,以街道命名的乡镇均视为城市地区进行统计,导致急救反应用时呈现上升趋势,9月份站点全覆盖后急救反应时间得到改善。乡村地区急救反应用时方面,2024年1~12月平均急救反应用时为13.86 min,低于2023年同期平均反应急救时间15.83 min。平均急救反应用时方面,2024年1~12月平均急救反应用时为12.15 min,低于2023年同期平均反应急救时间14.41 min。见图 2~图 5。

|

| 图 2 余姚市城市地区2023年与2024年急救反应用时同期对比 |

|

|

|

| 图 3 余姚市乡村地区2023年与2024年急救反应用时同期对比 |

|

|

|

| 图 4 余姚市2023年与2024年平均急救反应用时同期对比 |

|

|

|

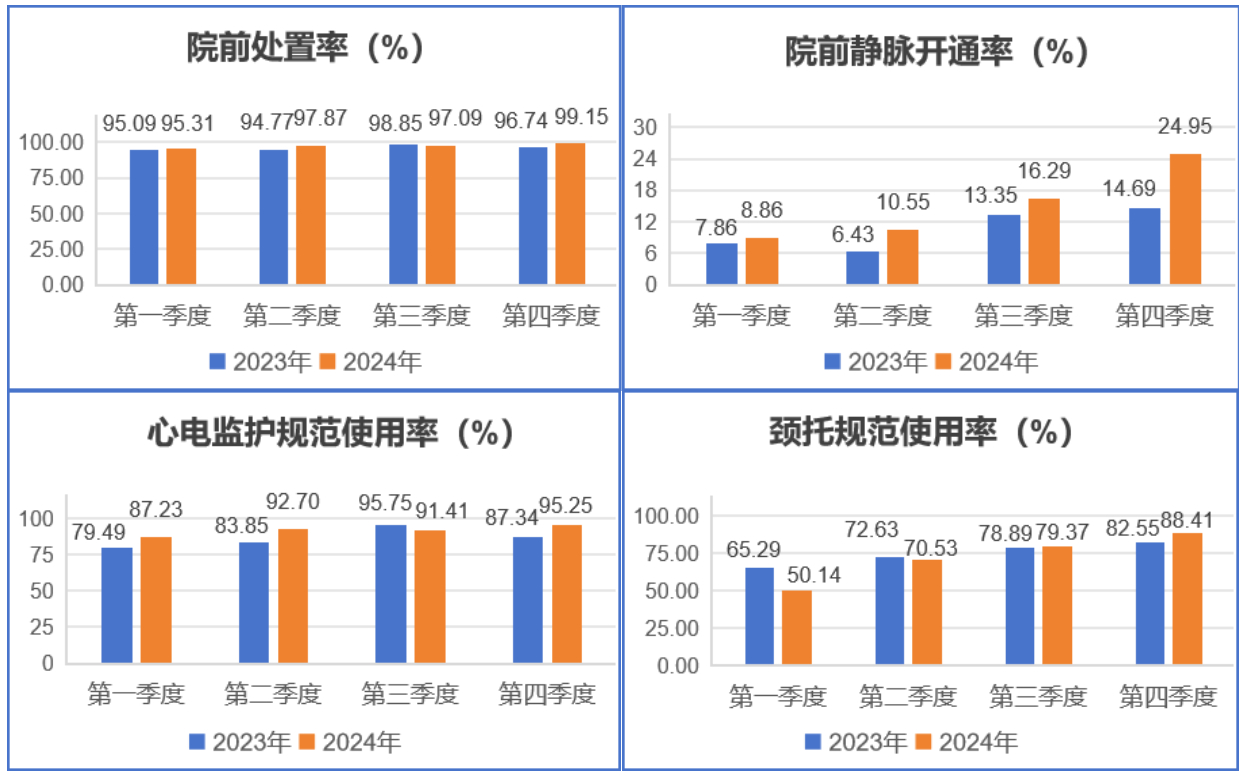

| 图 5 余姚市2023年与2024年院前急救质控指标同期对比 |

|

|

由图 2~图 5可见,由于培训体系建设,考核制度的完善,市急救中心2024年1月至12月各项院前急救处置指标均呈现稳步上升趋势。其中,院前静脉开通率上升明显,由2024年第一季度的7.86%提高至第四季度的24.95%。2024年10月份全市院前医疗急救站点实现全覆盖后,相关质控指标均优于2023年同期。

3.3 财政经费支出大幅下降在乡镇街道急救站点全覆盖的情况下进行测算,独立型急救模式下,市急救中心在满编情况下人员经费需要近8?000万元,加上救护车辆更换、医疗耗材支出等约750万元,每年需财政拨款8?750万元左右;而在共建型模式下,市急救中心本部基本运行费用大概2?223万元,共建急救站点人员经费不超过2?586万元,每年财政仅需拨款4?800万元左右,每年能够节省财政经费大约3?950万元。

4 余姚市院前医疗急救共建模式实践经验 4.1 共建模式的优势近年来,余姚市急救医疗服务需求呈现显著上升趋势,无疑对急救工作提出了更高的要求和更大的挑战。打造一体化、全流程的急诊急救平台成为提升区域医疗急救服务能力的关键路径[11]。在县域医共体一体化建设的宏观背景下,余姚市积极开展“直属型+共建型”院前医疗急救模式的探索与实践,旨在为全省乃至全国提供可复制、可推广的院前急救体系建设样板,为推动急诊医疗服务体系的优化创新提供助力。2023—2024年,全市新增20个共建型急救站点,各乡镇街道院前医疗急救站点覆盖率达到100%。通过急救人力资源的共享与优化配置,2024年全年平均急救反应用时相较于2023年缩短2 min,院前处置率等各项指标均得到显著改善,每年节省财政经费支出将近4?000万元。实践表明,余姚市院前医疗急救共建模式取得显著成效。

经归纳总结,“直属型+共建型”院前医疗急救模式主要具有如下三点优势。第一,运行资金能得到财政充分支持和保障。通过政府的财政全力支持与坚实保障,院前急救共建模式确保了急救体系运行的稳定性和持续性。这不仅为急救设备的更新、急救站点的建设、人员的专业培训等提供了充足的资金支持,还使得整个急救体系能够在面对突发情况时迅速响应,有效提升了急救服务的整体质量和效率。第二,整合医疗资源后能切实解决院前急救发展慢的“瓶颈”。在传统模式下,院前急救往往面临资源分散、发展不均衡等问题,而共建模式则通过打破这些壁垒,将各类医疗资源进行有效整合,形成了资源共享、优势互补的新格局。这不仅解决了院前急救发展长期存在的掣肘,还促进了急救资源的优化配置和高效利用,为提升急救服务水平和覆盖面提供了有力支撑[12]。第三,能在一定程度上调动医护人员的积极性。同时,通过加强基层医疗急救能力的建设和提升,以及推动医疗同质化管理的实施,共建模式确保了每一位患者都能享受到高质量、标准化的急救服务。

4.2 共建模式的实施困难然而,当前余姚市院前急救模式处于探索阶段,存在诸多实施困难有待进一步完善。第一,共建单位职责与权益仍有待进一步明确。在院前急救共建模式中,由于共建单位的职责与权益界定模糊,可能导致责任推诿、资源分配不均等问题,影响急救效率和服务质量。因此,应明确划分各共建单位的职责范围,包括但不限于急救站点管理、人员调配、设备维护等,并签订正式的合作协议,确保各方权益得到法律保障。同时,建立定期沟通机制,及时解决合作中的问题和矛盾,促进共建单位间的协同合作。第二,站点运行时间的安排往往缺乏科学依据,未能充分考虑呼叫量的时间分布特征,导致在高峰时段资源紧张,低谷时段资源闲置。可利用人工智能技术,基于院前急救的历史数据构建多模型融合的预测模型,实现急救资源的动态优化和精准调度[13]。同时,建立应急响应机制,确保在突发情况下能够迅速增加急救资源投入[14]。第三,目前人员培训往往缺乏系统性和针对性,难以满足日益复杂的急救需求。埃塞俄比亚的一项研究显示,有继续教育的机会(AOR = 31.953;95%CI: 6.479~157.591)被认为是院前医疗急救良好实践的促成因素[15]。因此,有必要进一步加强急救人员的专业培训,建立持续教育机制,鼓励急救人员参加国内外的专业培训和学习交流,不断更新知识和技能[16]。同时,急救中心应制作可视化的院前急救流程,以短视频或漫画等形式清晰呈现关键操作环节,为各急救站点医务人员提供明确的急救服务流程指引[17]。此外,建立严格的考核制度,确保培训效果得到巩固和保障。

4.3 共建模式的展望综上所述,“直属型+共建型”急救站点的院前医疗急救共建模式已取得一定成效,有效缩短了急救反应用时并提升了整体服务质量。尽管当前模式在共建单位职责界定、环节监测机制及资源调度等方面尚存挑战,但通过进一步明确职责划分、完善监测体系、实施科学调度策略及强化人员培训等措施,能够为我国院前医疗急救体系建设提供了具有借鉴意义的实施路径。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

| [1] | Wilson MH, Habig K, Wright C, et al. Pre-hospital emergency medicine[J]. Lancet, 2015, 386(10012): 2526-2534. DOI:10.1016/S0140-6736(15)00985-X |

| [2] | Kleber C, Giesecke MT, Tsokos M, et al. Trauma-related preventable deaths in berlin 2010: need to change prehospital management strategies and trauma management education[J]. World J Surg, 2013, 37(5): 1154-1161. DOI:10.1007/s00268-013-1964-2 |

| [3] | 杨建国, 刘红君. 院前急救型的北京急救中心[J]. 中国医院建筑与装备, 2011, 12(10): 23-24. DOI:10.3969/j.issn.1671-9174.2011.10.006 |

| [4] | 郑小坚, 张志锋, 张瑜, 等. 上海院前急救体系现代化发展的数字化转型[J]. 职业卫生与应急救援, 2023, 41(06): 751-756. DOI:10.16369/j.oher.issn.1007-1326.2023.06.019 |

| [5] | 戴志中. 依托型的重庆市急救医疗中心[J]. 中国医院建筑与装备, 2011, 12(10): 30-32. DOI:10.3969/j.issn.1671-9174.2011.10.009 |

| [6] | 李昌山, 祝传智, 程辉. 对依附型120急救中心的现状调查与思考[J]. 中国实用医药, 2010, 5(05): 270-271. DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2010.05.004 |

| [7] | 林旭伟, 张民杰. 广州市院前急救发展现状及对策[J]. 世界最新医学信息文摘, 2018, 18(86): 236-237. DOI:10.19613/j.cnki.1671-3141.2018.86.142 |

| [8] | 蒲玉辉, 于成. 成都市院前急救体系现状及对策分析[J]. 现代临床医学, 2016, 42(05): 380-382. DOI:10.11851/j.issn.1673-1557.2016.05.024 |

| [9] | 金平, 李子龙, 黄增. 余姚市医共体急诊急救大平台信息化建设与实践[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(8): 1144-1146. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.08.028 |

| [10] | 李哲, 李子龙, 谢益辉, 等. 浙东地区县域医共体急救医疗服务体系建设[J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(5): 649-652. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.05.007 |

| [11] | 邢玉华, 李子龙, 马岳峰, 等. 创新医共体急救医疗服务体系推动县域急诊急救大平台建设[J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(5): 647-649. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.05.006 |

| [12] | 孙希奕. 构建区域急诊急救一体化协同救治体系[J]. 中国卫生产业, 2021, 18(29): 57-60. DOI:10.16659/j.cnki.1672-5654.2021.29.057 |

| [13] | 韩朋飞, 郭一, 龚慧飞, 等. 基于多模型融合的院前急救需求预测模型[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(11): 1481-1485. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.11.009 |

| [14] | 张希, 张琳. 苏州院前急救模式的实践与思考[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2024, 19(06): 738-743. DOI:10.3969/j.issn.1673-6966.2024.06.010 |

| [15] | Abebe A, Kebede Z, Demissie DB. Practice of pre-hospital emergency care and associated factors in Addis Ababa, ethiopia: facility-based cross-sectional study design[J]. Open Access Emerg Med, 2023, 15: 277-287. DOI:10.2147/OAEM.S424814 |

| [16] | 王韧, 刘芳羽, 钟婷, 等. 北京市院前急救专业技术人力资源现况及优化策略[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2023, 18(07): 871-874. DOI:10.3969/j.issn.1673-6966.2023.07.008 |

| [17] | 陆振华, 管永青, 朱小艳, 等. 昆山市农村院前急救体系运行状况分析与管理对策探讨[J]. 中华急诊医学杂志, 2025, 34(3): 440-444. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2025.03.029 |

2025, Vol. 34

2025, Vol. 34