联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)的第六次评估报告显示,全球气候变暖正加剧洪涝灾害,预计到21世纪中叶,全球近半数人口将面临洪涝、台风及海啸的严重威胁[1]。在我国,夏秋季是洪涝灾害的高发期,且这一时期发生的洪涝灾害是破坏性最为严重的自然灾害类型[2]。近年来,大中城市洪涝灾害频发,造成严重人员伤亡与社会损失。例如,2016年武汉“7·6”特大暴雨导致14人死亡、1人失踪,转移安置16.7万人;2020年广州“5·22”特大暴雨造成4人死亡,逾20万人受灾;2021年郑州“7·20”暴雨灾害共导致302人死亡、50人失踪,紧急避险93.38万人,转移安置147.08万人[3];2024年葫芦岛“8·18”特大暴雨引发城市水灾,累计转移群众7000余人。城市区域人口高度密集、基础设施复杂,洪涝灾害往往在短时间内导致大量伤亡,医疗需求急剧攀升,对应急救援系统构成严峻挑战。灾害期间,医疗资源挤兑、电力与通信系统中断、大型医疗设备严重受损等问题可能严重制约救援效率,甚至造成系统功能中断,极大阻碍了伤员转运与及时救治,暴露出城市医学救援体系在极端灾害下的脆弱性。因此,建立及时、高效的城市水灾紧急医学救援机制,对最大限度减少伤亡、加速灾后恢复至关重要。当前亟须制定一套针对城市水灾的紧急医学救援专家共识,系统提升我国应对此类灾害的医学救援能力。

1 共识制定方法与流程 1.1 成立共识专家组共识专家组分为顾问指导组、编写组和外审组,由94名成员组成,涵盖多学科领域。由顾问指导组拟定总体框架并遴选专家;编写组据此进行文献检索并撰写初稿;外审组对初稿进行审阅与评议,经修订后共同形成最终共识。

1.2 共识注册本共识已在国际实践指南注册与透明化平台(PREPARE, https://www.guidelines-registry.org/)进行注册,注册号:PREPARE-2025CN1120。

1.3 文献检索本研究检索了PubMed、MEDLINE、Web of Science、中国知网(CNKI)和万方数据等中英文数据库,检索年限为建库至2025年9月1日。采用的中英文关键词如下:英文为“Emergency”, “Flood”, “Medical rescue”, “Disaster medicine”;中文为“急诊”、“水灾”、“医学救援”、“灾难医学”。文献筛选排除了动物实验及与灾害救援不相关的内容,并辅以政府相关指导文件的查阅。最终,综合既往文献、专家共识及政策性文件,在兼顾措施可实施性与易推广性的原则下进行总结与整合。

1.4 共识编写编写组在全面回顾国内外水灾医疗救援相关的共识、政策及临床研究的基础上,结合我国城市水灾紧急医学救援所面临的共性问题形成共识初稿。编写组内部经过4轮修订形成共识框架及函询表,并邀请外部专家进行4轮函询,共收回35条修改意见,编写组针对修改意见逐条进行讨论后增补。通过多轮线上/线下专家会议对共识内容进行反复讨论与修改,并依据德尔菲法收集意见,采用李克特量表对推荐意见进行投票、评分[4]。本共识将推荐强度分为“强烈不推荐”“不推荐”“可推荐可不推荐”“推荐”“强烈推荐”,分别赋值1~5分(见表 1),以参与投票专家评分的平均值作为最终推荐强度评分。

| 推荐等级 | 评分 | 说明 |

| 强烈推荐 | 5 | 无特殊情况建议采纳 |

| 推荐 | 4 | 根据实际情况决定,倾向于采纳 |

| 可推荐可不推荐 | 3 | 根据实际情况决定,无法判断 |

| 不推荐 | 2 | 根据实际情况决定,倾向于不采纳 |

| 强烈不推荐 | 1 | 无特殊情况建议不采纳 |

城市水灾是指由于强降雨、河流水位上涨或排水系统失效等原因,导致城市范围内大面积积水或洪水泛滥的现象[5]。此类灾害多发于沿海、地势低洼、排水不畅或快速城市化的区域,尤其在排水基础设施超负荷运行时更为显著。城市水灾不仅直接威胁居民的生命安全、破坏基础设施、影响经济发展,还可能诱发泥石流、桥梁坍塌及电力中断等次生灾害[6-8]。依据《室外排水设计标准》(GB50014—2021)[9]及《城镇内涝防治技术规范》(GB51222—2017)[10]相关规定,同时满足以下两项条件即可判定为城市内涝积水:①居民住宅和工商业建筑的底层进水,道路积水深度超过15 cm;②雨停后的积水退水时间超出规定阈值,具体为:中心城区 > 3 h,中心城区重要地点 > 2 h,非中心城区 > 4 h,交通枢纽关键节点 > 0.5 h。

3 城市水灾紧急医学救援的关键环节 3.1 水灾前的预防准备为有效应对城市水灾带来的公共卫生挑战,医疗机构应建立系统性、多维度的预防准备体系,涵盖科学预案制定、应急物资储备、人员部署与场所防护以及公众健康科普教育等环节,通过前瞻性布局和建设,全面提升医疗系统的应急响应能力。

3.1.1 卫生应急预案与计划制定科学、系统、可操作的卫生应急预案是有效应对城市水灾的根本保障。①预案的编制原则:应以政府机构相关法律法规和预案为基础,以本地区自然灾害公共卫生评估结果为导向,结合本地区人群健康需求和本单位卫生应急能力,清晰界定本机构及下属各科室在灾害应急准备、响应与恢复全过程中的核心职责、具体工作任务和人员分工,确保责任到人、衔接顺畅,避免职能重叠或缺失。②专项预案的制定:患者转移预案内容应包括但不限于危重患者及普通患者的转移优先级排序、安全的院内及院外转移路线、备用路线规划、接收医院或临时安置点的联络与确认机制,以及转移途中所需的医疗支持与生命保障措施;资源调配预案应建立灾时医疗资源(如床位、药品、血液制品、关键医疗设备等)的动态评估与统一调配机制,确保资源在应急状态下能高效、公平地配置。③动态管理与演练:预案需建立定期的审查与更新机制。同时,通过组织桌面推演和实战演练,检验预案的可行性与有效性,并根据演练结果和灾后复盘经验持续优化。

推荐意见1 制定以法律法规为基础、结合地区实际且职责分工明确的卫生应急预案,涵盖患者转移、资源调配等专项预案,并建立预案动态审查更新机制,定期组织演练与优化。(推荐强度评分:4.89分)

3.1.2 物资储备与管理要为城市水灾发生时以及城市水灾发生后的各种突发事件及伤员抢救做好药品、设备、耗材、生活物资及设施等的预防准备工作[11-13]。①药品类:储备足量急救药品、消毒物资、肠道传染病防治药品;②设备类:备用呼吸机、监护仪、除颤仪等关键设备,准备便携式医疗设备(如便携式心电图机),并定期检查维护;③耗材类:充足的医用口罩、防护服、手术器械、输液器、注射器等耗材;④生活物资:为医护人员和住院患者准备饮用水、食品、保暖衣物及被褥等应急生活物资;⑤水电保障:为确保灾时医院运行,电力系统须配备应急电源并设于防洪高处,手术室、急诊、ICU等生命支持区域需备有专用发电机及不少于3 d的燃料,且由专人负责管理与维护。同时,全院须储备不低于48 h的医疗及生活用水。

推荐意见2 系统储备急救与消杀药品、关键医疗设备、充足医用耗材及医护人员与患者的生活物资,并确保应急电源设于防洪高处、生命支持区域备有发电机和≥3 d燃料、全院≥48 h用水,以保障灾时医疗服务的持续运行。(推荐强度评分:4.76分)

3.1.3 医疗人员部署与场所防护在城市水灾应急防御中,医疗人员的高效部署与医疗场所的有效防护是确保医疗救援工作有序推进的重要环节,具体内容如下:①在医疗人员部署方面,组建由经验丰富的医生、护士、药剂师及后勤保障人员构成的水灾应急医疗小组,明确各成员职责,如现场救治、物资调配、疫情监测、信息联络等职责。定期开展水灾专项救援技能培训与多场景实战演练,包括溺水急救、创伤处理、传染病防控及应急通讯设备使用等内容[14]。为确保灾时响应效率,在接收到城市内涝预警后,应立即启动应急值守机制,安排已受训人员在岗待命,以应对交通中断等突发情况。②在医疗场所防护方面,需定期检查并疏通院内排水系统,清理淤积物,确保管网排水能力;同时对药房、手术室、ICU、配电室等重点区域实施防水加固,如加装防水挡板、密封门缝、铺设防水卷材等,并配置必要的应急排水设备[15],形成人防、物防与技防相结合的立体防护体系,最大限度降低洪水侵入对关键医疗功能的影响。

推荐意见3 预先组建职责明确的水灾应急医疗小组并开展专项培训,确保预警后能及时值守;同时对院内排水系统及手术室、ICU、配电室等重点区域实施防水加固与排水能力建设,形成人防、物防与技防相结合的立体防护体系。(推荐强度评分:4.71分)

3.1.4 公众健康科普教育城市水灾发生时,专业医疗与救援系统往往面临巨大压力甚至陷入瘫痪,即使在受灾现场出现人员伤亡,专业救援力量也往往无法及时到达。因此,提升公众的防灾避险意识与自救互救技能,成为减轻灾害伤亡的第一道防线。对此,面向公众的健康科普教育应涵盖“防灾避险”与“自救互救”两个核心层面。在防灾避险方面,主要包括①风险识别与避险:教育公众识别洪涝灾害风险,如避开行洪河道、低洼易涝区、危房及带电设施(如电线杆、配电箱),了解本地区的应急避难场所位置和疏散路线;②自我保护决策:科普“弃车避险”、“向高处转移”等关键决策原则,强调不可冒险涉水通过不明深度的积水区[16]。在自救互救方面,①现场急救能力:掌握在专业救援到达前至关重要的急救技能,包括心肺复苏、对骨折及外伤患者进行止血、包扎、固定,以及对淹溺患者进行安全营救和早期复苏;②安全与风险评估:必须强调在施救前首先评估环境风险(如水流、触电、建筑物稳定性),确保自身安全,方能实施有效的救助,避免次生伤亡[17]。通过普及这些知识与技能,可显著提升社区在灾害初期的应对能力,为后续专业救援赢得宝贵时间,从而最大限度地保护生命健康。

推荐意见4 应系统性地向公众普及以“防灾避险”与“自救互救”为核心的健康知识,前者包括风险识别、安全转移与避险决策,后者需重点培训心肺复苏、创伤包扎、安全淹溺救援等实操技能,并贯穿“先确保环境与自身安全,再科学施救”的根本原则。(推荐强度评分:4.80分)

3.2 水灾中的医疗救援 3.2.1 应急响应启动机制与指挥协调医疗机构应建立与气象、水利等部门联动的分级应急响应机制,依据水灾预警级别启动相应响应程序:蓝色预警时进入应急准备状态,做好人员、物资和设备检查;黄色预警时,应急指挥组开始运转,关键岗位人员待命;橙色预警时,应急队伍集结,做好人员调配和物资调度准备;红色预警时全面启动应急响应,医疗救援力量进入临战状态[18]。同时构建扁平化指挥体系,设立由院长或分管院长负责的应急指挥中心,下设医疗救治、后勤保障、信息管理、对外协调等专业小组[13],纳入政府统一指挥框架,建立与政府应急管理、消防救援、交通运输等部门的协同工作机制,实现统一指挥和资源整合。同时,建立专家咨询机制,为应急决策提供专业技术支持[19]。依照“初报-续报-终报”流程的信息报告制度,信息内容应涵盖伤员情况、资源消耗、救援进展和资源需求等核心要素,通过统一信息平台实现数据实时共享,为指挥决策提供支持[20]。建立统一的应急资源调度平台,根据灾情发展和医疗需求,建立快速资源调配机制,包括医护人员调配、医疗物资调度、床位资源统筹等。同时建立区域协作机制,实现医疗资源的合理流动和高效利用。

推荐意见5 医疗机构应建立与预警联动的分级应急响应机制,构建扁平高效的指挥体系,纳入政府统一指挥框架,并通过统一信息平台实现数据实时共享与资源统筹调度,确保医疗救援工作协同高效。(推荐强度评分:4.82分)

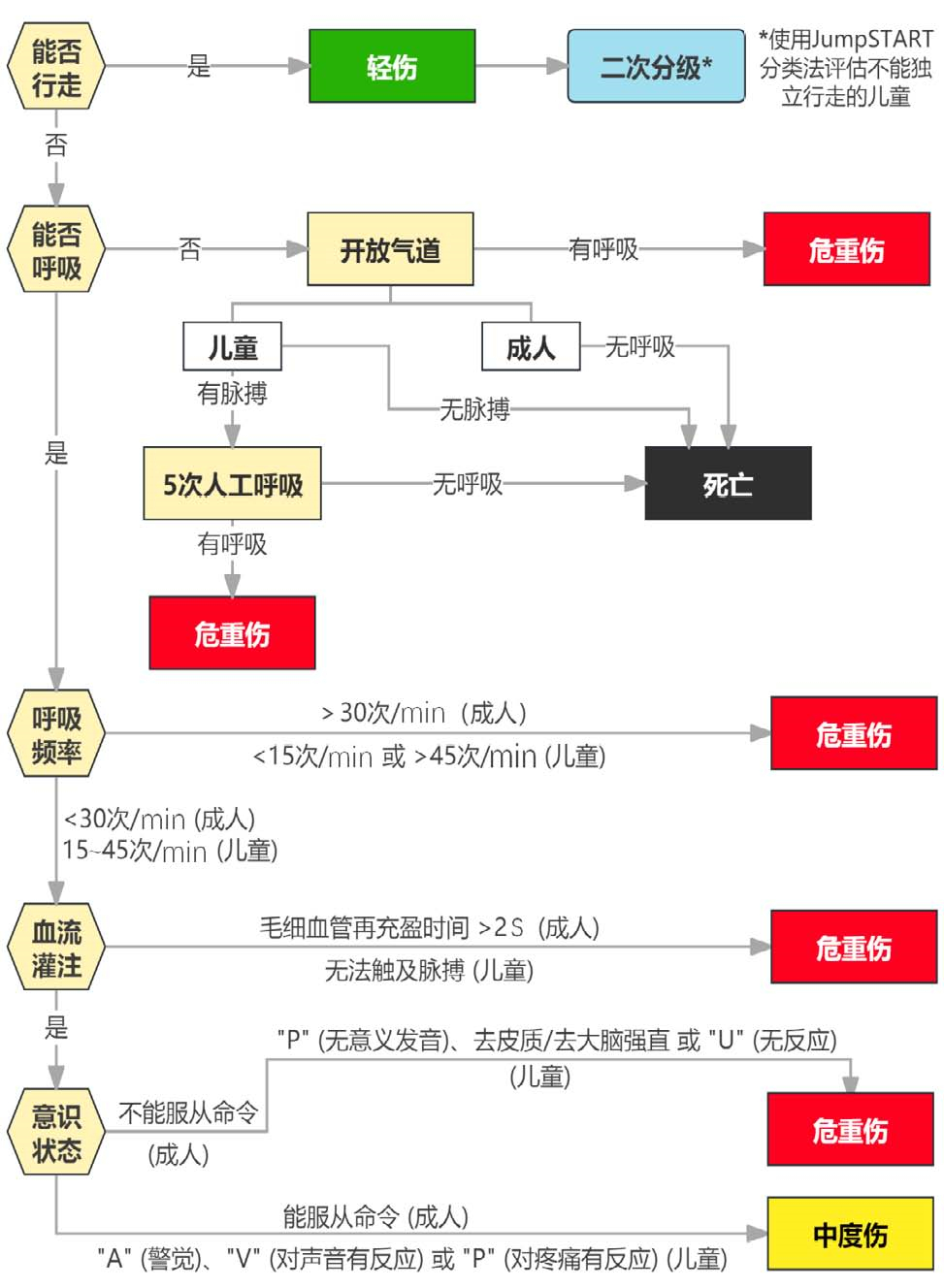

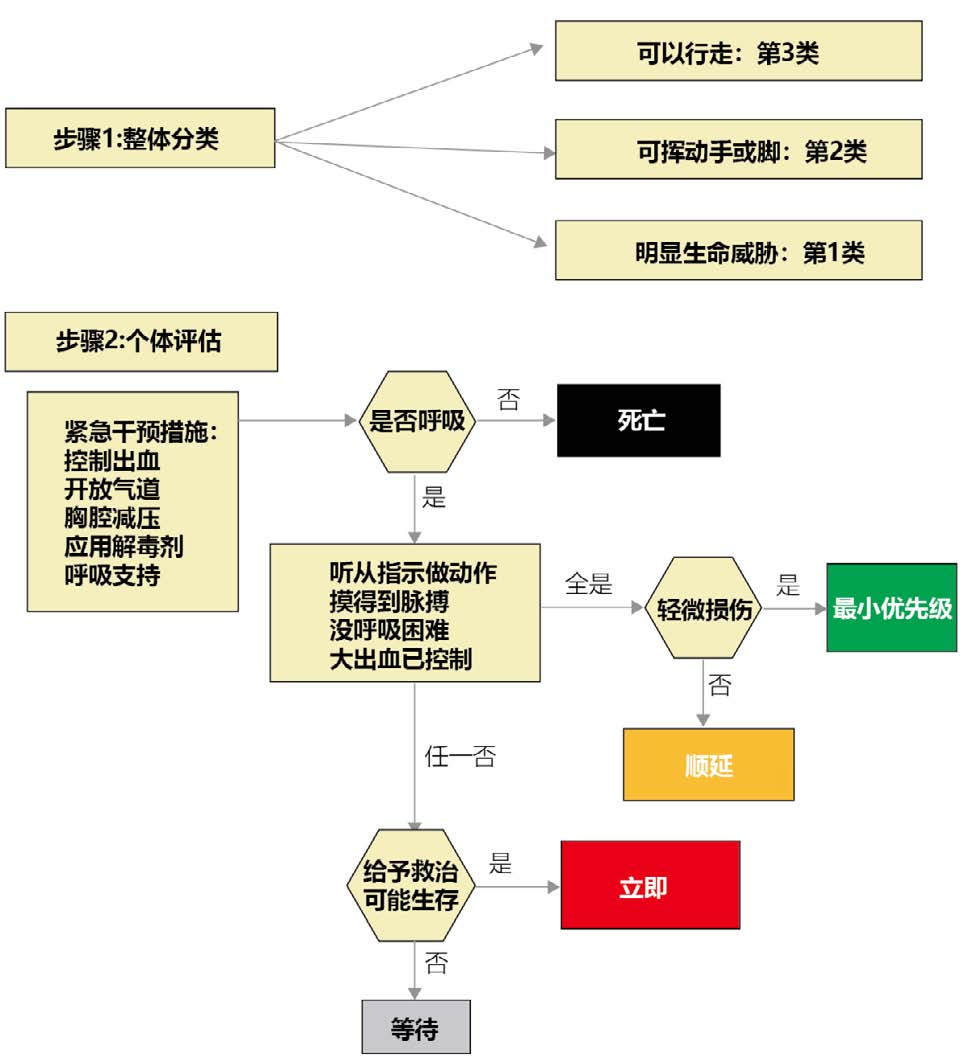

3.2.2 现场检伤分类在城市水灾的院前救援中,首要任务是确保伤员安全脱离灾害现场。医疗救援队伍应与消防、武警等专业搜救力量密切协作,优先对高危区域进行排查和施救。伤员脱离危险环境后,应立即在靠近灾区的安全区域或临时医疗点开展检伤分类,以实现有限医疗资源的最优配置[21]。考虑到受伤人群的多样性,检伤分类应依据伤势严重程度、生命体征及救治紧迫性,采用通用、简明且实用的方法。目前推荐使用SALT(sort, assess, life-saving interventions, treatment and/or transport)分类法[22](图 1),将伤员快速划分为五类:红色(急需救治的重伤员)、黄色(可延迟处理的中度伤员)、绿色(轻伤员)、灰色(存活希望渺茫的伤员)及黑色(已死亡伤员)。此外,简单检伤分类与快速治疗(simple triage and rapid treatment, START,适用于成人)或JumpSTART(适用于儿童)将伤员分为4类(图 2):红色(需要立即救治的重伤员)、黄色(可延迟治疗的中度伤员)、绿色(轻伤员)和黑色(无生存希望的伤员)[23-24]。分类工作应在靠近灾区的临时医疗点或安全区域内迅速完成[25]。急救人员应优先处理威胁生命的情况,如严重外伤、大出血或呼吸窘迫,紧急提供基础生命支持(如气道管理、止血、心肺复苏等)[26]。同时,现场的初步治疗应简洁高效,目的是维持伤员的生命体征并为转运争取时间[27]。

|

| 图 1 SALT检伤分类法 |

|

|

推荐意见6 现场救援应首先将伤员转移至安全区域,随后立即采用SALT检伤分类法或START/JumpSTART检伤分类法进行划分,并优先为红色标识的重伤员提供维持生命体征的基础急救,为后续转运争取时间。(推荐强度评分:4.76分)

3.2.3 安全转运与分流伤员转运须严格遵循检伤分类原则,优先安排需紧急医疗干预的重伤员[29]。为克服水灾导致的交通障碍,一方面启用冲锋舟、特种救护船应对水面转运;另一方面,可充分发挥低空空域(1 000 m以内,特殊场景可延伸至3 000 m)的救援优势,利用无人机进行灾情侦察与应急物资精准投送,并调度直升机执行危重伤员的快速转运与医疗队投送[30]。转运装备需依据伤员病情进行专业配置(清单见表 2)。临时救护站与疏散中心应选址于地势较高、医疗资源集中的安全区域,确保伤员接收与分流的有效性。转运全程须保持通信畅通,配备卫星电话或建立应急通信网络。同时,伤员数量、身份信息、伤情评估、初步诊断及已实施救治措施等关键信息应实时同步传递至接收方,确保救治连续性[31-33]。

| 类别 | 清单 |

| 设备 | 心电监护仪、除颤仪、简易呼吸气囊、喉镜、氧气瓶、负压吸痰器、可移动呼吸机、心电图机、血糖检测仪、听诊器、止血带、防水插排、救生圈和救生衣、救生绳索等 |

| 耗材 | 电极片、口咽通气道、气管插管包、中心静脉穿刺包、外固定夹板、导尿包、留置针及输液器、胃管、环甲膜切开导管、敷料及绷带、保温毯、加热袋、防水检伤分类卡、肛温温度计等 |

推荐意见7 应严格遵循检伤分类原则优先转运危重伤员,启用冲锋舟、直升机等专用交通工具克服交通障碍,并在转运全程保持通信畅通,实时同步传递伤员关键信息,确保救治连续性。(推荐强度评分:4.68分)

后方医疗点应依托医院急诊科建立,并按三区划分原则进行功能布局:红区(抢救监护区)、黄区(密切观察诊疗区)和绿区(轻伤员诊疗区)[34]。根据灾情等级,分层启动调用医院整体床位;急诊科可根据病患伤情种类和危重程度,划区管理,合理配置红区、黄区、绿区的比例,以有效应对大规模伤员集中涌入的挑战。医院需依据伤员分类和治疗优先级科学配置医疗资源,优先保障危重伤员获得及时救治。针对复杂伤情,应及时启动多学科联合会诊机制,确保综合救治效果[35]。同时,医院应做好持续接收伤员的应急准备,包括实施应急病房扩容和医疗物资动态补给[36]。

推荐意见8 建议医院急诊科按三区划分原则建立分区救治体系,根据灾情等级分层启动调用医院整体床位,合理配置红区、黄区、绿区的比例;同时通过多学科协作与动态物资补给,确保危重伤员优先救治及大规模伤员的集中收治能力。(推荐强度评分:4.60分)

此外,对因灾处于瘫痪状态的医疗机构或病区的患者进行院内、院际转运,转运分流方式可遵循以下原则:(1)对符合出院标准的患者立即办理出院手续;(2)对病情稳定、具备自主行动能力的患者安排大巴车集中转运;(3)对呼吸循环不稳定的重症患者需调度医疗救护车进行转运;(4)对依赖ECMO、呼吸机等生命支持设备的危重症患者,应使用装备完善的全地形越野救护车实施转运,对陆地交通完全中断的特殊情况,可启动直升机进行空中医疗转运[37]。转运过程需依据患者生命体征、呼吸循环支持需求等关键指标评估转运分级,配置相应等级的医护团队和装备,从而在恶劣环境下实现有限医疗资源的最大化利用[38-39]。

推荐意见9 建议对受灾瘫痪医疗机构患者实施分流转运,根据病情危重程度匹配大巴车、救护车、全地形越野救护车及直升机等转运工具,并按转运分级配置相应医护团队与装备,实现有限医疗资源的最优配置。(推荐强度评分:4.70分)

3.2.4 特殊人群救援考虑在水灾医疗救援中,孕妇、儿童、老年人、残疾人及慢性病患者等特殊人群因生理、认知或行动能力的特殊性,面临更高的健康风险[40],需制定并实施针对性的救援策略。

孕产妇救援:应设立独立的孕产妇救护区域,配备产科急诊设备、胎儿监护仪及新生儿复苏设备。对孕晚期孕妇优先安排转运,并确保接收医院具备产科救治能力。需特别关注孕妇的产兆识别及心理干预,预防早产和感染发生[41-42]。

儿童救援:配备儿科专用急救设备(包括不同型号的气管插管、药物剂量计算器)。注意儿童易发生低体温和脱水,转运途中应配备儿童保温毯和口服补液盐。对与家人失散的儿童,需建立专门的登记追踪机制并提供心理支持[43]。

老年人救援:重点评估慢性病控制情况,转运时应携带日常用药(如降压药、降糖药)及医疗记录。注意老年人对温度变化的敏感性,加强体温监测。对认知障碍患者,需安排专人看护并佩戴身份识别腕带[44-45]。

残障人士救援:根据残障类型配备相应辅助设备(如轮椅、助听器),听力障碍者应安排懂手语的救援人员。转运途中需固定好轮椅等辅助设备,视觉障碍者需有专人引导。救援人员应接受残障人士协助的专业培训[46-47]。

慢性病患者救援:建立慢性病患者优先通道,确保胰岛素、透析、吸氧等特殊治疗不中断。对需定期透析的患者,应协调接收医院的透析资源;对呼吸系统疾病患者,转运途中需确保供氧设备正常运行[48-49]。

所有特殊人群的救援都应遵循“整体转运”原则,尽可能让家庭成员同行,并提供持续的心理支持[50]。救援人员需接受特殊人群救护的专业培训,救援物资储备应包含特殊人群所需药品和设备,形成覆盖全流程的针对性救援体系。

推荐意见10 建议针对孕产妇、儿童、老年人等特殊人群制定差异化救援流程,配备专用设备并实施优先转运;同时加强救援人员专业培训,完善特殊群体药品设备储备,落实“整体转运”原则,构建全流程保障体系。(推荐强度评分:4.73分)

3.2.5 水灾常见伤病及措施水灾引发的伤害类型复杂多样,伤员在经过初步救治和转运之后,通常需要接受进一步的确定性治疗。医生需根据伤员具体伤情,制定个性化的治疗方案。此阶段的目标是通过专业医疗手段稳定伤员的生命体征,并根据需要进行药物治疗、手术或其他必要的医疗干预。常见的水灾相关疾病包括溺水、创伤、电击伤、失温及传染病等[51-52]。

溺水:对于溺水者,救援的首要步骤是清理口鼻内的泥沙或杂物等,确保气道畅通[53]。若溺水者无自主呼吸,应立即进行心肺复苏[54]。此外,溺水者常常会出现低体温,当体温低于30℃时,需要积极采取复温措施。在转运过程中,应当尽快脱去身上浸湿衣物,用干毛毯或棉被包裹保暖[55]。入院后,对于无自主呼吸的患者应立即气管插管,给予间歇正压给氧或呼气末正压给氧(positive end-expiratory pressure, PEEP),使塌陷的肺泡张开,防治肺水肿,同时保证肺内潴留的CO2能排出。机械通气初期,建议选择较高氧浓度,使血氧饱和度维持在92%~96%,这有利于提高溺水者的生存率[56]。对于无自主心律者,应继续胸外心脏按压,并实施气管插管或气管切开,进行机械辅助呼吸,同时监测心电、血压、呼吸和体温[54]。

外伤:对于创伤骨折患者,应尽快进行止痛、控制出血、固定骨折部位[36],以防止二次损伤(包括引发出血)[57-58]。入院后进行全面的体格检查、影像学检查等以明确骨折情况和评估全身状况。根据骨折的严重程度和类型,按需要进行内固定或外固定等手术治疗。由于水灾的特殊环境,对于创伤骨折患者要进行彻底的清创,并合理应用抗生素进行治疗,同时注射破伤风抗毒素[59-60]。康复治疗应早期介入,制定个性化康复计划,促进骨折愈合和功能恢复。

电击伤:对于电击伤患者,现场救援时,应立即切断电源,对无呼吸、脉搏的患者实施心肺复苏,并用无菌纱布覆盖烧伤部位。入院后,需及时进行创面消毒清创,注射破伤风抗毒素,建立补液通道,必要时给予深静脉置管术。维持循环血量并碱化尿液以预防急性肾衰竭[61]。同时,对患者进行心脏监测,并根据患者具体伤情进行手术干预或其他治疗。

失温:对于核心温度低于35℃的失温患者,在现场急救时,需轻柔处理患者,避免剧烈移动;将其移至温暖干燥的环境,脱去湿衣物并用干毯子保暖,重点保护颈部、胸部和腹股沟等核心部位;若患者无生命迹象,应立即进行心肺复苏[62]。入院后,轻度失温患者可通过被动复温,如覆盖热毯子和饮用温热液体来恢复体温;核心温度在32℃以下的中重度失温患者应及时进行主动复温,可在颈部、腋窝、腹股沟和胸背部放置保温袋加热,必要时可采用血液复温、温热静脉输液、气道复温或冲洗等方法[63]。在整个治疗过程中,要避免使用直接热源或按摩患者,以免引发心脏骤停或其他并发症。

浸渍性皮炎:手足长时间浸泡部位出现皮肤苍白、起皱、脱屑,伴瘙痒、灼痛,严重者出现糜烂、溃疡,可继发细菌感染。处置流程:及时脱离浸泡环境,保持患处清洁干燥。外用炉甘石洗剂止痒,糜烂处用3%硼酸溶液湿敷,继发感染时使用抗生素软膏。严重病例需口服抗组胺药和抗生素[64]。

推荐意见11 建议针对水灾常见伤病建立标准化救治流程,重点落实溺水患者的气道管理、阶梯式复温与呼吸支持,创伤患者的彻底清创、抗生素预防与破伤风免疫,电击伤患者的心电监护、液体复苏与肾保护,失温患者的分级复温措施,以及以及浸渍性皮炎的早期识别和处置,形成从现场到医院的连续性救治体系。(推荐强度评分:4.71分)

3.2.6 水灾常见传染病及处置流程水灾后由于水源污染、环境卫生恶化及人群聚集,极易引发传染病的暴发与流行。医疗机构需建立传染病早期识别与应急处置机制,重点防范钩端螺旋体病、霍乱、戊型肝炎、流行性出血热、浸渍性皮炎等水灾相关传染病[64-65]。

钩端螺旋体病 简称钩体病,早期典型临床表现为“三症状”(即寒热、酸痛、全身乏力)和“三体征”(即眼红、腿痛、淋巴结肿大)。根据临床表现,可分为流感伤寒型、肺出血及肺弥漫性出血型、黄疸出血型、肾型及脑膜脑炎型五个型别。轻症者类似流行性感冒,严重者可出现肺出血、黄疸、低血压、休克、肾功能衰竭,甚至可导致死亡[66-67]。处置流程:现场发现疑似病例应立即转运,避免疫水继续接触。入院后首选青霉素G治疗,青霉素过敏者可选用多西环素。对重型病例需加强监护,防治肝肾功能衰竭及肺弥漫性出血[68]。

霍乱 早期识别:突发剧烈腹泻,呈米泔水样便,量多且频繁,伴呕吐、迅速出现脱水体征(眼窝凹陷、声音嘶哑、皮肤弹性消失),严重者发生循环衰竭。处置流程:严格实施消化道隔离。立即建立静脉通道快速补液,首选541液(生理盐水550 mL+5%碳酸氢钠80 mL+10%葡萄糖360 mL+10%氯化钾10 mL),也可选林格液。同时采集粪便标本进行病原学检测,确诊后及时进行疫情报告。抗菌治疗药物包括氟喹诺酮类、四环素类和大环内酯类,首选口服给药,呕吐严重或无法口服的静脉给药[69]。

戊型肝炎 早期识别:乏力、纳差、恶心呕吐伴发热,随后出现尿黄、巩膜及皮肤黄染。孕妇感染后易重症化,病死率显著增高。处置流程:采取消化道隔离措施,重点进行保肝治疗,孕妇患者需加强监护。做好饮用水消毒和食品卫生管理,必要时对高危人群接种戊肝疫苗[70]。

流行性出血热 早期识别:典型表现为“三痛”(头痛、腰痛、眼眶痛)、“三红”(面、颈、胸部潮红),发热期后出现低血压休克和少尿,伴血小板进行性下降。处置流程:早发现、早休息、早治疗,就近救治。发病早期可选用利巴韦林抗病毒治疗;发热期以物理降温为主,慎用解热镇痛药;低血压期快速补充血容量;少尿期严格控制液体入量,必要时进行透析治疗[71]。

综合防控措施:建立症状监测系统,每日汇总报告发热、腹泻、出疹等症候群信息。保障安全饮用水供应,开展环境消杀和健康教育。对重点传染病储备足量诊断试剂、治疗药品和防护物资,确保及时发现、快速处置[73]。

推荐意见12 建立以发热、腹泻、出疹等症状监测为核心的传染病预警机制,重点加强钩端螺旋体病、霍乱、戊肝、流行性出血热等水灾相关传染病的防治,并配备快速诊断试剂、专用药品和防护物资,及时发现、及时上报、快速处置,预防传染病蔓延扩散。(推荐强度评分:4.69分)

3.2.7 水灾次生灾害防控城市水灾不仅是独立的气象灾害,更易引发一系列连锁性次生灾害,显著增加医疗救援的复杂性和危险性。医疗机构需建立系统性的次生灾害识别与防控体系,重点关注以下关键领域。

(1)化学性危害防控:洪水可能导致化工厂、危化品仓库等设施受损,引发有毒化学品泄漏。救援人员需掌握本地区危险化学品分布信息,配备相应的气体检测仪和防护装备。现场救援时应评估泄漏风险,对疑似污染区域设置警戒线,实施人员疏散。接触污染水体后应立即进行洗消,对出现中毒症状者按相应毒物中毒救治方案处理[74]。

(2)生物性危害防控:除自然疫源性疾病外,需特别关注灾后媒介生物(蚊、蝇、鼠类)大量滋生导致的虫媒传染病风险上升,如登革热、流行性乙型脑炎等。同时需警惕医疗废物处置设施受损导致的生物危害。洪水可能冲毁医疗废物暂存点,造成病原体扩散。应建立病媒生物监测与控制系统,及时开展环境清理和消杀工作,对受污染的医疗废物进行集中消毒和规范处置[75]。

(3)物理性危害防控:建筑物经洪水浸泡后结构稳定性下降,存在坍塌风险。救援人员进入受损建筑前需进行安全评估,配备安全防护装备。同时,灾后电气设备易发生漏电,需切断低洼地区电源,使用绝缘装备实施救援[75]。

(4)环境性危害防控:灾后需重点防控密闭空间有害气体中毒及高温中暑风险。在密闭或通风不良环境中使用燃油发电设备进行发电作业,易导致进入该环境中的人员出现一氧化碳中毒,而地下空间淹没后污水发酵可能产生硫化氢、甲烷等有毒气体。救援人员进入相关区域前需强制通风,使用复合式气体检测仪监测,并佩戴正压式空气呼吸器[76]。同时,高温高湿环境下救援人员及受灾群众易发生热射病,应在避难场所设立阴凉休息区,保障饮用水和电解质补给,科学安排作业时间。

(5)放射性危害防控:对医疗机构放射科、科研实验室等涉及放射性物质的场所,应提前制定防水加固方案。一旦发生放射源泄漏,立即启动应急预案,划定警戒区域,疏散人员,并联系专业机构处置[77]。

综合防控措施:建立多部门协同的次生灾害风险评估与预警机制,制定针对不同次生灾害的专项应急预案,加强救援人员识别和应对次生灾害的专业培训,配备必要的防护和处置装备,形成全方位的次生灾害防控体系[78]。

推荐意见13 应建立覆盖化学、生物、物理、环境和放射性危害的次生灾害综合防控体系,强化危险源识别与专业处置能力。重点做好危险化学品泄漏管控、病媒生物防治、建筑安全评估、有害气体检测和高温中暑预防,通过多部门协同机制实现全流程风险管理。(推荐强度评分:4.71分)

3.3 水灾后恢复与善后 3.3.1 心理支持与早期康复心理卫生健康是灾难应急反应体系的重要组成部分,赵国秋等[79]对汶川地震后急性应激障碍(acute stress reaction, ASD)的发生率的研究显示,某县灾区群众的ASD发生率为12.59%。一项针对2021年郑州“7·20”特大暴雨灾害后的横断面调查结果显示,572名居民中有27.4%的居民压力得分为重度。这些数据表明,城市水灾对居民的心理健康造成了巨大冲击,尤其那些被困、经历或目睹他人遇险或痛苦的居民,以及经历或目睹公交、地铁等公共设施损坏的居民,其抑郁、焦虑和压力得分更高[80]。水灾期间,许多伤员会经历惊恐、失去亲人、财产损失等创伤性事件,这些经历可导致创伤后应激障碍(post-traumatic stress disorder, PTSD)、焦虑症、抑郁症等心理问题[81]。因此,心理治疗是灾后医疗救助中不可或缺的重要环节[82]。

组建由精神科医师、心理治疗师/咨询师、社会工作者及基层工作人员共同构成的专业心理救援队伍,队伍需根据干预对象的特点与需求进行明确分工,以确保心理援助工作的系统性与有效性。在干预策略上,灾后早期应聚焦于危机干预,旨在为患者、救援人员及医护人员等提供即时情绪支持,缓解其恐惧、焦虑等急性应激反应,其中,儿童、老年人等脆弱群体应被视为重点干预对象[83-84]。随后,工作重点应转向通过建立安全环境与社会支持网络,促进其与家人、社区的联结,以巩固心理韧性。此外,心理救援不应止于短期干预,还需建立长期跟踪与辅导机制,以预防创伤后应激障碍等深层次心理问题的发生[85]。

推荐意见14 组建由精神、心理、社工等人员构成的专业心理救援队伍,对受灾人群实施分级干预:早期聚焦脆弱群体的心理危机干预,中期着力重建社会支持网络,长期建立跟踪机制以预防创伤后应激障碍等深层次问题。(推荐强度评分:4.77分)

城市水灾伤员的早期康复干预是最大限度恢复其生理功能、提升生活质量并降低致残风险的关键环节[86]。在生命体征稳定后,应系统性地开展以物理治疗与职业治疗为主导的综合性康复计划。物理治疗主要针对骨折、关节损伤等功能受限患者,通过肌力训练、关节活动度练习等方法促进运动功能恢复[87-88];职业治疗则着重重建伤员的日常活动能力与职业功能,帮助其重返社会。为实现康复服务的连续性,需推动医疗机构与社区资源协作,通过设立社区康复中心或实施家庭康复计划,确保伤员在出院后仍能获得持续、专业的康复支持。早期、规范且完整的康复介入,对于改善预后、减轻长期残疾负担具有至关重要的意义。

推荐意见15 应建立水灾伤员的早期康复介入机制,在院内即开展以物理治疗和职业治疗为主的综合性康复,并衔接社区与家庭康复服务,形成连续性的康复体系,以最大程度恢复功能并降低致残风险。(推荐强度评分:4.58分)

3.3.2 医疗秩序恢复医疗秩序的恢复关系到日常诊疗服务的延续性,更直接影响到灾后公共卫生安全的稳定性[89-90]。为实现这一目标,需系统性地推进以下核心工作。

设施检修与安全评估:组织由基建、设备、感控等多部门专业人员构成的评估小组,对建筑结构(特别是地下室、墙体、供电房)、供水系统、供电系统、医疗气体系统及信息化系统进行受损程度分级。优先抢修急诊科、手术室、ICU、产房、血透室等生命支持部门,对浸水医疗设备及时进行专业检修、校准或更换,杜绝设备“带病运行”。在恢复供电的同时,需确保备用发电系统处于热备状态,并建立医疗设备分级重启方案,以保障医疗安全,防止次生灾害的发生[91]。

人力资源科学调配与支持:实施科学的人力资源调配策略,建立“应急梯队”机制,合理轮换前置救援中疲劳的一线人员,补充二线及休整人员至关键岗位,确保门诊、急诊等服务不间断。同时,应高度重视医护人员的心理健康,为其提供必要的心理支持和休息保障,避免过劳工作,维持核心医疗团队的稳定性和战斗力[14]。

患者分级收治与流程优化:医院需迅速从应急模式切换至“平急结合”的诊疗状态,建立高效的患者收治分流流程。一方面,开辟绿色通道,优先收治因水灾直接导致的伤员(如溺水、外伤、感染患者);另一方面,需兼顾大量因灾中断治疗的慢性病患者的就医需求,防止其病情恶化。通过加强门诊号源管理、延长服务时间、推广线上咨询等方式,有效疏导积压的就医人群,确保患者都能得到及时、有序的医疗服务[92]。

舆情监测与风险沟通:灾后往往是舆情高发期,不实信息容易引发公众恐慌。医疗卫生机构应主动建立或配合政府的舆情监测机制,指定专门部门或人员,及时收集和分析与医疗服务和公共卫生相关的网络及社区舆情。对于不实信息和公众关切,应通过官方渠道(如官网、公众号、新闻发布会)进行迅速、客观、专业的回应,有效平息谣言,稳定社会情绪,重建公众对医疗系统的信任[18, 93]。

推荐意见16 灾后应系统推进医疗秩序恢复,优先完成关键设施检修与安全评估,科学调配人力资源保障服务连续性;同时优化患者分级收治流程,并加强舆情监测与风险沟通,以重建公众信任。(推荐强度评分:4.70分)

3.3.3 公共卫生应对城市水灾后,公共卫生面临多重即时与继发威胁的严峻挑战。积水可造成饮用水源污染,大幅增加霍乱、痢疾、肝炎等水媒传染病的暴发风险[80],同时破损皮肤接触污水也可引发继发细菌等病原体感染。为有效应对,必须在灾后初期(尤其是72 h内)快速启动精准的公共卫生风险评估[20]。例如,西班牙瓦伦西亚在2024年特大洪灾后,采用“全健康(One Health)”框架(即统筹考虑人类、动物和环境健康的跨学科协作方法)进行环境采样,发现淤泥中的病原体(如诺如病毒、耐药菌)载量远高于水体,这为确定防疫重点提供了关键依据[94]。联合国难民署(UNHCR)建议,在紧急情况下,应由经验丰富的水卫专业人员协调,在灾后3 d内完成快速需求评估,内容应涵盖可用水源、环境卫生条件、当地个人卫生习惯以及特定人群的脆弱性等[95]。此外,技术创新如高分遥感影像,能快速提取淹没范围与受灾建筑,为客观估算消杀物资需求提供空间决策支持[96]。

基于风险评估,应采取分级、精准的应对措施。①首要措施是确保饮用水安全与环境卫生,包括推广净水技术、提供消毒剂、加速修复废水处理设施[81],并优先对厕所、垃圾站、化工厂、污水排放口等高风险区域进行清污与消毒,同时避免无指征的过度消毒;工作人员要了解各种消毒剂的使用方法及注意事项,尽可能选择消毒效果可靠,简便易行,对人畜安全、对环境友好的消毒方法,并正确实施消毒措施[97]。②核心措施是强化疾病监测与主动免疫,需立即加强对肠道传染病的监测,并快速为易感人群接种甲肝、破伤风等疫苗。③贯穿性措施是持续的健康教育,应通过多种渠道向公众、救援人员及患者普及饮用水安全、个人卫生及食品安全知识[98]。从长远看,改善城市排水与环境卫生基础设施是构建韧性的根本。

推荐意见17 灾后应在72 h内启动公共卫生风险评估及精准应对,优先确保饮用水安全并对厕所、垃圾站等高风险区域进行清污消毒,同时强化传染病监测、高危人群疫苗接种及持续的公众健康宣教。(推荐强度评分:4.83分)

4 水灾应急能力提升路径 4.1 救援复盘“标准化”建立标准化的救援复盘机制是提升水灾应急医学救援能力的关键环节,应构建包含事前准备、事中实施和事后应用的完整流程:在应急响应结束后24 h内启动复盘并组建多学科复盘小组,采用“情景还原-过程分析-成效评估-问题识别”的四步分析法系统梳理救援全过程,重点评估响应时效性、资源配置合理性、指挥协调效能和医疗救治质量等关键维度[99],并在15个工作日内形成标准化复盘报告;同时建立改进措施闭环管理机制,将复盘成果在3个月内通过演练验证并更新至应急预案,推动水灾医学救援从经验型向科学化、规范化方向发展[100]。

推荐意见18 建议建立标准化的救援复盘流程,在应急响应结束后24 h内启动并采用四步分析法完成系统评估,15个工作日内形成改进方案,3个月内通过演练验证并更新至应急预案,实现应急能力的持续提升。(推荐强度评分:4.69分)

4.2 基建升级“韧性化”为提升医疗机构在水灾中的应对能力,新建与既有医院均应系统强化防汛设施,构建“韧性化”基建体系。新建医院在选址上应优先考虑地势较高、排水条件良好的区域,并将急诊、住院、医技等关键科室布局于院内不易受淹的楼层或位置。排水系统应按抵御极端天气标准设计,可结合蓄水池、渗透塘等雨水调蓄设施,增强整体防汛能力[101]。对既有医院,应全面排查并疏通排水管网,重点加强地下室等低洼区域的防汛能力,配备可靠的挡水设施(如可升降防洪板)与高效抽排水设备。此外,所有医院均须配置完善的应急发电、照明系统,并建立常态化的防汛物资储备,确保在汛期能够持续运转、有效响应。

推荐意见19 新建医院应从选址与设计源头融入防洪防灾理念,关键科室应避开低洼区域;既有医院则应重点改造排水系统与地下空间,并配备可升降挡水设施与应急设备,以系统提升防汛能力。(推荐强度评分:4.80分)

4.3 灾情监测“智能化”构建智能化的水灾监测体系是现代防灾减灾的发展趋势。其核心在于整合气象、水利、地质等多部门资源,通过卫星遥感、物联网传感器等技术构建“空-天-地-人-网”一体化监测网络,实现对自然灾害风险的实时感知。在此基础上,应用AI与大数据技术研发灾害评估模型,显著提升预警精准度与时效性。在国际上,日本是易受洪涝灾害影响的国家之一,其在《东京防灾规划2021》中着重强调了数字化转型在防灾救灾中的关键作用,指出通过人工智能、物联网、大数据等技术的应用,能够有效优化灾前准备工作,提升灾时应急响应效率,并促进灾后恢复重建。例如,在数字城市建设中,人工智能可快速评估灾后道路与建筑损毁情况,辅助规划医疗救援路径,从而增强整体抗灾能力。国内以华为盘古气象大模型为例,该模型实现了全球天气要素的秒级预测,将台风路径预测时间从小时级缩短至秒级,暴雨预警提前量从3 h提升至24 h,展现了先进技术在灾害预警中的突破性进展。建议在水灾频发的重点城市先行建设水灾医学救援信息化平台,以实现多灾种预警和超阈值告警,与应急资源管理系统高效联动,为防灾决策提供强有力的技术支撑[102]。

推荐意见20 建议在水灾频发的重点城市先行建设多部门协同的智能化“空—天—地—人—网”一体化水灾监测体系,深度融合卫星遥感、物联网与AI等先进技术,构建精准高效的预警模型,并实现预警信息与应急资源调度的智能联动,与气象、水文相关部门密切协同,实时预警。(推荐强度评分:4.69分)

4.4 应急模式“信息化”构建以信息技术为支撑的应急救援新模式,是突破传统救援瓶颈、提升水灾医学救援效能的关键路径。该模式的核心在于建立统一信息平台,打通现场急救、途中转运与院内救治之间的信息壁垒。在技术实现层面,应采用健康水平七(health level seven, HL7)、快速医疗保健互操作性资源(fast healthcare interoperability resources, FHIR)等国际通用医疗数据标准,确保不同系统间的数据接口标准化与兼容性。同时遵循《中华人民共和国个人信息保护法》和医疗数据安全规范[103],通过数据脱敏、加密传输和分级授权等机制,在保障信息共享的同时确保患者隐私安全。

在救援现场,借助5G通信、物联网设备实现生命体征数据与电子伤票的实时回传。为应对极端灾害条件下的通信中断,系统需建立“空—天—地”一体化通信保障体系,配备卫星通信终端、无人机中继基站等备用通信手段。2021年郑州“7·20”特大暴雨救援中,“翼龙”-2H无人机通过空中组网技术恢复公网通信的实践,验证了这一体系的有效性[104]。同时,关键节点应配备不间断电源(uninterruptible power supply, UPS)和应急发电设备,确保在断电情况下核心系统持续运行不少于8 h。

转运途中,通过车载智能终端与定位系统保持与指挥中心及接收医院的动态联络,系统应支持离线数据同步功能,在网络中断时自动缓存数据,待网络恢复后即时上传。院内则通过急诊预通知系统,实现急救、放射、检验、手术室等多部门同步联动,形成完整的救援信息闭环[105]。

推荐意见21 建议建立基于国际数据标准(HL7/FHIR)的统一信息平台,确保系统兼容性与隐私保护;同时部署“空—天—地”一体化通信网络并配备不间断电源,保障极端灾害下的信息持续传输与系统稳定运行。(推荐强度评分:4.58分)

本专家共识系统梳理了城市水灾紧急医学救援的关键环节与推荐意见,涵盖了灾前预防、灾中救援与灾后恢复的全流程,为我国城市水灾医学救援提供了科学、实用的指导框架。然而,共识仍存在一定局限性,例如部分推荐意见基于有限的研究证据,缺乏大规模实证数据支持;在跨区域协同、特殊人群精准救援、智慧化平台落地应用等方面仍有待细化与深化。未来应致力于构建城市水灾灾前—灾中—灾后全流程灾害医学救援组织,做好长期和应急医学支持体系,做好重特大灾害区域协调和联动模式。为此,需持续推动救援体系的标准化、韧性化、智能化与信息化建设,加强多部门、多学科协作,依托人工智能、5G、物联网等新技术,构建“平战结合、精准高效、全域覆盖”的现代化水灾医学救援体系,以应对日益频发、复杂的极端气候挑战,切实保障人民生命健康与城市安全运行。

执笔人: 高艳霞(郑州大学第一附属医院)袁丁(郑州大学第一附属医院)张岩(郑州大学第一附属医院)蒋品品(郑州大学第一附属医院)侯林林(郑州大学第一附属医院)

共识指导专家组:

刘中民(上海市东方医院/同济大学附属东方医院/同济大学灾难医学工程研究院)侯世科(天津大学应急医学研究院)樊毫军(天津大学应急医学研究院)孙同文(郑州大学第一附属医院)陈锋(福建省立医院)张连阳(陆军军医大学陆军特色医学中心)周飞虎(中国人民解放军总医院)曹钰(四川大学华西医院)王立祥(武警总医院)田军章(广东省第二人民医院)陈建荣(江苏省南通市第一人民医院)

参与共识制定专家(按姓名汉语拼音为序):

白祥军(华中科技大学同济医学院附属同济医院) 蔡文伟(浙江省人民医院) 曹钰(四川大学华西医院) 陈纯波(深圳市人民医院) 陈尔真(上海交通大学附属瑞金医院) 陈锋(福建省立医院) 陈建荣(江苏省南通市第一人民医院) 陈康(四川省人民医院) 陈耀武(丽江市人民医院)陈元清(青海省人民医院) 崔明武(唐山市第二医院) 邓进(贵州医科大学附属医院) 樊毫军(天津大学应急医学研究院) 郭琳(郑州市第七人民医院) 高艳霞(郑州大学第一附属医院) 龚峥(福州大学附属省立医院) 管军(青岛市市立医院) 韩宁(上海市东方医院) 何春来(北京市健宫医院) 何锦(甘肃省人民医院) 何小军(浙江大学医学院附属第二医院) 侯林林(郑州大学第一附属医院) 侯世科(天津大学应急医学研究院) 胡培阳(浙江天台县人民医院) 胡群芳[上海防灾救灾研究所(同济大学)] 黄国鑫(上海市东方医院) 季晟超(上海市东方医院) 贾群林(中国地震应急搜救中心培训部) 菅向东(山东大学齐鲁医院) 姜成华(同济大学医学院) 姜笃银(山东大学齐鲁第二医院) 靳衡(天津医科大学总医院) 井玲(哈尔滨医科大学附属一院) 兰超(郑州大学第一附属医院) 郎良军(宁波大学附属阳明医院) 李百强(中国人民解放军东部战区总医院) 李博(郑州大学第一附属医院) 李辉(新疆生产建设兵团总医院/石河子大学医学院第二附属医院) 李钦传(上海市东方医院/同济大学附属东方医院) 李阳(陆军军医大学大坪医院) 刘吉祥(邯郸市第一医院) 刘继海(中国医学科学院北京协和医院) 刘亚华(中国人民解放军总医院第三医学中心) 刘中民(上海市东方医院/同济大学附属东方医院/同济大学灾难医学工程研究院) 马青变(北京大学第三医院) 马剡芳(首都医科大学附属北京世纪坛医院) 孟馥(上海市东方医院/同济大学附属东方医院) 米玉红(首都医科大学附属北京安贞医院) 欧阳艳红(海南省人民医院) 潘险峰(中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院) 钱欣(福建省立医院) 秦海东(南京市第一医院) 施辉(徐州医科大学附属连云港医院/连云港市第一人民医院) 史宇(中国人民解放军总医院) 孙同文(郑州大学第一附属医院) 孙晓凡(上海交通大学医学院附属仁济医院) 唐时元(四川大学华西医院) 唐子人(首都医科大学附属北京朝阳医院) 田军章(广东省第二人民医院) 童培建(浙江中医药大学附属第一医院)屠一鸣(上海市东方医院/同济大学附属东方医院) 王华新(福建省人民医院) 王惠英(复旦大学附属华山医院) 王立祥(中国人民解放军总医院第三医学中心) 王美堂(海军军医大学第一附属医院/上海长海医院) 汪茜(解放军总医院第三医学中心) 吴静(湘雅医院) 谢尔凡(苏州明基医院)徐永胜(内蒙古自治区人民医院) 闫柏刚(重庆医科大学附属第三医院) 闫新明(山西白求恩医院) 杨小锋(浙江大学医学院附属第一医院) 尹永杰(吉林大学第二医院) 于光彩(山东大学齐鲁医院) 余涛(中山大学孙逸仙纪念医院) 袁丁(郑州大学第一附属医院) 袁志(空军军医大学第一附属医院) 张泓(安徽医科大学第一附属医院) 张劲松(南京医科大学第一附属医院/江苏省人民医院) 张连阳(陆军军医大学陆军特色医学中心) 张玲(宁夏回族自治区人民医院) 张斯龙(浙江大学医学院附属第二医院) 张维新(江西省人民医院) 张岩(郑州大学第一附属医院) 张志锋(上海市医疗急救中心) 赵会民(广西医科大学第二附属医院) 赵黎明(上海市东方医院/同济大学附属东方医院) 周丹(上海交通大学医学院) 周飞虎(中国人民解放军总医院)周建大(中南大学湘雅三医院)朱保锋(南通市第一人民医院)朱继红(北京大学人民医院)邹圣强(江苏大学附属镇江三院)

指南共识注册编号:PREPARE-2025CN1120

利益冲突:所有作者声明无利益冲突

| [1] | Union Civil Protection Knowledge Network. Climate change 2023: synthesis report. Contribution of working groups Ⅰ, Ⅱ and Ⅲ to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[EB/OL]. (2024-09-24)[2025-10-13]. https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/media/climate-change-2023-synthesis-report-contribution-working-groups-i-ii-and-iii-sixth. |

| [2] | 佚名. 应急管理部发布2022年全国自然灾害基本情况[J]. 防灾博览, 2023(1): 26-27. DOI:10.3969/j.issn.1671-6310.2023.01.005 |

| [3] | 章卫军, 廖青桃, 杨森, 等. 从郑州"2021.7.20" 水灾模型推演看城市洪涝风险管理[J]. 中国防汛抗旱, 2021, 31(9): 1-4. DOI:10.16867/j.issn.1673-9264.2021251 |

| [4] | 郭在强, 刘悦欣, 纪颖, 等. 基于Delphi法构建全区域视角下以突发公共卫生战备医院为核心的传染病防控体系专家共识[J]. 中国社区医师, 2024, 40(32): 161-166. |

| [5] | Saurav K, Shrestha S, Ninsawat S, et al. Predicting flood events in Kathmandu Metropolitan City under climate change and urbanisation[J]. J Environ Manag, 2021, 281: 111894. DOI:10.1016/j.jenvman.2020.111894 |

| [6] | Rosenzweig B, Montalto FA, Orton P, et al. NPCC4: Climate change and New York City's flood risk[J]. Ann N Y Acad Sci, 2024, 1539(1): 127-184. DOI:10.1111/nyas.15175 |

| [7] | Lu XH, Chan FKS, Chen WQ, et al. An overview of flood-induced transport disruptions on urban streets and roads in Chinese megacities: Lessons and future agendas[J]. J Environ Manage, 2022, 321: 115991. DOI:10.1016/j.jenvman.2022.115991 |

| [8] | Smith A, Martin D, Cockings S. Spatio-temporal population modelling for enhanced assessment of urban exposure to flood risk[J]. Appl Spatial Anal Policy, 2016, 9(2): 145-163. DOI:10.1007/s12061-014-9110-6 |

| [9] | 张辰, 李春鞠, 陈嫣. 《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)十问十答[J]. 给水排水, 2022, 58(1): 13-18. DOI:10.13789/j.cnki.wwe1964.2022.01.002 |

| [10] | 中华人民共和国住房和城乡建设部. 城镇内涝防治技术规范: GB 51222—2017[S]. 北京: 中国计划出版社, 2017. |

| [11] | 王浩, 杜伟, 刘家宏, 等. 基于知识图谱的城市洪涝灾害链推演及时空特性解析[J]. 水科学进展, 2024, 35(2): 185-196. DOI:10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.001 |

| [12] | 范璐敏, 朱人杰, 左星华, 等. 浅析医院应急管理基本流程[J]. 现代医院, 2020, 20(3): 414-416. DOI:10.3969/j.issn.1671-332X.2020.03.031 |

| [13] | Wu ZN, Shen YX, Wang HL, et al. Quantitative assessment of urban flood disaster vulnerability based on text data: case study in Zhengzhou[J]. Water Supply, 2020, 20(2): 408-415. DOI:10.2166/ws.2019.171 |

| [14] | 顾维波, 王汉文, 王颖, 等. 城市水灾事件下医疗机构应急管理探析[J]. 现代医院, 2021, 21(11): 1641-1643. DOI:10.3969/j.issn.1671-332X.2021.11.001 |

| [15] | 肖启强, 鲁超, 王雪琴, 等. 大型医院暴雨洪涝灾害脆弱性分析与风险防控策略[J]. 南京医科大学学报(社会科学版), 2021, 21(6): 589-594. DOI:10.7655/NYDXBSS20210613 |

| [16] | 国家疾病预防控制局. 洪水来临时的自我保护指南[EB/OL]. (2024-07-12)[2025-10-13]. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100040/common/content/content_1811644522603327488.html. |

| [17] | 国家减灾委员会办公室. 避灾自救手册: 水灾[M]. 北京: 中国社会出版社, 2005: 90. |

| [18] | 国务院. 国务院办公厅关于印发《国家自然灾害救助应急预案》的通知(国办函[2024]11号)[EB/OL]. (2024-01-20)[2025-10-13]. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11186/202402/content_6934543.html. |

| [19] | 国家卫生健康委员会. 关于印发《突发事件医疗应急工作管理办法(试行)》的通知(国卫医急发〔2023〕37号)[EB/OL]. (2023-12-08)[2025-10-13]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6919826.htm. |

| [20] | 中国疾病预防控制中心. 自然灾害卫生应急工作指南(2020版)[EB/OL]. (2021-09-16)[2025-10-13]. https://www.chinacdc.cn/jkyj/tfggws/zt/dzjz/jswj/202408/t20240828_296083.html. |

| [21] | Spöttl P, Ziegler A. Triage: prioritization of injured after a major accident or mass casualty incident[J]. Med Klin Intensivmed Notfmed, 2015, 110(1): 9-14. DOI:10.1007/s00063-014-0410-z |

| [22] | 谢勇, 席茜, 白艳, 等. SALT与START/jumpSTART分类法对群体伤患者检伤分类的一致性分析[J/OL]. 灾害医学与救援(电子版), 2013, 2(2): 80-82. |

| [23] | Lin YK, Chen KC, Wang JH, et al. Simple triage and rapid treatment protocol for emergency department mass casualty incident victim triage[J]. Am J Emerg Med, 2022, 53: 99-103. DOI:10.1016/j.ajem.2021.12.037 |

| [24] | Lin YK, Niu KY, Seak CJ, et al. Comparison between simple triage and rapid treatment and Taiwan Triage and Acuity Scale for the emergency department triage of victims following an earthquake-related mass casualty incident: a retrospective cohort study[J]. World J Emerg Surg, 2020, 15(1): 20. DOI:10.1186/s13017-020-00296-2 |

| [25] | 王东明, 郑静晨, 李向晖. 灾害医学救援中的检伤分类[J]. 中华灾害救援医学, 2014, 2(4): 186-190. DOI:10.13919/j.issn.2095-6274.2014.04.017 |

| [26] | 赵晓东, 马俊勋. 地震灾害早期现场救治及其对伤员预后的影响[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2008, 3(10): 580-582. DOI:10.3969/j.issn.1673-6966.2008.10.002 |

| [27] | Aydin S, Overwater E, Saltzherr TP, et al. The association of mobile medical team involvement on on-scene times and mortality in trauma patients[J]. J Trauma, 2010, 69(3): 589-594;discussion594. DOI:10.1097/TA.0b013e3181e74858 |

| [28] | Cross KP, Cicero MX. Head-to-head comparison of disaster triage methods in pediatric, adult, and geriatric patients[J]. Ann Emerg Med, 2013, 61(6): 668-676.e7. DOI:10.1016/j.annemergmed.2012.12.023 |

| [29] | Shen J, Kang JX, Shi YK, et al. Lessons learned from the Wenchuan earthquake[J]. J Evid Based Med, 2012, 5(2): 75-88. DOI:10.1111/j.1756-5391.2012.01176.x |

| [30] | Schneider AM, Ewing JA, Cull JD. Helicopter transport of trauma patients improves survival irrespective of transport time[J]. Am Surg, 2021, 87(4): 538-542. DOI:10.1177/0003134820943564 |

| [31] | 练亚鹏, 龚海军, 岳志泉, 等. 甘肃积石山县地震伤员紧急医疗后送转运89例分析[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2024, 19(7): 863-866. DOI:10.3969/j.issn.1673-6966.2024.07.005 |

| [32] | 兰旭红, 郭龙飞, 张志刚, 等. 地震伤员就地救治及批量转运的护理管理[J]. 中华急危重症护理杂志, 2024, 5(7): 599-603. DOI:10.3761/j.issn.2096-7446.2024.07.004 |

| [33] | 李奇林, 蔡学全, 周瑛, 等. 水灾医疗应急救援的组织和程序探讨[C]//中国中西医结合学会灾害医学专业委员会成立大会暨第三届灾害医学学术会议学术论文集. 北京, 2006: 73-81. |

| [34] | 郑治锦, 张莉, 程金方. 2020年版急诊预检分诊标准(成人)在急诊风险管理中的应用[J]. 齐鲁护理杂志, 2022, 28(11): 156-159. |

| [35] | Özdemir G, Karlıdağ T, Bingöl O, et al. Systematic triage and treatment of earthquake victims: Our experience in a tertiary hospital after the 2023 Kahramanmaras earthquake[J]. Jt Dis Relat Surg, 2023, 34(2): 480-487. DOI:10.52312/jdrs.2023.1102 |

| [36] | Baxter PJ, Jenkins S, Seswandhana R, et al. Human survival in volcanic eruptions: thermal injuries in pyroclastic surges, their causes, prognosis and emergency management[J]. Burns, 2017, 43(5): 1051-1069. DOI:10.1016/j.burns.2017.01.025 |

| [37] | 郝义彬, 张思森, 岳茂兴, 等. 突发洪涝灾害急诊急救转运处置与过程管理专家共识(2021)[J]. 中华卫生应急电子杂志, 2021, 7(4): 193-198. DOI:10.3877/cma.j.issn.2095-9133.2021.04.001 |

| [38] | 急诊危重症患者院内转运共识专家组. 急诊危重症患者院内转运共识——标准化分级转运方案[J]. 中华急诊医学杂志, 2017, 26(5): 512-516. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2017.05.006 |

| [39] | 危重症患者院际转运专家共识组, 国家急诊专业质控中心. 危重症患者院际转运专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(1): 17-23. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.01.005 |

| [40] | World Health Organization. Health emergency and disaster risk management framework[EB/OL]. (2019-07-30)[2025-10-31]. https://www.who.int/publications/i/item/health-emergency-and-disaster-risk-management-framework. |

| [41] | Chi PC, Urdal H, Umeora OUJU, et al. Improving maternal, newborn and women's reproductive health in crisis settings[J/OL]. Cochrane Database Syst Rev, 2018: CD011829. DOI: 10.1002/14651858.cd011829. |

| [42] | Callaghan WM, Rasmussen SA, Jamieson DJ, et al. Health concerns of women and infants in times of natural disasters: lessons learned from Hurricane Katrina[J]. Matern Child Health J, 2007, 11(4): 307-311. DOI:10.1007/s10995-007-0177-4 |

| [43] | 封志纯, 许煊, 刘春峰. 灾害儿童救援医学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017: 474. |

| [44] | 廖先珍, 严平, 周红丽, 等. 老年人备灾现状及应对策略的研究进展[J]. 护理学杂志, 2019, 34(9): 110-112. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2019.09.110 |

| [45] | Yodsuban P, Nuntaboot K. Community-based flood disaster management for older adults in southern of Thailand: a qualitative study[J]. Int J Nurs Sci, 2021, 8(4): 409-417. DOI:10.1016/j.ijnss.2021.08.008 |

| [46] | 玛格丽特·瓦尔斯特龙. 对于面临灾害风险的残障人士我们了解多少?[J]. 中国减灾, 2013(20): 7. |

| [47] | Kusumowardoyo CL, Tamtomo K. Reflections on implementing the Sendai framework in the Asia-Pacific: beyond adding disability inclusion to disaster risk reduction[J]. Disasters, 2022, 46(4): 857-878. DOI:10.1111/disa.12507 |

| [48] | 谢利, 李匡, 李斯俭. 慢性病人群备灾研究文献回顾[J]. 护理研究, 2019, 33(18): 3273-3276. DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2019.18.044 |

| [49] | 马立芝, 刘惠亮, 任伟, 等. 重视灾害救援中慢性病的防治[J]. 中华灾害救援医学, 2014, 2(1): 16-18. DOI:10.13919/j.issn.2095-6274.2014.01.020 |

| [50] | United Nations High Commissioner for Refugees. Child Protection Practices in UNHCR[EB/OL]. (2023-05)[2025-10-31]. https://www.unhcr.org/sites/default/files/2023-05/child-protection-practices-unhcr-2014-2022.pdf. |

| [51] | Michelozzi P, de' Donato F. Climate changes, floods, and health consequences[J]. Recenti Prog Med, 2014, 105(2): 48-50. DOI:10.1701/1417.15695 |

| [52] | Wuthisuthimethawee P, Lindquist SJ, Sandler N, et al. Wound management in disaster settings[J]. World J Surg, 2015, 39(4): 842-853. DOI:10.1007/s00268-014-2663-3 |

| [53] | Szpilman D, Morgan PJ. Management for the drowning patient[J]. Chest, 2021, 159(4): 1473-1483. DOI:10.1016/j.chest.2020.10.007 |

| [54] | 李蕾, 张志泉, 郑成中, 等. 儿童溺水的防治方案专家共识[J]. 中国当代儿科杂志, 2021, 23(1): 12-17. DOI:10.7499/j.issn.1008-8830.2008005 |

| [55] | Pellegrino F, Raffaldi I, Rossi R, et al. Epidemiology, clinical aspects, and management of pediatric drowning[J]. Ital J Pediatr, 2023, 49(1): 74. DOI:10.1186/s13052-023-01464-1 |

| [56] | Parenteau M, Stockinger Z, Hughes S, et al. Drowning management[J]. Mil Med, 2018, 183(suppl_2): 172-179. DOI:10.1093/milmed/usy136 |

| [57] | Halawi MJ, Morwood MP. Acute management of open fractures: an evidence-based review[J]. Orthopedics, 2015, 38(11): e1025-33. DOI:10.3928/01477447-20151020-12 |

| [58] | 贺飞帆, 高健. 创伤性股骨颈骨折急诊处理的研究进展[J]. 中国现代医学杂志, 2024, 34(17): 67-74. DOI:10.3969/j.issn.1005-8982.2024.17.011 |

| [59] | Buckman SA, Forrester JD, Bessoff KE, et al. Surgical infection society guidelines: 2022 updated guidelines for antibiotic use in open extremity fractures[J]. Surg Infect (Larchmt), 2022, 23(9): 817-828. DOI:10.1089/sur.2022.206 |

| [60] | Buckle R, Dhukani A, Bridges RL, et al. Hurricane Harvey aftermath[J]. J Am Podiatr Med Assoc, 2020, 110(2): Article_10. DOI:10.7547/19-068 |

| [61] | 李易芳, 肖二艳, 赵真真, 等. 20例电击伤患者的急救与护理[J]. 实用医药杂志, 2014, 31(5): 445. DOI:10.14172/j.cnki.issn1671-4008.2014.05.013 |

| [62] | Paal P, Pasquier M, Darocha T, et al. Accidental hypothermia: 2021 update[J]. Int J Environ Res Public Health, 2022, 19(1): 501. DOI:10.3390/ijerph19010501 |

| [63] | 刷克. 震后救援避险需谨防人体失温[J]. 生命与灾害, 2024(1): 12-13. |

| [64] | Woo KY, Beeckman D, Chakravarthy D. Management of moisture-associated skin damage: a scoping review[J]. Adv Skin Wound Care, 2017, 30(11): 494-501. DOI:10.1097/01.ASW.0000525627.54569.da |

| [65] | Jonkman SN, Kelman I. An analysis of the causes and circumstances of flood disaster deaths[J]. Disasters, 2005, 29(1): 75-97. DOI:10.1111/j.0361-3666.2005.00275.x |

| [66] | Du W, FitzGerald GJ, Clark M, et al. Health impacts of floods[J]. Prehosp Disaster Med, 2010, 25(3): 265-272. DOI:10.1017/s1049023x00008141 |

| [67] | 国家疾病预防控制局. 钩端螺旋体病[EB/OL]. (2023-10-20)[2025-10-31]. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c1000372/common/content/content_1715234681110523904.html. |

| [68] | 中华人民共和国卫生部. 钩端螺旋体病诊断标准: WS 290—2008[S]. 北京: 人民卫生出版社, 2008. |

| [69] | Petakh P, Behzadi P, Oksenych V, et al. Current treatment options for leptospirosis: a mini-review[J]. Front Microbiol, 2024, 15: 1403765. DOI:10.3389/fmicb.2024.1403765 |

| [70] | 国家卫生健康委员会. 霍乱诊疗方案(2023年版)[EB/OL]. (2023-12-14)[2025-10-31]. https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100378/202312/c946629db4454bc3a0766adef06306b7/files/1734003068087_98112.pdf. |

| [71] | 中华医学会肝病学分会. 戊型肝炎防治共识[J]. 中华肝脏病杂志, 2022, 30(8): 820-831. DOI:10.3760/cma.j.cn501113-20220729-00401 |

| [72] | 中华预防医学会感染性疾病防控分会, 中华医学会感染病学分会. 肾综合征出血热防治专家共识[J]. 2021(5): 257-265. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20210224-00067. |

| [73] | Walika M, Moitinho De Almeida M, Castro Delgado R, et al. Outbreaks following natural disasters: a review of the literature[J]. Disaster Med Public Health Prep, 2023, 17: e444. DOI:10.1017/dmp.2023.96 |

| [74] | 国家安全生产监督管理总局. 危险化学品事故应急救援指挥导则: AQ/T 3052—2015[S]. 北京: 煤炭工业出版社, 2015. |

| [75] | 中国疾病预防控制中心. 洪涝灾害灾后卫生防疫技术指南(2024版)[EB/OL]. (2024-08-02)[2025-10-31]. https://www.chinacdc.cn. |

| [76] | 急性一氧化碳中毒诊治专家共识组. 急性一氧化碳中毒诊治专家共识[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2022, 44(6): 481-486. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2022.06.001 |

| [77] | 中国疾病预防控制中心. 放射卫生[EB/OL]. (2016-02-22)[2025-10-31]. https://www.chinacdc.cn/jkyj/fsws/202409/t20240903_296699.html. |

| [78] | 广东省人民政府办公厅. 广东省人民政府办公厅关于印发《广东省自然灾害救助应急预案》的通知[EB/OL]. (2024-07-09)[2025-10-31]. https://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/ybh/content/post_4513671.html. |

| [79] | 赵国秋, 李美园, 汪永光, 等. 汶川地震后急性应激障碍发生率及影响因素[J]. 中华预防医学杂志, 2008, 42(11): 802-805. DOI:10.3321/j.issn.0253-9624.2008.11.007 |

| [80] | 姚永成, 孟红玲, 李玉萍, 等. 河南省"7·20" 特大暴雨灾害对居民心理健康的影响[J]. 河南预防医学杂志, 2022, 33(6) 438-442, 466. DOI:10.13515/j.cnki.hnjpm.1006-8414.2022.06.010 |

| [81] | Ahern M, Sari Kovats R, Wilkinson P, et al. Global health impacts of floods: epidemiologic evidence[J]. Epidemiol Rev, 2005, 27: 36-46. DOI:10.1093/epirev/mxi004 |

| [82] | Li XH, Hou SK, Zheng JC, et al. Post-disaster medical rescue strategy in tropical regions[J]. World J Emerg Med, 2012, 3(1): 23-28. DOI:10.5847/wjem.j.issn.1920-8642.2012.01.004 |

| [83] | 高允锁, 郭敏, 康延海, 等. 海南省灾后心理危机干预服务网络的构建与运行[J]. 医学与社会, 2012, 25(10): 82-84. DOI:10.3870/YXYSH.2012.10.026 |

| [84] | 张冬. 灾后儿童心理状况调查及援助对策: 吉林口前水灾调查[J]. 黑龙江科技信息, 2012(20): 135. DOI:10.3969/j.issn.1673-1328.2012.20.145 |

| [85] | 郑清坡, 郭红霄. 1963年海河水灾后的社会心态与心理救助: 以邢台专区为例[J]. 山东社会科学, 2018(4): 112-117. DOI:10.14112/j.cnki.37-1053/c.2018.04.016 |

| [86] | Rathore FA, Gosney JE, Reinhardt JD, et al. Medical rehabilitation after natural disasters: why, when, and how?[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2012, 93(10): 1875-1881. DOI:10.1016/j.apmr.2012.05.018 |

| [87] | Khan F, Amatya B, Lee SY, et al. Rehabilitation in disaster relief[J]. Phys Med Rehabil Clin N Am, 2019, 30(4): 723-747. DOI:10.1016/j.pmr.2019.06.001 |

| [88] | Reinhardt JD, Li JN, Gosney J, et al. Disability and health-related rehabilitation in international disaster relief[J]. Glob Health Action, 2011, 4: 7191. DOI:10.3402/gha.v4i0.7191 |

| [89] | Kotsiou OS, Srivastava DS, Kotsios P, et al. The emergency medical system in Greece: opening Aeolus' bag of winds[J]. Int J Environ Res Public Health, 2018, 15(4): 745. DOI:10.3390/ijerph15040745 |

| [90] | Yilmaz S, Tatliparmak AC, Karakayali O, et al. February 6th, Kahramanmaraş earthquakes and the disaster management algorithm of adult emergency medicine in Turkey: an experience review[J]. Turk J Emerg Med, 2024, 24(2): 80-89. DOI:10.4103/tjem.tjem_32_24 |

| [91] | 陈旭刚. 医疗设备水灾预防及灾后处理方法的探讨[J]. 医疗卫生装备, 2017, 38(7): 159-160. DOI:10.7687/j.issn1003-8868.2017.07.159 |

| [92] | 乔瑾, 宁宁, 赵子华, 等. 大规模伤害事件情境下医疗机构伤患激增应对能力评价框架[J]. 中国公共卫生, 2022, 38(2): 139-141. DOI:10.11847/zgggws1135896 |

| [93] | (CDC) USCfDCaP. Crisis & Emergency Risk Communication (CERC) Manual[EB/OL]. (2024-11-20)[2025-10-13]. https://www.cdc.gov/cerc/php/cerc-manual/index.html. |

| [94] | Mas-Coma S, Artigas P, Cuervo PF, et al. Infectious disease risk after the October 2024 flash flood in Valencia, Spain: Disaster evolution, strategic scenario analysis, and extrapolative baseline for a One Health assessment[J]. One Health, 2025, 21: 101093. DOI:10.1016/j.onehlt.2025.101093 |

| [95] | 联合国难民署. 难民紧急情况下的水卫需求评估[EB/OL]. (2024-12-12)[2025-10-13]. https://emergency.unhcr.org/zh-hans. |

| [96] | Wang XW, Xie HJ. A review on applications of remote sensing and geographic information systems (GIS) in water resources and flood risk management[J]. Water, 2018, 10(5): 608. DOI:10.3390/w10050608 |

| [97] | 国家疾病预防控制局. 国家疾控局发布洪涝灾区环境卫生处置与预防性消毒指引(2023版)[EB/OL]. (2023-08-04)[2025-10-13]. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100014/common/content/content_1695998398463078400.html. |

| [98] | 张庆富, 郝嘉文. 高压电烧伤进行性损伤的机制及防治策略[J]. 中华烧伤与创面修复杂志, 2023, 39(8): 718-723. DOI:10.3760/cma.j.cn501225-20230331-00107 |

| [99] | Naik R, Maxwell N, Jones T, et al. Public health emergency preparedness: qualitative analysis of after-action reports[J]. Disaster Med Public Health Prep, 2023, 17: e523. DOI:10.1017/dmp.2023.201 |

| [100] | 国务院. 国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知[EB/OL]. (2024-02-07)[2025-10-31]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202402/content_6930817.htm. |

| [101] | 徐卫红, 刘昌军, 吕娟, 等. 郑州主城区2021年"7·20" 特大暴雨洪涝特征及应对策略[J]. 中国防汛抗旱, 2022, 32(5): 5-10. DOI:10.16867/j.issn.1673-9264.2022140 |

| [102] | Bi KF, Xie LX, Zhang HH, et al. Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks[J]. Nature, 2023, 619(7970): 533-538. DOI:10.1038/s41586-023-06185-3 |

| [103] | 国家卫生健康委员会. 关于印发医疗卫生机构网络安全管理办法的通知[EB/OL]. (2022-08-29)[2025-10-31]. https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100133/202208/8a23d01133214a779879094dd20cd383.shtml. |

| [104] | 张海波, 戴新宇, 钱德沛, 等. 新一代信息技术赋能应急管理现代化的战略分析[J]. 中国科学院院刊, 2022, 37(12): 1727-1737. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.20221117007 |

| [105] | 王恒. 紧急医疗救援体系信息化建设的研究与思考[J]. 职业卫生与应急救援, 2024, 42(5) 644-648, 698. DOI:10.16369/j.oher.issn.1007-1326.2024.05.016 |

2025, Vol. 34

2025, Vol. 34