2. 上海市第六人民医院院长办公室,上海 200230

2. Office of the President, Shanghai Sixth People's Hospital, Shanghai 200230

创伤是世界各国普遍面临的重大公共卫生问题之一。研究显示,创伤已成为中国公民的第五大死因,同时也是中国青少年的第一大死因[1]。创伤,尤其是严重创伤,具有高致残率、高病死率的特点,给家庭及社会带来沉重负担[2]。在导致严重创伤患者死亡的众多因素中,失血性休克导致的死亡占比高达40%[3]。研究显示,创伤患者从受伤到首次输血的时间越短,其生存率越高[4-5]。急诊输血准备时间是指患者需紧急输血时,从提出输血申请到执行输血的时间[6],是国家卫健委发布的《关于进一步提升创伤救治能力的通知》(国卫办医函〔2018〕477号)中评估创伤中心医疗质量控制的指标之一[7]。中国创伤救治联盟建议,严重创伤患者的抢救过程中,输血准备时间不应超过30 min[8]。然而,在现实医疗环境中,严重创伤患者往往难以在30 min内接受输血。某三甲医院急诊医学科开展急诊严重创伤患者输血流程优化的管理实践,优化急救流程,提高输血效率,缩短抢救时间,确保患者得到及时、有效的治疗。

1 资料与方法 1.1 研究对象选取2022年7月至2023年4月本院急诊收治的80名严重创伤患者纳入该研究。2022年7~8月就诊的40名严重创伤患者采用传统输血流程,2023年4月就诊的40名严重创伤患者采用优化输血流程。纳入标准:①经评估损伤严重度评分(injury severity score,ISS) > 16分的患者;②年龄≥18周岁。排除标准:①来院死亡的患者;②转院患者;③就诊信息记录不完整者。

1.2 方法 1.2.1 传统输血流程原因分析2022年7~8月,院内开展了一项针对严重创伤患者从入院到输血过程中时间耗费的前期调查,结果显示,ISS > 16分的40名严重创伤患者的急诊输血准备时间长达(64.83±11.57)min。须采取有效措施,缩短严重创伤患者的输血准备时间,提高输血效率, 分析原因如下。

(1)患者家属流程办理不熟悉。急诊患者具有“危、急、重症”的特点,患者及家属求治心切,往往产生焦虑、恐惧等不良情绪。严重创伤患者入院到接受输血的过程中,家属需要经过预检台、挂号处、收费处、抢救室、药房、CT室等多处部门。“保证患者及时得到救治”是急诊重症患者家属的首要需求[9]。然而,患者及家属就医流程不熟悉,对医院的环境布局和就诊程序缺乏了解,往往重复往返医院各个不同科室或部门[10],这种情况严重耽误患者就医时间,也引发患者及家属不良情绪和医患纠纷。

(2)欠费办理过程患者信息收集过多。根据前期调查显示,40名严重创伤患者(ISS评分 > 16分)欠费办理耗时(10.95±2.26)min。严重创伤患者急诊入院时往往处于昏迷状态,必要时需办理欠费流程以便下一步诊治,但繁琐的信息收集程序可能成为抢救患者的障碍。本院使用的急诊患者暂欠费申请单不仅包括姓名、身份证号、联系方式等患者基本信息,还包括诊断、病史简介、欠费申请原因等多处诊疗信息。无论患者有无家属陪同,这都导致就诊等候时间大幅度延长。

(3)计费手续繁琐。计费手续过于繁琐是许多医疗机构面临的共性问题。分析发现,医生开具医嘱到患者完成缴费耗时(15.05±3.57)min。严重创伤患者病情危重且复杂,患者可能需要接受多种治疗和检查,家属往往需要多次缴费。而抢救室人员信息反馈途径匮乏,需要等待纸质缴费单获悉患者的缴费情况,沟通成本增加,增加患者家属就诊压力;也导致治疗的延误,影响患者治疗效果。

(4)取血用血流程存在优化空间。本院抢救室输血用血流程为:(1)护理人员经气动物流将输血申请单及患者血样送至输血科;(2)输血科工作人员配血完成后,通知抢救室取血;(3)护理人员接输血科通知后出发取血。经分析发现,40名严重创伤患者的取血时间为(15.08±5.72)min。输血科血液准备完成至血液到达抢救室的时间过长,存在优化空间。

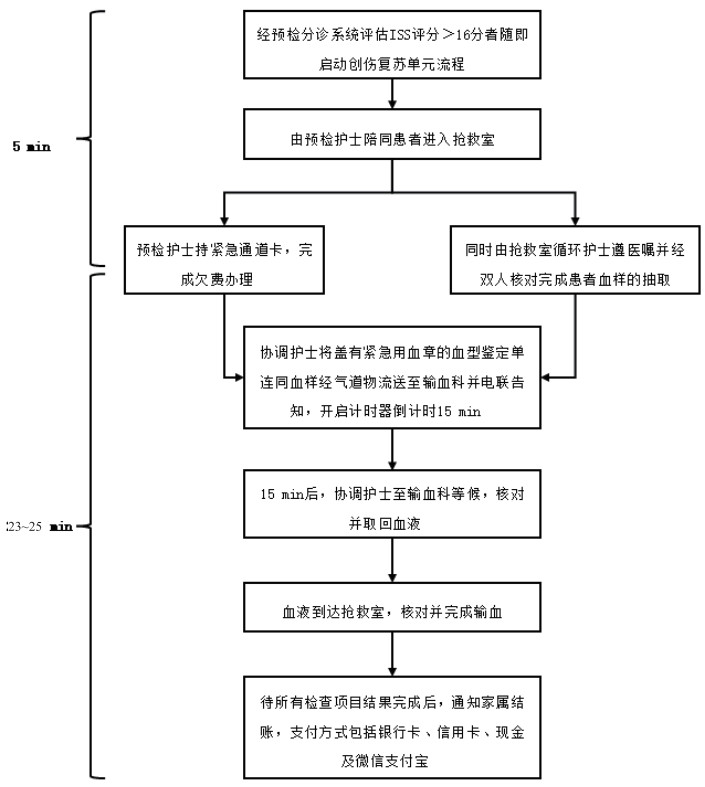

1.2.2 改进举措针对严重创伤患者救治过程中发现的问题,医院启动了一系列针对输血流程的优化措施。急诊严重创伤患者紧急用血流程见图 1。

|

| 图 1 紧急用血流程图 Fig 1 Emergency blood transfusion flowchart |

|

|

(1)优化就诊流程,简化缴费手续。根据前期调查情况,对欠费办理及缴费结算两部分进行优化。①欠费办理:预检护士确定患者为严重创伤患者(ISS评分大于16分),立刻启动患者复苏流程。欠费流程不再由患者家属办理,而是由预检护士携带紧急通道卡代替欠费申请单代替家属办理欠费就诊,确保绿色通道提前开通。②缴费结算:医院急诊科与信息工程部合作,开发了符合本院抢救室特色的一款急诊急救创伤医疗平台系统。此系统集合患者管理、医嘱管理、护理文书、体温单、报告查询于一体,同时增加诊间结算功能,收费状态一目了然,极大减少了患者家属往返收费处的次数。结算满足患者多样化的支付服务需求,家属可使用银行卡、信用卡、现金及微信支付宝等多种支付方式。

(2)明确职责分工,细化分解任务。设置预检护士、循环护士、协调护士三个角色,全程参与严重创伤患者输血过程,确保患者及时输血。①预检护士:患者到达预检台后,预检护士评估患者ISS评分,大于16分则立即启动创伤患者复苏流程。预检护士将患者送入抢救室,并立即通知相关护士和医生。随后,预检护士持紧急通道卡,帮助患者完成欠费办理。②循环护士:确定患者需要输血后,医生开具输血申请单。循环护士与协调护士双人核对后,完成患者血样抽取并将患者血样及输血申请单交至协调护士。随后,循环护士继续完成相关急救措施。③协调护士:协调护士负责将血样及时送至输血科,提前至输血科等待,取回血液返回抢救室。与循环护士快速完成输血前的“三查十对”流程后,协调护士给患者输血并注意观察患者不良反应。

(3)改进输血流程,提高用血效率。前期调查分析显示,抢救室步行至血库取血的时间约为5 min,血库交叉配血时间约为20 min,此时间无法改变。根据此结果流程改进如下:①协调护士将盖有紧急用血章的输血申请单连同患者血样经气动物流送至输血科,并立即电话联系输血科人员进行配血。②协调护士开启气动物流旁的计时器,开始倒计时15 min。③倒计时完成,协调护士立即出发至血库等候取血,核对患者用血信息等情况后,返回抢救室与循环护士共同完成输血。

2022年8月至2023年4月,医院各部门逐步实施改进计划。线上线下结合,完成相关培训。组织开展包括线上线下结合的理论授课、实践操作、工作坊实训、应急演练等多元化立体化培训。同时定期对护士的知识和技能掌握水平进行评估和测试,确保其达到培训目标。

1.3 统计学方法评价指标:(1)血标本送检时间:医生下达输血医嘱至检验科接收到血标本的时间。(2)取血时间:血液准备完成至护士取血到达抢救室的时间。(3)急诊输血准备时间:提出输血申请到执行输血的时间[6]。(4)抢救室滞留时间:患者到达抢救室至患者离开抢救室的时间。(5)抢救成功率:患者意识状态恢复,血压、心率等生命体征基本稳定,判定为抢救成功,反之则为抢救失败。(6)重症监护室(intensive care unit,ICU)住院时长:患者转入ICU至离开ICU的时间。使用Excel和SPSS 26.0软件进行数据储存和分析。计量资料(血标本送检时间、取血时间、急诊输血准备时间、抢救室滞留时间和ICU住院时长)以均数±标准差(x±s)进行统计描述,采用成组t检验进行比较分析;计数资料(抢救成功率)以频数和率统计描述,采用χ2检验进行比较分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果传统流程组共40例,其中男29例,女11例。优化流程组共40例,其中男26例,女14例。两组患者基线资料比较见表 1。

| 指标 | 传统流程组 | 优化流程组 | t/χ2值 | P值 |

| 性别(n,%) | 0.52 | 0.47 | ||

| 男 | 29(72.50%) | 26(65.00%) | ||

| 女 | 11(27.50%) | 14(35.00%) | ||

| 诊断(n,%) | 0.36 | 0.90 | ||

| 车祸伤 | 19(47.50%) | 20(50.00%) | ||

| 坠落伤 | 18(45.00%) | 16(40.00%) | ||

| 其他 | 3(7.50%) | 4(10.00%) | ||

| 年龄(岁,x±s) | 45.25±12.26 | 44.60±12.33 | 0.24 | 0.81 |

| ISS评分(分,x±s) | 43.05±16.36 | 45.63±18.33 | -0.66 | 0.51 |

此项目实行后,严重创伤患者急诊输血准备时间整体下降,血标本送检时间、取血时间和抢救室滞留时间有效减少,差异有统计学意义(P<0.01),见表 2。

| 组别 | 例数 | 血标本送检时间 | 取血时间 | 急诊输血准备时间 | 抢救室滞留时间 |

| 传统流程组 | 40 | 20.83±7.89 | 15.08±5.72 | 64.83±11.57 | 410.40±157.69 |

| 优化流程组 | 40 | 7.80±1.59 | 8.10±2.30 | 28.40±2.72 | 337.15±74.09 |

| t值 | 10.24 | 7.16 | 18.86 | 2.66 | |

| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |

优化流程组的抢救成功率为97.50% (39/40), 高于传统流程组的90.00% (36/40), 但差异无统计学意义(P=0.359)。优化流程组抢救成功患者ICU住院时长比较低于传统流程组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

| 组别 | 例数 | ICU住院时长(d) |

| 传统流程组 | 36 | 16.61±6.08 |

| 优化流程组 | 39 | 13.54±4.82 |

| t值 | 2.41 | |

| P值 | 0.02 |

输血治疗是严重创伤大出血患者的有效治疗方案[11],Torres等[12]研究证明,及早输血可提高严重创伤出血患者的生存率。指南建议,输血科接到样本后要在15~30 min内提供第一袋(2U)同性相合性红细胞[13]。然而,急诊患者就诊时仍存在问题,就诊涉及多科室、费用支付方式等导致急诊患者长时间滞留[14]。医院积极改进就诊及输血流程,实现配血、取血流程的无缝链接,大大节约了严重创伤患者输血等待时间。利用计时器,还可强化护理人员时间节点管理意识,确保输血流程的及时跟进。研究结果显示,流程改进后,优化流程组急诊输血准备时间下降,在血标本送检时间、取血时间、抢救室滞留时间、ICU住院时长较传统流程组缩短,差异有统计学意义(P<0.01)。两组患者的抢救成功率差异无统计学意义,可能与样本量有关,建议开展大样本实验进一步研究输血准备时间与抢救成功率之间的关系。

严重创伤患者的输血过程复杂且紧急,过程往往涵盖多个人员。国外早已设置创伤协调护士角色,参与创伤患者抢救及创伤服务联络[15]。医院在预检护士和循环护士(即患者的责任护士)的基础上,增设协调护士,参与严重创伤患者输血过程中的联络和调度,提高了创伤救治的协调性和连续性,与王飒等[16]研究相一致。吕君等通过专职护士设置等措施,优化急诊严重创伤患者绿色通道就诊流程,提高救治效率和抢救成功率[17]。医院在分析问题后,进一步明确了预检护士、循环护士和协调护士三个岗位的具体职责,减少了救治过程中家属不熟悉流程导致的一系列时间延误问题,与吕君等[17]研究一致。

本研究通过对优化就诊流程、明确职责分工、改进输血流程等优化,有效缩短了急诊严重创伤患者输血过程中各环节的滞留时间,提高输血效率,缩短抢救时间。今后可借助信息化手段,进一步开展院前急救输血、院内输血指征识别及急诊手术室输血等质量改进工作,有效提高严重创伤患者的救治质量。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 张屹:数据收集、数据整理、论文撰写;狄建忠:研究设计、统计学分析、论文修改

| [1] | 中国疾病预防控制中心. 中国死因监测数据集(2021)[EB/OL]. (2024-03-27). [2024-06-08]. https://ncncd.chinacdc.cn/jcysj/siyinjcx/syfxbg/202403/t20240327_275148.htm |

| [2] | 姜保国. 我国创伤体救治体系建设的现状与思考[J]. 中华医学杂志, 2019, 99(43): 3382-3384. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.43.005 |

| [3] | 中国人民解放军急救医学专业委员会, 中国医师协会急诊医师分会, 北京急诊医学学会, 等. 创伤失血性休克中国急诊专家共识(2023)[J]. 中国急救医学, 2023, 43(11): 841-854. DOI:10.3969/j.issn.1002-1949.2023.11.001 |

| [4] | 赖冬, 田艳, 何飞, 等. 从73例重度创伤患者的凝血功能与输血方案论大量输血协议建设的必要性[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(11): 1394-1397. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.11.024 |

| [5] | Hosseinpour H, Magnotti LJ, Bhogadi SK, et al. Time to whole blood transfusion in hemorrhaging civilian trauma patients: there is always room for improvement[J]. J Am Coll Surg, 2023, 237(1): 24-34. DOI:10.1097/XCS.0000000000000715 |

| [6] | 黄伟, 许庭珉, 王天兵, 等. 创伤中心医疗质量控制指标专家共识[J]. 北京大学学报(医学版), 2024, 56(3) 551-554, 封3. DOI:10.19723/j.issn.1671-167X.2024.03.025 |

| [7] | 卫生计生委办公厅. 关于进一步提升创伤救治能力的通知[EB/OL]. (2018-6-21). [2024-06-8]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5435172.htm. |

| [8] | 中国创伤救治联盟. 中国创伤救治联盟创伤中心现场评估指标细则[EB/OL]. (2022-09-02). [2024-6-8]. https://www.ctrta.org.cn/#/download/standard/content?id=575&type=8 |

| [9] | 汪娟, 汪梅, 杨玉坤, 等. 急诊重症监护患者家属的需求现状及其影响因素[J]. 解放军护理杂志, 2018, 35(14) 19-21, 76. DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2018.14.005 |

| [10] | 曾佳, 郭美英, 肖涛, 等. 急诊危重患者"互联网+" 入院流程的设计及应用[J]. 中华急危重症护理杂志, 2022(2): 135-139. DOI:10.3761/j.issn.2096-7446.2022.02.007 |

| [11] | 宋广平, 李代红. 创伤患者大量输血策略及研究进展[J]. 中国急救医学, 2019, 39(6): 605-609. DOI:10.3969/j.issn.1002-1949.2019.06.018 |

| [12] | Torres CM, Kenzik KM, Saillant NN, et al. Timing to first whole blood transfusion and survival following severe hemorrhage in trauma patients[J]. JAMA Surg, 2024, 159(4): 374-381. DOI:10.1001/jamasurg.2023.7178 |

| [13] | 文爱清, 张连阳, 蒋东坡, 等. 严重创伤输血专家共识[J]. 中华创伤杂志, 2013, 29(8): 706-710. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-8050.2013.08.011 |

| [14] | 周伟, 杨燕. 急诊患者长时间滞留的影响因素及预测模型构建[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2023, 18(12): 1636-1639. DOI:10.3969/j.issn.1673-6966.2023.12.023 |

| [15] | 陈妮, 魏薇萍, 胡三莲. 创伤协调护士的发展现状及启示[J]. 中华护理杂志, 2019, 54(9): 1427-1430. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2019.09.030 |

| [16] | 王飒, 陈水红, 闫丹萍. 创伤3"T" 管理模式在多发伤救治中的应用[J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(7): 999-1003. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.07.022 |

| [17] | 吕君, 乔安花, 卢跃, 等. 急诊严重创伤患者绿色通道就诊流程的优化及效果评价[J]. 中华急危重症护理杂志, 2021, 2(6): 491-495. DOI:10.3761/j.issn.2096-7446.2021.06.002 |

2024, Vol. 33

2024, Vol. 33