2. 浙江中医药大学附属第一医院科室, 杭州 310000;

3. 浙江中医药大学附属第一医院, 杭州 310000

创伤后应激障碍(post traumatic stress disorder,PTSD)是一种在个体经历过严重创伤事件后可能发展的长期心理健康问题。这些事件通常涉及对生命的威胁或严重的身体伤害,或者对个人或他人的身体健康构成直接威胁[1]。PTSD的主要症状包括反复回想创伤经历、持续避免与创伤相关的刺激、消极的情绪和认知变化,以及显著增加的警觉性。及时识别和治疗PTSD对于减轻患者痛苦和防止症状恶化至关重要。根据世界心理健康调查协会的研究,大多数人在其一生中至少会遭遇一次创伤性事件,而估计约有4%~9%的患者可能会发展为PTSD[2]。PTSD作为一种共病性极强的疾病,PTSD通常与抑郁症、情绪障碍和精神分裂症同时存在,其治疗难度较大。由于症状持续,患者往往会经历严重的社交、职业和人际功能障碍,从而对社会造成重大负担[3]。

抗抑郁药物是针对PTSD的主要药物,其中各类抗抑郁药均显示出一定的疗效。特别是选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs)被视为PTSD的首选治疗方案。虽然研究已经证实了SSRIs在治疗PTSD方面的有效性,但关于停药后症状是否会复发的问题仍然存在不确定性[4]。在过去的几十年里,一些有效的心理和药理学PTSD治疗方案已经被开发、传播和实施。然而,尽管治疗取得了这些进展,但很大一部分接受PTSD一线治疗的患者要么无法完成足够的治疗疗程,要么无法获得足够的剂量[5]。最近的研究发现,重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic resonance,rTMS)在治疗PTSD方面展现出了明显的疗效[6]。这个磁场能够在大脑内生成电流,进而引起神经元去极化,改变神经元的活动。在治疗过程中,这些磁脉冲会以“脉冲”或“序列”的形式快速连续传递,因此这种疗法通常被称为重复经颅磁刺激(rTMS)[7]。许多学者正致力于探索重复经颅磁刺激(rTMS)在创伤后应激障碍(PTSD)治疗领域的应用前景[8]。尽管如此,关于rTMS在PTSD治疗中的有效性和安全性,目前尚缺少全面的系统评价和证据支持。鉴于此,本研究旨在通过检索、整理和筛选相关的随机对照试验数据,对rTMS重复经颅磁刺激联合选择性5-羟色胺再摄取抑制剂治疗PTSD的效果进行荟萃分析,目的是为临床实践中的决策提供循证医学依据。

1 资料与方法 1.1 检索策略通过计算机检索PubMed、Cochrane Library、中国知网、维普、万方医学等数据库,检索时间为建库至2024年3月。英文检索式为: (post traumatic stress disorder OR PTSD) AND (repetitive transcranial magnetic stimulation OR rTMS)。中文检索式为: 创伤后应激障碍AND重复经颅磁刺激。检索结束后,由两名研究人员筛选合格文献,当产生分歧时,交由第三名研究人员决定。

1.2 纳入与排除标准 1.2.1 纳入标准(1) 研究类型:随机对照试验(randomized controlled trials, RCT); (2)研究对象:符合创伤后应激障碍的诊断标准的成年患者,种族和国际不限; (3)干预措施:试验组接受重复经颅磁刺激联合选择性5-羟色胺再摄取抑制剂治疗,对照组接受选择性5-羟色胺再摄取抑制剂治疗。(4)主要结局指标:创伤后应激障碍检查量表(PTSD Checklist,PCL)评分,包括PCL评分总分、重现症状评分、回避症状评分、警觉症状评分。(5)次要结局指标:汉密尔顿焦虑量表(Hamilton anxiety scale,HAMA)。

1.2.2 排除标准(1) 无法获得原文或重复发表的文献;(2)机制研究及动物实验的文章;(3)结局指标不完整的文献;(4)综述、评论、会议摘要和案例报告等。

1.3 研究选择与数据提取由两名评审员根据纳入和排除标准独立筛选检索到的研究,当产生分歧时,交由第三名研究人员决定。对于每项符合条件的研究都提取了以下数据:第一作者姓名、期刊名称、出版年份、研究国家、研究设计、方法、参与者数量、数据收集周期、饮食干预方式、肝脏脂肪含量及转氨酶水平。

1.4 质量评价使用Cochrane Risk of Bias工具评估研究的质量评估纳入的随机对照研究的偏倚风险。本研究中2名文献质量评价者均经过系统循证方法学科研培训,同时具有一定的临床经验,分别对以下方面进行评价:随机序列产生、分配隐藏、对研究对象及实施者施盲、对结果测评者施盲、结果数据的完整性、选择性报告研究结果及其他偏倚来源7个项目进行评价。每条项目的评价等级分为“低风险”“高风险”和“不清楚”。见图 1。

|

| 图 1 文献筛选流程见 |

|

|

运用Review Manager 5.3来进行分析。各研究的异质性采用I2检验估计,当P>0.1或I2<50%,说明异质性较低,选用固定效应模型进行分析,反之则选用随机效应模型。计量资料采用均数差作为效应统计量,以95%的置信区间(95%CI)表达,以P < 0.05为差异有显著性意义。

2 结果 2.1 文献检索结果本研究共从上述数据库中检索获得相关文献共302篇,其中其中英文文献222篇, 中文文献80篇。剔除103篇重复文献,根据题目及摘要剔除142篇,阅读全文后筛除46篇文献,最终纳入符合研究要求的文献11篇,共599例患者,其中重复经颅磁刺激联合选择性5-羟色胺再摄取抑制剂治疗组295例,选择性5-羟色胺再摄取抑制剂治疗组294例。文献筛选流程见图 1。

2.2 纳入文献的基本特征本研究最终共纳入11篇文献[9-19],包含599例患者11项文献研究全部为随机对照研究。纳入文献研究的基本特征见表 1。

| 作者 | 年份 | 年龄(岁) | 研究类型 | 样本量(例) | 结局指标 | 国家 | 研究时长 | 患者来源 | ||

| 试验组 | 对照组 | 试验组 | 对照组 | |||||||

| 韩吉铭 | 2022 | 41.63±11.54 | 42.93±11.40 | 随机对照 | 30 | 30 | PCL,HAMA | 中国 | 3周 | 医院患者 |

| Kawai | 2020 | 39.2±13.5 | 49.5±6.9 | 随机对照 | 9 | 9 | PCL | 加拿大 | 3个月 | 医院患者 |

| Noah | 2019 | 48.80±13.30 | 53.40±12.30 | 随机对照 | 25 | 25 | PCL | 美国 | 1个月 | 军人 |

| 黄霞 | 2015 | 24.60士9.05 | 23.80士7.67 | 随机对照 | 30 | 30 | PCL | 中国 | 4周 | 医院患者 |

| 李学欣 | 2018 | 32.1±12.8 | 32.3±13.9 | 随机对照 | 40 | 40 | PCL,HAMA | 中国 | 1个月 | 医院患者 |

| 李东河 | 2019 | 26.3±8.5 | 26.5±9.2 | 随机对照 | 26 | 25 | PCL,HAMA | 中国 | 4周 | 军人 |

| 张峰 | 2017 | 50.25±6.42 | 50.25±6.42 | 随机对照 | 43 | 43 | PCL | 中国 | 3周 | 医院患者 |

| 别怀玺 | 2011 | 37.1±11.4 | 39.4±9.6 | 随机对照 | 18 | 18 | PCL | 中国 | 2周 | 医院患者 |

| 周平 | 2016 | 30.57±10.26 | 31.24±11.06 | 随机对照 | 26 | 25 | PCL | 中国 | 4周 | 军人 |

| 武文琚 | 2014 | 21.18±8.2 | 21.96±8.07 | 随机对照 | 28 | 29 | PCL | 中国 | 4周 | 军人 |

| 孙润珠 | 2017 | 23.32±1.35 | 23.97±1.58 | 随机对照 | 20 | 20 | PCL | 中国 | 4周 | 军人 |

在所纳入研究中,11篇文献报告采用随机分组序列的方法,文献的方法学描述比较清晰,无选择性报告结果,且均提供了完整的研究数据。总体来看,纳入的随机对照试验方法学质量大多为中高等。见图 2。

|

| 图 2 纳入文献偏倚风险图 |

|

|

来自11个研究(共599例患者)的数据分析显示,I2<50%,说明异质性较低,采用固定效应模型比较重复经颅磁刺激联合选择性5-羟色胺再摄取抑制剂组(n= 295)和单纯选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(n=294)干预后PCL评分总分改善的效果。结果显示[MD=-7.30,95%CI (-8.31,-6.31),P < 0.00001],P<0.05。在PCL评分总分差的森林图中,合并效应量位于无效线左侧,且不与无效线相交,可认为重复经颅磁刺激联合SSRIs治疗组的PCL评分总分改善的效果显著高于SSRIs治疗组,差异有统计学意义,见图 3。

|

| 图 3 PCL评分总分差的森林图 |

|

|

5个研究(共275例患者)的数据分析显示,I2<50%,说明异质性较低,采用固定效应模型比较重复经颅磁刺激联合选择性5-羟色胺再摄取抑制剂组(n= 138)和单纯选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(n=137)干预后重现症状评分改善的效果。结果显示[MD=-2.84,95%CI (-3.48,-2.20),P < 0.00001],P<0.05。在重现症状评分差的森林图中,合并效应量位于无效线左侧,且不与无效线相交,可认为重复经颅磁刺激联合SSRIs治疗组的重现症状评分改善的效果显著高于SSRIs治疗组,差异有统计学意义,见图 4。

|

| 图 4 重现症状评分差森林图 |

|

|

来自5个研究(共281例患者)的数据分析显示,I2<50%,说明异质性较低,采用固定效应模型比较重复经颅磁刺激联合选择性5-羟色胺再摄取抑制剂组(n=141)和单纯选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(n=140)干预后回避症状评分改善的效果。结果显示[MD=-4.51,95%CI (-5.03,-3.98),P < 0.00001],P<0.05。在重现症状评分差的森林图中,合并效应量位于无效线左侧,且不与无效线相交,可认为重复经颅磁刺激联合SSRIs治疗组的回避症状评分改善的效果显著高于SSRIs治疗组,差异有统计学意义,见图 5。

|

| 图 5 回避症状评分差森林图 |

|

|

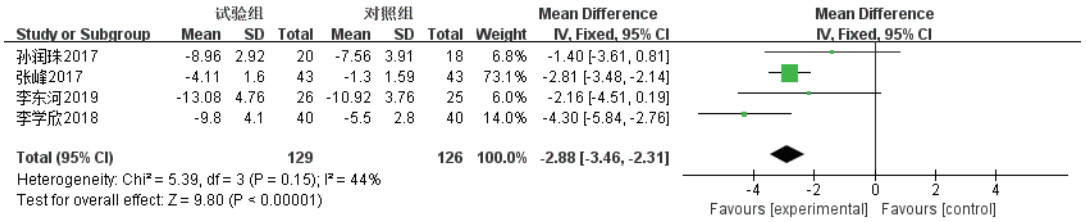

4个研究(共255例患者)的数据分析显示,I2<50%,说明异质性较低,采用固定效应模型比较重复经颅磁刺激联合选择性5-羟色胺再摄取抑制剂组(n=129)和单纯选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(n=126)干预后警觉症状评分改善的效果,结果显示[MD=-2.88,95%CI (-3.46,-2.76),P < 0.01]。在警觉症状评分差的森林图中,合并效应量位于无效线左侧,且不与无效线相交,可认为重复经颅磁刺激联合SSRIs治疗组的警觉症状评分改善的效果显著高于SSRIs治疗组,差异有统计学意义,见图 6。

|

| 图 6 警觉症状评分差森林图 |

|

|

来自3个研究(共191例患者)的数据分析显示,I2<50%,说明异质性较低,采用固定效应模型比较重复经颅磁刺激联合选择性5-羟色胺再摄取抑制剂组(n= 96)和单纯选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(n=95)干预后HAMA评分改善的效果。结果显示[MD=-4.68,95%CI (-5.77,-3.59),P < 0.00001],P<0.05。在HAMA评分差的森林图中,合并效应量位于无效线左侧,且不与无效线相交,可认为重复经颅磁刺激联合SSRIs治疗组的HAMA评分改善的效果显著高于SSRIs治疗组,差异有统计学意义,见图 7。

|

| 图 7 HAMA评分差的森林图 |

|

|

用RevMan5.3软件绘制了创伤后应激障碍检查量表(PCL)评分的漏斗图,结果提示,中轴两侧对称效果良好,没有显示出明显的偏差,见图 8。

|

| 图 8 PCL评分的漏斗图 |

|

|

在本次研究中,共分析了11项包含自身前后对照数据的随机对照试验。与对照组相比,接受重复经颅磁刺激联合选择性5-羟色胺再摄取抑制剂治疗的患者,在PCL评分总分、重现症状评分、回避症状评分、警觉症状评分、HAMA评分方面均有所下降,且差异有统计学意义。这表明重复经颅磁刺激联合选择性5-羟色胺再摄取抑制剂比单纯选择性5-羟色胺再摄取抑制剂治疗PTSD效果更好,患者在症状严重程度、整体症状表现及焦虑症状改善上均有明显改善。

当前,针对PTSD的主要治疗手段包括抗抑郁药物和心理疗法。美国食品药品监督管理局(FDA)已经批准了舍曲林和帕罗西汀这两种SSRIs用于临床治疗PTSD患者。这些药物能够显著缓解患者的焦虑和抑郁症状,因此成为治疗PTSD的首选药物[20]。Marshall等[21]选取70例患有PTSD的成人患者进行单盲安慰剂治疗,将那些评分没有显著改善的患者随机分配到安慰剂组(n=27)和帕罗西汀组(n=25)治疗10周,结果显示帕罗西汀在减少分离症状和减少自我报告人际问题方面优于安慰剂,在为期12周的维持阶段,帕罗西汀反应持续改善,但安慰剂反应没有改善。在一项有19例PTSD患者的开放性研究中,舍曲林在减少重现创伤性事件、过度警觉、冲动和抑郁症状方面相对有效[22]。多数关于SSRIs治疗PTSD效果的临床研究均表明,SSRIs是治疗PTSD的首选药物,使用6~8周。可维持治疗12个月。但Marteny等[23]在一多中心、双盲、安慰剂对照的实验中,没有发现氟西汀(20~40 mg)和安慰剂在治疗PTSD时CAPS量表上差异有统计学意义。

探索新的PTSD治疗方法变得尤为重要,rTMS便是其中一种备受关注的新兴疗法[24]。有研究表明,rTMS不仅能够改善PTSD患者的症状,还能有效缓解焦虑、抑郁、恐惧等情绪问题,提升睡眠质量、生活质量,降低压力感知和心理痛苦。此外,rTMS对于脑卒中、脊髓损伤和慢性疼痛患者的心理症状如负面情绪、压力和失眠等也具有显著的缓解作用,从而显著提高了这些患者的生活质量[25]。

神经影像学研究指出,PTSD患者在大脑结构与功能上存在显著异常。具体而言,这些患者的杏仁核表现出过度活跃的状态,而前额叶皮质和海马等关键脑区则显示出功能减退的情况,特别是大脑前额叶背外侧皮质(dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC)的功能异常尤为突出。rTMS作为一种治疗方法,其机制包括通过高频刺激来增强特定脑区的兴奋性,同时利用低频刺激来抑制某些区域的过度活动。针对PTSD患者,rTMS治疗能够有效地调节与病症相关脑区的活动,进而促进脑功能的恢复。此外,rTMS对于促进神经发生也具有积极作用,尤其是长期应用时,能够显著提升脑源性神经营养因子的水平。这意味着rTMS不仅能够缓解PTSD的症状,还可能在某种程度上逆转患者脑部的病理和分子水平上的异常变化[26]。

rTMS对焦虑症状具有显著的改善效果。研究表明,抑郁症和焦虑障碍的发生与DLPFC的神经功能失调密切相关。通过针对此区域施加rTMS刺激,不仅能够显著改善该区域的神经功能,还能有效地调节涉及多巴胺、5-羟色胺以及去甲肾上腺素等多个重要神经递质系统的环路。这种治疗方式在改善焦虑和抑郁情绪方面显示出了其独特的优势[27]。在本研究中,患者的汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评分有了明显的降低,高频经颅磁刺激对于改善心理障碍具有显著效果,其临床疗效明显优于仅使用药物治疗的方法。

rTMS在治疗PTSD的效果上,明显超过了常规治疗方法[28-29]。通过精确地调整前额叶皮质的活动水平,rTMS可以显著缓解PTSD的主要症状,包括回避行为、躯体化表现以及伴随的焦虑和抑郁情绪。这种非侵入性治疗方法为PTSD患者提供了一个有效的辅助治疗选项,有助于改善他们的生活质量并促进其康复过程,为PTSD治疗提供更广阔的思路。研究数据证实rTMS在治疗PTSD方面的具有安全性、耐受性和有效性[30]。因此,临床医生在处理PTSD患者时,可以考虑应用rTMS技术,以期减轻患者的症状及改善病情的严重程度。

在SSRIs疗法基础上采用rTMS治疗,能显著提升PTSD的重现、警觉性升高以及焦虑症状的改善效果。经颅磁刺激作为一种无创治疗方法,不仅能够迅速发挥辅助药物治疗的作用,而且具有较好的疗效,对于快速控制症状以及提高患者治疗依从性方面均有积极作用。因此,高频重复经颅磁刺激与药物治疗的结合应用,被视为一种有效的临床治疗PTSD手段,具有广泛的推广价值。

本研究存在一定的局限性。首先,临床研究中干预时间、持续时间和穴位选择的存在差异,会产生系统误差。其次,当前的研究发现尚存潜在的偏倚风险,因此结论应被审慎对待。为了确保该研究结果的可靠性和准确性,需要后续开展更高质量的,偏倚风险更低的研究进行进一步的验证。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突。

作者贡献声明 鲍航行、简杰坤: 文献检索、选数据提取; 鲍航行、王一丹: 数据整理、统计学分析; 鲍航行、王一丹: 撰写论文; 鲍航行、简杰坤: 研究设计、论文修改

| [1] | Schumm H, Krüger-Gottschalk A, Ehring T, et al. Do changes in dysfunctional posttraumatic cognitions differentially predict PTSD symptom clusters?[J]. J Consult Clin Psychol, 2023, 91(7): 438-444. DOI:10.1037/ccp0000817 |

| [2] | Compean E, Hamner M. Posttraumatic stress disorder with secondary psychotic features (PTSD-SP): diagnostic and treatment challenges[J]. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2019, 88: 265-275. DOI:10.1016/j.pnpbp.2018.08.001 |

| [3] | de Nooij L, Wirz L, Heling E, et al. Exogenous glucocorticoids to improve extinction learning for post-traumatic stress disorder patients with hypothalamic-pituitary-adrenal-axis dysregulation: a study protocol description[J]. Eur J Psychotraumatol, 2024, 15(1): 2364441. DOI:10.1080/20008066.2024.2364441 |

| [4] | 赵芳冰. 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂对骨代谢影响的研究进展[J]. 医学研究生学报, 2021, 34(6): 653-657. DOI:10.16571/j.cnki.1008-8199.2021.06.017 |

| [5] | Maguire PA, Bastiampillai T, Allison S, et al. Rivastigmine for treatment-refractory posttraumatic stress disorder: a systematic review[J]. East Asian Arch Psychiatry, 2024, 34(2): 29-36. DOI:10.12809/eaap2353 |

| [6] | Cotovio G, Ventura F, Rodrigues da Silva D, et al. Regulatory clearance and approval of therapeutic protocols of transcranial magnetic stimulation for psychiatric disorders[J]. Brain Sci, 2023, 13(7): 1029. DOI:10.3390/brainsci13071029 |

| [7] | Brennan MC, Philip NS. Transcranial magnetic stimulation for posttraumatic stress disorder: prevention in the context of new trauma[J]. R I Med J (2013), 2023, 106(2): 17-19. |

| [8] | Edinoff AN, Hegefeld TL, Petersen M, et al. Transcranial magnetic stimulation for post-traumatic stress disorder[J]. Front Psychiatry, 2022, 13: 701348. DOI:10.3389/fpsyt.2022.701348 |

| [9] | Leong K, Chan P, Ong L, et al. A randomized sham-controlled trial of 1-hz and 10-hz repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) of the right dorsolateral prefrontal cortex in civilian post-traumatic stress disorder: un essai randomisé contrôlé simulé de stimulation magnétique transcrânienne repetitive (SMTr) de 1 Hz et 10 Hz du cortex préfrontal dorsolatéral droit dans le trouble de stress post-traumatique chez des civils[J]. Can J Psychiatry, 2020, 65(11): 770-778. DOI:10.1177/0706743720923064 |

| [10] | Philip NS, Barredo J, Aiken E, et al. Theta-burst transcranial magnetic stimulation for posttraumatic stress disorder[J]. Am J Psychiatry, 2019, 176(11): 939-948. DOI:10.1176/appi.ajp.2019.18101160 |

| [11] | 韩吉铭, 邢文龙, 姚永坤, 等. 重复经颅磁刺激联合帕罗西汀治疗创伤后应激障碍的临床效果[J]. 临床医学研究与实践, 2022, 7(36) 56-59, 64. DOI:10.19347/j.cnki.2096-1413.202236014.236014 |

| [12] | 李学欣, 夏存华. 经颅磁刺激联合帕罗西汀治疗创伤后应激障碍的效果分析[J]. 中外医疗, 2018, 37(4): 117-119. DOI:10.16662/j.cnki.1674-0742.2018.04.117 |

| [13] | 武文珺, 彭正午, 张瑞国, 等. 高频重复经颅磁刺激联合帕罗西汀治疗创伤后应激障碍的疗效[J]. 神经疾病与精神卫生, 2014, 14(5): 450-453. DOI:10.3969/j.issn.1009-6574.2014.05.006.06 |

| [14] | 张峰, 郑丽娜, 王传峰. 高频重复经颅磁刺激联合帕罗西汀对创伤后应激障碍神经内分泌及临床疗效的观察[J]. 精神医学杂志, 2017, 30(3): 225-227. DOI:10.3969/j.issn.2095-9346.2017.03.020 |

| [15] | 别怀玺, 王学员. 高频重复经颅磁刺激辅助治疗创伤后应激障碍疗效观察[J]. 广东医学, 2011, 32(2): 222-223. DOI:10.13820/j.cnki.gdyx.2011.02.045 |

| [16] | 李东河, 甘景梨, 段惠峰, 等. 高频重复经颅磁刺激对军人创伤后应激障碍的临床疗效[J]. 实用医药杂志, 2019, 36(7): 577-579. DOI:10.14172/j.issn1671-4008.2019.07.001 |

| [17] | 黄霞. 高频重复经颅磁刺激治疗PTSD的疗效分析及相关机制研究[D]. 石家庄: 河北医科大学, 2015. |

| [18] | 周平, 张瑶, 谭庆荣. 重复经颅磁刺激联合帕罗西汀治疗创伤后应激障碍的效果观察[J]. 精神医学杂志, 2016, 29(2): 89-92. DOI:10.3969/j.issn.2095-9346.2016.02.003 |

| [19] | 孙润珠, 陈怡环, 郭力, 等. 重复经颅磁刺激对创伤后应激障碍患者疗效及执行功能的影响[J]. 精神医学杂志, 2017, 30(1): 5-7. DOI:10.3969/j.issn.2095-9346.2017.01.002 |

| [20] | 李硕硕, 刘谦东, 袁增强. 创伤后应激障碍生物学基础及治疗研究进展[J]. 中国药理学与毒理学杂志, 2017, 31(12): 1185-1193. DOI:10.3867/j.issn.1000-3002.2017.12.006 |

| [21] | Marshall, Randall D, et al. A controlled trial of paroxetine for chronic PTSD, dissociation, and interpersonal problems in mostly minority adults[J]. Depression Anxiety, 2007, 24(2): 77-84. DOI:10.1002/da.20176 |

| [22] | Kline, N A et al. Sertraline efficacy in depressed combat veterans with posttraumatic stress disorder. The American journal of psychiatry vol. 151, 4 (1994): 621. doi: 10.1176/ajp.151.4.621a. |

| [23] | Martenyi F, Brown EB, Caldwell CD. Failed efficacy of fluoxetine in the treatment of posttraumatic stress disorder: results of a fixed-dose, placebo-controlled study[J]. J Clin Psychopharmacol, 2007, 27(2): 166-170. DOI:10.1097/jcp.0b013e31803308ce |

| [24] | Cosmo C, Berlow YA, Grisanzio KA, et al. Transdiagnostic symptom subtypes to predict response to therapeutic transcranial magnetic stimulation in major depressive disorder and posttraumatic stress disorder[J]. J Pers Med, 2022, 12(2): 224. DOI:10.3390/jpm12020224 |

| [25] | Philip NS, Doherty RA, Faucher C, et al. Transcranial magnetic stimulation for posttraumatic stress disorder and major depression: comparing commonly used clinical protocols[J]. J Trauma Stress, 2022, 35(1): 101-108. DOI:10.1002/jts.22686 |

| [26] | 陈冠婕, 吴迪, 彭正午, 等. 创伤后应激障碍及重复经颅磁刺激在其治疗中的研究进展[J]. 神经疾病与精神卫生, 2014, 14(5): 463-465. DOI:10.3969/j.issn.1009-6574.2014.05.010 |

| [27] | 徐承裕, 吴玉凤, 周丹. 低频rTMS联合帕罗西汀治疗对惊恐障碍患者临床症状和社会功能的影响[J]. 中国医学物理学杂志, 2023, 40(12): 1554-1557. DOI:10.3969/j.issn.1005-202X.2023.12.015 |

| [28] | 花嵘, 杨永圣, 姚爱明, 等. 强化镇痛对急性创伤患者创伤后应激障碍发病的影响[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(2): 217-220. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.02.015 |

| [29] | 杨永圣, 张梦, 姚爱明, 等. 创伤疼痛对伤后早期创伤后应激障碍发病的影响[J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(5): 665-669. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.05.011 |

| [30] | 刘斌, 陈红怡, 吴忠英, 等. 创伤后应激障碍物理治疗研究进展[J]. 中国神经精神疾病杂志, 2023, 49(9): 570-576. DOI:10.3969/j.issn.1002-0152.2023.09.011 |

2024, Vol. 33

2024, Vol. 33