2. 温州医科大学附属附属第二医院,温州 325027;

3. 杭州市卫生健康委员会,杭州 310021

院外心脏骤停(out-of-hospital cardiac arrest, OHCA)是所有国家和地区都需要面对的严重公共卫生问题,其发病率为(67~170)/10万人,平均病死率约为90%[1-3]。循证医学表明,通过心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation,CPR)和早期使用自动体外除颤器(automated external defibrillator, AED)进行治疗对增加OHCA患者的生存机会至关重要[3-4]。如果这些治疗在发生心脏骤停后3~5 min内进行,患者存活率可能高达50%~70%[5]。然而现实情况是专业的急救人员很难在5 min以内到达事发现场,因此目击OHCA事件发生的公众能够快速进行CPR和除颤是提高生存率的关键。

AED具备自动判断心律波形功能,如果判断是可除颤心律,可以实施电击除颤,其最大特点是使用者无需具备医学专业背景。国外研究数据显示,AED联合CPR组生存率是仅CPR组的1.42~3.57倍[6-10]。做得好的地区,如果初始心律是室颤的患者,存活出院率能达到50%以上,充分说明了公众应用AED除颤(public-access defibrillation, PAD)能够非常有效地提升OHCA患者存活出院率。

最新研究表明,中国OHCA年发病率约95.7/10万,年发病超75万人,旁观者使用AED比例不足0.1%,存活出院率仅为1.2%[11]。近两年,北京有学者[12]也报道了2014-2019年全国公共场所使用AED现场急救54例临床病案,AED对可除颤节律识别及除颤建议的正确率100%,对室颤电击成功率为97.22%,无脉性室速成功率为100%。存活出院40例(88.9%),AED应用的效果非常显著,但是数量明显不足。

综合国内外应用AED的经验和循证医学证据,开展“PAD”项目是促进全民健康的重要部分,能够有效提升国内OHCA救治水平。2021年杭州率先以地方立法形式规范了公共场所AED的配置和管理,经过两年的探索,在PAD项目开展方面积累了一些经验,可供其他地区借鉴。

1 资料与方法 1.1 研究对象研究时间自杭州市2015年1月在公共场所配置AED开始,截至2023年11月30日止,回顾性分析杭州市公共场所配置的所有品牌AED数量、安装场所类型、安装区域、使用及救治信息等,追溯OHCA事件的发病地点、最终转归。2015年1月至2022年6月数据来源于人工统计,2022年6月至2022年11月30日来源于“杭州AED在线”信息化管理平台。本次研究所有数据均进行了脱敏处理,并得到了浙江省杭州市急救中心医学伦理委员会的批准(HZEMC-2023-07)。

1.2 统计学方法采用SPSS 26.0软件对数据进行统计学分析。分类变量以频率和比例表示,对分类变量比例采用卡方检验分析。以双侧P < 0.05为差异有统计学意义。

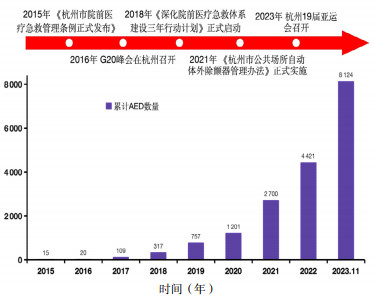

2 结果 2.1 历年AED数量及影响事件杭州市自2015年初始在公共场所配置AED,随着《杭州市院前医疗急救管理条例》的正式实施,公众急救培训和救人免责被写入条款,公众参与急救工作有了法律保障。2016年G20峰会的顺利召开显示了杭州要成为国际大都市的决心。OHCA救治成功率是最能体现城市公共卫生应急救治体系能力的指标之一,AED作为最重要的急救设备,其配置工作也得到了政府的高度重视。随后2018年杭州市正式启动了《深化院前医疗急救体系建设三年行动计划(2018-2020)》,对AED配置和培训作了明确要求。随着配置数量的增多,为了更加规范管理,2021年《杭州市公共场所自动体外除颤器管理办法》正式实施,2023年19届亚运会在杭州顺利举行,随着城市国际化进程的不断深入,AED的配置和使用工作也在稳步推进,截至2023年11月底杭州市公共场所AED数量为8 124台,按照2022年杭州市常住人口1237.6万统计,配置水平为65.64台/10万人口。见图 1。

|

| 时间(年) 图 1 2015-2023年杭州市公共场所AED数量及影响事件 |

|

|

按照《杭州市公共场所自动体外除颤器管理办法》的规定,交通枢纽、公共文化设施、学校、大型社区商超等公共场所需要配置AED,同时还要求所配置的AED满足信息化管理的要求,设置在公共场所的AED实时上报设备状态、位置及使用情况。目前杭州所有场所类型中社区安装AED数量最多,为1 869台;使用次数方面交通枢纽使用次数最多,为56次,历年累计使用比例高达12.42%。所有AED的安装场所类型和使用情况见表 1。

| 安装场所类型 | 安装数量(台) | 使用次数(次) | 使用比例(%) |

| 其他 | 239 | 3 | 1.26% |

| 宾馆饭店 | 260 | 2 | 0.77% |

| 养老机构 | 268 | 13 | 4.85% |

| 公园景区 | 284 | 17 | 5.99% |

| 公共文化设施 | 434 | 17 | 3.92% |

| 交通枢纽 | 451 | 56 | 12.42% |

| 商超 | 497 | 3 | 0.60% |

| 公司 | 525 | 8 | 1.52% |

| 政府机关 | 883 | 18 | 2.04% |

| 医疗机构 | 1 035 | 52 | 5.02% |

| 学校 | 1 379 | 20 | 1.45% |

| 社区 | 1 869 | 30 | 1.61% |

| 汇总 | 8 124 | 239 | 2.94% |

2023年1~11月,AED被使用127次,其中初始心律为可除颤心律的21例,复苏成功17例,存活出院13例,存活出院率为61.9%。2015年1月至2023年11月,AED累计被使用239次,初始心律为可除颤心律的78例,复苏成功58例,存活出院45例,存活出院率为57.69%,见表 2。

| 年度 | 年度AED使用(次) | 初始心律为可除颤心律(例) | ROSC(例) | 存活出院(例) |

| 2015 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2016 | 3 | 2 | 2 | 2 |

| 2017 | 3 | 1 | 0 | 0 |

| 2018 | 7 | 5 | 5 | 3 |

| 2019 | 9 | 9 | 5 | 4 |

| 2020 | 10 | 5 | 4 | 3 |

| 2021 | 26 | 16 | 10 | 8 |

| 2022 | 52 | 17 | 13 | 10 |

| 2023年1—11月 | 127 | 21 | 17 | 13 |

| 汇总 | 239 | 78 | 58 | 45 |

本研究数据表明,杭州公共场所AED的配置进入了规范发展的快车道,设备安装数量近三年每年增长幅度接近100%,设备使用次数和救治成功案例逐年增多,通过研究8年期间杭州市布置AED过程中遇到的问题,结合国外成功开展PAD项目的经验和国内实际情况,总结出以下几点经验。

3.1 立法先行,厘清各方权责杭州市于2014年底,2015年初即开始启动了公共场所AED的配置使用推广工作,但在具体推动落实AED配置工作过程中,遇到了一些困难与瓶颈,例如:场所单位怕担责不愿接收;各方权责不清,AED管理人员不明,利用率不高;公众不会、不愿、不敢救助他人;AED资金来源较少,主要依靠公益慈善组织捐赠,不能做到大量地、有规划地配置;维护保养检查等制度保障缺失。这些问题阻碍了AED公共场所配置的规范快速推广,影响了城市健康安全保障能级的提升。

2015年《杭州市院前医疗急救管理条例》正式实施,该条例对公众急救培训等方面作了明确规定。2018年,《杭州市深化院前医疗急救体系建设三年行动计划(2018-2020年)》正式下发,该文件对公共场所自动体外除颤器(AED)设置和管理作出了指导性意见,明确了杭州公共场所自动体外除颤器立法工作的相关内容和时间要求;2019年《杭州市公共场所自动体外除颤器管理办法》成为预备立法项目;2020年成为正式立法项目;并于2021年1月1日颁布实施。《办法》厘清了AED配置、规划、管理和使用中各方的权责,为公共场所AED设置管理提供了法律保障。主要内容包括:

(1) 明确卫生健康主管部门负责制定配置规划,并对AED的管理、使用、培训及维护保养进行督查。

(2) 明确配置场所:大型交通枢纽、公共文化设施、学校、社区、大型商超等人流密集的公共场所必须配置AED。

(3) 资金保障:政府主导,将规定的公共场所及执法执勤车辆、船舶AED配置、培训、维护等纳入财政预算予以保障。

(4) 明确配置单位负责设施设备维护保养和后期运行管理。

(5) 明确培训主体是卫生健康主管部门和红十字会。

(6) 明确救人免责。救助人因使用自动体外除颤器自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人依法不承担民事责任。

3.2 合理配置,最大可能及时获取AED因为OHCA事件带有一定的偶然性,很难预测,所以公共场所必须有足够数量和分布密度的AED,才能确保有需要的时候公众能及时获取。有学者建议在100 m或1.5 min快走范围内应该有一个AED[13-14],但是这样的覆盖率会造成极大的资源浪费。根据国内急救专家关于AED的投放共识[15],全国需要达到100~200台/10万人的初步目标,设备采购以及相关培训和后期的AED设备维护管理等较大,故其所占用的社会资源需要更优化配置,从而挽救更多的生命。为了避免无序的AED投放,需要政府卫生健康行政部门的统一规划和管理。这些规划必须基于既往的院前急救数据、本地区OHCA事件发生率高低、人口和地理大数据,利用数学模型进行科学测算,以识别OHCA高风险场所,避免AED放置盲区,才能真正做到合理投放AED设备。目前学校、体育场馆和交通枢纽等场所已被公认为需要配置AED,本研究数据也表明杭州市公共场所中交通枢纽的AED使用比例是最高的,后续需要考虑进一步增加AED数量。另外虽然社区的AED数量最多,但是使用比例并不高。事实上国内外研究表明,50%~80%的OHCA事件发生在社区内,而大部分AED从未被使用,这可能与公众对AED的知晓率低,急救意愿不强有关[11, 16],所以结合国外的经验,除了在社区加强宣传和培训,社区卫生服务中心投放AED也是不错的选择。当AED数量增加的时候,AED的可获取性更需要引起关注。哥本哈根的一项研究表明29%的公共场所的心脏骤停事件发生在距离AED 100 m的范围内,然而只有不到一半的AED可以获取,其原因很大一部分是AED被放置在工作场所内,工作时间之外场所关闭后AED就处于无法获取的状态[17]。因此,优化公共场所AED可获取时间,增加对24 h都可获取的AED也是必要的。

3.3 信息赋能,建设AED信息化统一管理平台(1) 位置管理。公众能否准确地在整个城市的AED布局网中顺利取到AED,取决于AED布局网络中位置标注的准确性。构建AED网络和信息化管理平台,绘制AED地图,通过地图软件、手机小程序等,能随时为公众提供准确的地理位置信息,方便导航获取。同时利用“互联网+急救”,将公共场所AED地图接入120急救指挥调度平台,在公众拨打120急救电话后,急救中心调度员除了对其进行电话指导急救,还可以第一时间调度匹配到附近的急救志愿者和AED。

(2) 状态管理,确保第一目击者(急救志愿者)取到的AED能够正常工作。①配置具备物联网功能(如4G/5G、NB-loT、WiFi等无线传输方式)支持远程管理系统、自检功能完备并具备自我状态检测和提醒的AED,可随时对设备的状态、位置、电池电量、电极片有效期进行远程管理,确保设备随时可用。②明确责任单位,定期对AED的状态、使用及维护情况进行收集及总结。③责任单位、配置单位、其他关联单位、设备厂家共同探索,建立科学化、信息化、网络化的24 h动态管理系统,确保设备的正常运行。

3.4 加强AED宣传和培训,提高公众使用AED的意愿和能力有几项研究评估了公众在发生OHCA事件时使用AED的态度。使用AED的意愿从5%~65%不等,这个结果一部分是源于文化差异,但是对于生命的尊重是全世界人民的共识,同时AED相关知识和使用培训方面的努力可能会显著增加公众对使用AED的信心。公众不愿使用AED的还有一个重要原因是担心承担法律责任或错误使用该设备造成不良的后果,这些问题需要通过不断地培训和科普来克服。除了标准的急救知识和技能培训课程外,基于移动互联网的应用程序和互动教育也可以成为增加知识和降低公众使用AED的障碍的一种方式。国外PAD项目经验提示单纯投放AED,很少有公众知道附近有AED,公众也不知道在哪里或如何找到最近的AED。只有不断加强对AED的宣传和培训,让公众更多地了解AED,才能增强公众使用意愿和能力。

总而言之,AED的配置、管理和应用工作给城市现代化治理体系带来了挑战。本研究回顾历年救治数据表明,杭州PAD项目利用信息化手段,连接AED实景地图、急救志愿者以及120指挥调度平台,能够大幅缩短OHCA患者除颤等待时间,让患者在“黄金4分钟”之内获得医疗救助成为可能[18]。从这一角度来说,本研究兼具科学性、有效性和较强的可复制性,有一定的推广价值。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 钱里娜:研究设计、数据统计与论文撰写;王建岗:研究设计与论文修改;陈晓玲、宋因力、宋心玥:数据处理;张军根、应旭旻:研究设计和指导

| [1] | Tsao CW, Aday AW, Almarzooq ZI, et al. Heart disease and stroke statistics-2022 update: a report from the American heart association[J]. Circulation, 2022, 145(8): e153-e639. DOI:10.1161/CIR.0000000000001052 |

| [2] | Bray J, Howell S, Ball S, et al. The epidemiology of out-of-hospital cardiac arrest in Australia and New Zealand: a binational report from the Australasian Resuscitation Outcomes Consortium (Aus-ROC)[J]. Resuscitation, 2022, 172: 74-83. DOI:10.1016/j.resuscitation.2022.01.011 |

| [3] | Gräsner JT, Herlitz J, Tjelmeland IBM, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Epidemiology of cardiac arrest in Europe[J]. Resuscitation, 2021, 161: 61-79. DOI:10.1016/j.resuscitation.2021.02.007 |

| [4] | Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, et al. Part 3: adult basic and advanced life support: 2020 American heart association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2020, 142(16_suppl_2): S366-S468. DOI:10.1161/CIR.0000000000000916 |

| [5] | Valenzuela TD, Roe DJ, Nichol G, et al. Outcomes of rapid defibrillation by security officers after cardiac arrest in casinos[J]. N Engl J Med, 2000, 343(17): 1206-1209. DOI:10.1056/NEJM200010263431701 |

| [6] | Hallstrom AP, Ornato JP, Weisfeldt M, et al. Public-access defibrillation and survival after out-of-hospital cardiac arrest[J]. N Engl J Med, 2004, 351(7): 637-646. DOI:10.1056/NEJMoa040566 |

| [7] | Weisfeldt M, Sitlani C, Ornato J, et al. Survival after application of automatic external defibrillators before arrival of the emergency medical system: evaluation in the resuscitation outcomes consortium population of 21 million[J]. J Am Coll Cardiol, 2010, 55(16): 1713-1720. DOI:10.1016/j.jacc.2009.11.077 |

| [8] | Malta Hansen C, Kragholm K, Pearson DA, et al. Association of bystander and first-responder intervention with survival after out-of-hospital cardiac arrest in north Carolina, 2010-2013[J]. JAMA, 2015, 314(3): 255. DOI:10.1001/jama.2015.7938 |

| [9] | Kitamura T, Kiyohara K, Sakai T, et al. Public-access defibrillation and out-of-hospital cardiac arrest in Japan[J]. N Engl J Med, 2016, 375(17): 1649-1659. DOI:10.1056/NEJMsa1600011 |

| [10] | Kiyohara K, Kitamura T, Sakai T, et al. Public-access AED pad application and outcomes for out-of-hospital cardiac arrests in Osaka, Japan[J]. Resuscitation, 2016, 106: 70-75. DOI:10.1016/j.resuscitation.2016.06.025 |

| [11] | Zheng J, Lv C, Zheng W, et al. BASIC-OHCA Coordinators and Investigators. Incidence, process of care, and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in China: a prospective study of the BASIC-OHCA registry[J]. Lancet Public Health, 2023, 8(12): e923-e932. DOI:10.1016/S2468-2667(23)00173-1 |

| [12] | 陈志, 张元春, 何小军, 等. 应用自动体外除颤器现场急救54例病案分析[J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(4): 608-614. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020022.021-1 |

| [13] | Aufderheide T, Hazinski MF, Nichol G, et al. Community lay rescuer automated external defibrillation programs: key state legislative components and implementation strategies: a summary of a decade of experience for healthcare providers, policymakers, legislators, employers, and community leaders from the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee, Council on Clinical Cardiology, and Office of State Advocacy[J]. Circulation, 2006, 113(9): 1260-1270. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.106.172289 |

| [14] | Chan TCY, Li H, Lebovic G, et al. Identifying locations for public access defibrillators using mathematical optimization[J]. Circulation, 2013, 127(17): 1801-1809. DOI:10.1161/circulationaha.113.001953 |

| [15] | 中华医学会急诊医学分会, 中国医学科学院海岛急救医学创新单元, 海南医学院急救与创伤研究教育部重点实验室, 等. 中国AED布局与投放专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(8): 1025-1031. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.08.003 |

| [16] | Iwami T, Hiraide A, Nakanishi N, et al. Outcome and characteristics of out-of-hospital cardiac arrest according to location of arrest: a report from a large-scale, population-based study in Osaka, Japan[J]. Resuscitation, 2006, 69(2): 221-228. DOI:10.1016/j.resuscitation.2005.08.018 |

| [17] | Sun CLF, Demirtas D, Brooks SC, et al. Overcoming spatial and temporal barriersto public access defibrillators ViaOptimization[J]. J Am Coll Cardiol, 2016, 68(8): 836-845. DOI:10.1016/j.jacc.2016.03.609 |

| [18] | 孙亚群, 王璐, 邬利平, 等. 急救调度员在线指导目击者获取和使用AED的回顾性研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(6): 840-842. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.06.027 |

2024, Vol. 33

2024, Vol. 33