2. 中南大学湘雅三医院普外Ⅱ科,长沙 400013

2. The Second Department of General Surgery, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 400013, China

随着技术更新、急救知识的普及以及体外心肺复苏(extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, ECPR)的逐渐开展,越来越多心脏骤停(cardiac arrest, CA)患者实现了自主循环恢复(return of spontaneous circulation,ROSC)。《中国心脏骤停与心肺复苏报告:2022年版》中指出,2020年全国7个地区经120救治的院外心脏骤停(Out-of-hospital cardiac arrest, OHCA)患者中,实现ROSC的比例为6.0%,存活出院或30 d存活率为1.2%,出院或30 d神经功能预后良好率仅有0.8%;接受心肺复苏的院内心脏骤停(in-hospital cardiac arrest, IHCA)患者中,实现ROSC比例为41.1%,存活出院或30 d存活率为9.4%,出院或30 d神经功能预后良好率为6.7%[1-2]。研究数据表明,CA患者恢复自主循环后仍有70%死于严重的神经系统损伤[3]。复苏后脑损伤是患者致死致残的主要原因[4]。故减轻复苏后脑损伤一直是CA后治疗的重点。然而,目前国内学者主要聚焦于CA后脑损伤的机制探索,以及应用循证医学的方法来评价各类脑保护治疗的有效性和安全性,缺少对心脏骤停后脑损伤领域的整体研究进展的探讨。

CiteSpace软件能够将文献计量学方法、信息可视化和数据挖掘方法结合起来,通过对大量文献的关键词、作者、国家等信息数据做共现和聚类分析,客观分析该领域的发展趋势,预测热点[5]。笔者所在单位为全国心肺脑复苏示范单位,本研究结合自身救治经验,运用CiteSpace软件,对近10年Web of Sciences(WOS)核心数据库中收录的相关文献进行计量学研究,分析该领域的年度发文量、高产国家、机构和作者、研究现状、热点和趋势,绘制可视化图谱,以期为CA后脑保护的临床研究提供更多的思路和参考。

1 资料和方法 1.1 数据来源文献来源为WOS核心数据库,以“cardiac arrest OR resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation”和“brain* OR neuro*”为主题词共同构成检索式,检索年限为2013年1月1日至2023年10月25日,语言限制为英文,文献类型限制为Articles(论著)、Reviews(综述),排除其他语种的文献、会议通知、征稿启事、图书、报纸、学位论文等非学术性文献资料及与主题不相关的无效性文献。

1.2 研究方法将WOS核心数据库检索到的文献以“plain text”格式导出到本地,包含完整记录和引文等信息,将上述资料导入到CiteSpace 5.8.R3软件中去重,再进行数据分析。参数设置如下:时间分区(Time Slicing)为2013年1月到2023年10月,每1年为1个时间切片;节点类型(Node Types)分别选取作者(Author)、机构(Institution)、国家(Country)、关键词(Keywords),各自生成不同的可视化共现图谱。阈值设置(Top N per slice)=50;修剪选项(Pruning):选择关键路径(Pathfinder)、修剪合并网络(Pruning the Merged Networks)、修剪切片网络(Pruning Sliced Networks);其他参数均为默认设置。

2 结果 2.1 年度发文量的趋势在WOS核心数据库中共检索出16 176篇文献,根据纳入和排除标准,最终得到有效学术文献10867篇。结果提示,过去10年该领域发文量逐年增多,尤其在2017年之后上升明显,2021年达到高峰,2023年数量因检索时间未足1年,仅有832篇,见附图1。

2.2 国家、机构、作者及合作分析节点类型选择国家(Country)生成国家/地区发文情况的可视化图谱,节点的圆圈大小代表该国家发文量,节点与节点连线代表国家之间的合作密切程度[6]。WOS核心数据库中,CA后脑损伤领域的文献可视化图谱共生成259个节点,1027条连线,国家合作网络图谱的密度为0.0307,见附图2。发文量前3的国家/地区为美国(USA,3691篇)、中国(PR CHINA,787篇)、日本(JAPAN,678篇),其他前10的国家见附表1,美国中介中心性最高(0.47)。

节点类型选择机构(Institution)生成机构发文情况的可视化图谱。对WOS核心数据库文献进行分析,共生成167个节点,1 307条连线,机构合作网络图谱的密度为0.0943,见附图3。发文量前3的机构分别是为匹兹堡大学(Univ Pittsburgh,352篇)、宾夕法尼亚大学(Univ Penn,239篇)和密西根大学(Univ Michigan,214篇),其他前10机构见附表2。

节点类型选择作者(Author)生成作者发文情况的可视化图谱。WOS核心数据库中,心脏骤停后脑损伤研究领域发文最多前10作者见附表3,前3名作者分别Hans Friberg(110篇)、Sang Do Shin(102篇)、Niklas Nielsen(102篇),各作者之间的关联情况见附图4。

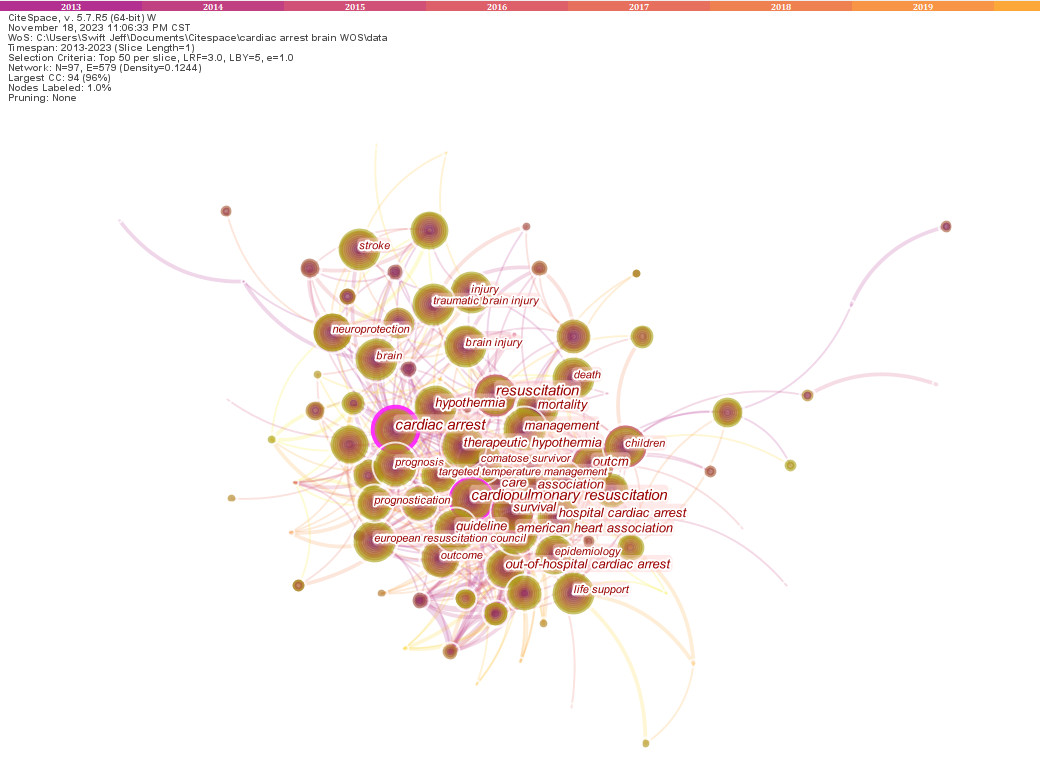

2.3 研究热点及发展趋势分析 2.3.1 关键词共现分析关键词是文章核心论点,高频关键词在一定程度上体现了研究热点。将WOS核心数据库的文献关键词进行共现分析,可视化图谱中出现频次越大,在图中字体显示越大,节点越大,见图 1。按频次大小,前5位的关键词依次是:心脏骤停(cardiac arrest,3181)、心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation,2500)、复苏(resuscitation,2000)、存活(survival,1519)、结局(outcome,1084)。关键词中介中心性代表该关键词连接两个或多个不相关的关键词,中介中心性超过0.1的节点为关键节点[6]。按中介中心性高低,前5位的关键词依次是:心脏骤停(cardiac arrest,0.47)、心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation,0.22)、复苏(resuscitation,0.19)、儿童(children,0.16)、结局(outcome,0.14)。

|

| 图 1 WOS核心数据库心脏骤停后脑损伤的关键词共现图谱 Fig 1 Co-occurring map of keywords related to post-cardiac arrest brain injury in WOS core database |

|

|

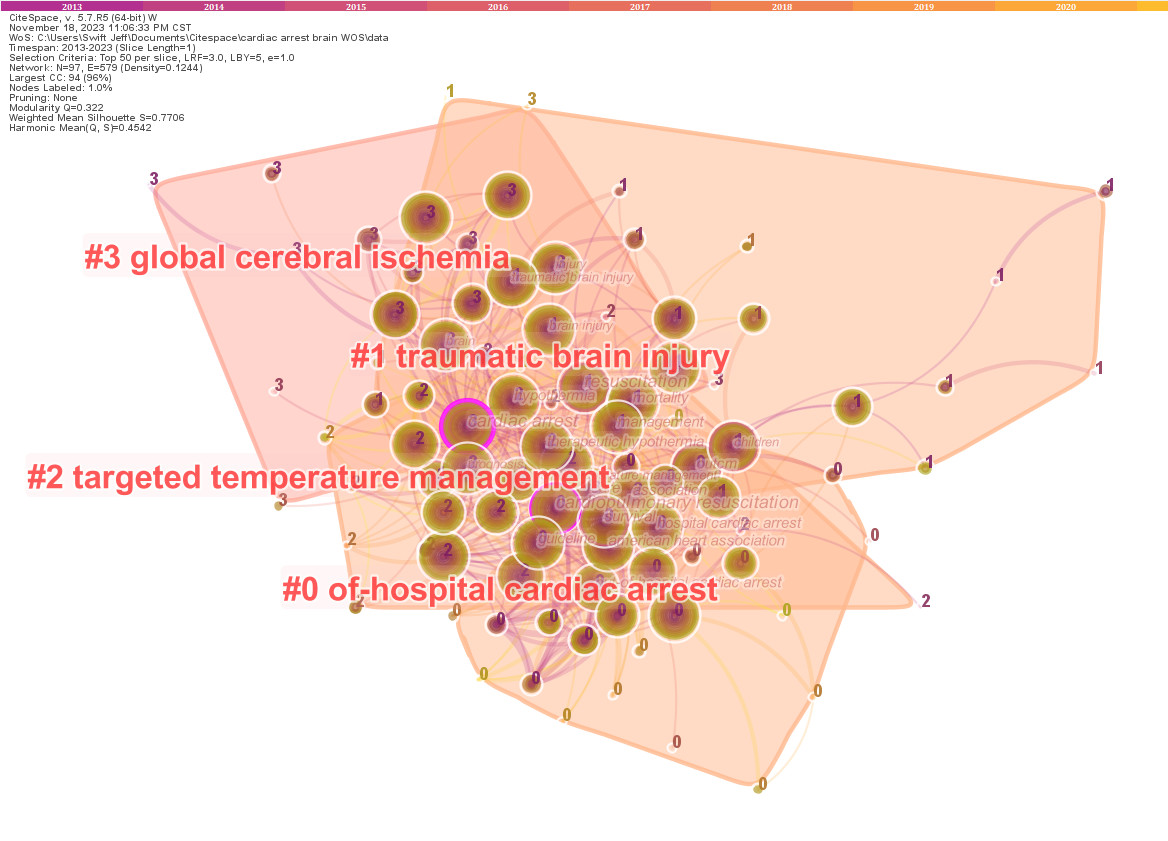

关键词聚类概括了紧密相连的一类关键词的主题。聚类模块值Q>0.3意味着聚类结构显著,平均轮廓值S>0.5代表类合理[6-7]。在关键词共现分析的基础上,选择CiteSpace软件中的LLR算法,将关系紧密的关键词进行聚类,每个关键词一个值,同一聚类中值最大的当选该聚类的标签,由此得到关键词的聚类图谱。如图 2所示,WOS数据库的关键词聚类图谱的模块值Q=0.322(>0.3),表明该聚类图结构显著,平均轮廓值S=0.7706(>0.5),表明聚类合理,具有一定统计学意义。该图谱共有4个聚类标签,分别是:#0院外心脏骤停(out-of-hospital cardiac arrest),#1创伤性脑损伤(traumatic brain injury),#2目标温度管理(targeted temperature management),#3全脑缺血性损伤(global cerebral ischemia),其中,#3聚类标签是值排名第2的关键词。各聚类包含的主要关键词见表 1。

|

| 图 2 WOS核心数据库心脏骤停后脑损伤领域关键词的聚类图谱 Fig 2 Cluster analysis of keywords related to post-cardiac arrest brain injury in WOS core database |

|

|

| 聚类ID | 关键词数 | 平均轮廓值 | 年份 | 包含的前10个关键词 |

| 0 | 30 | 0.789 | 2014 | out-of-hospital cardiac arrest; extracorporeal cardiopulmonary resuscitation; cardiac arrest; shockable rhythm; refractory cardiac arrest; in-hospital cardiac arrest; survival outcome; rat model; traumatic brain injury; global cerebral ischemia |

| 1 | 24 | 0.696 | 2014 | traumatic brain injury; severe traumatic brain injury; of-hospital cardiac arrest; cardiac arrest; hypertonic saline; neurodevelopmental outcome; trauma patient; hemorrhagic shock; massive transfusion; ill patient |

| 2 | 23 | 0.751 | 2014 | targeted temperature management; cardiac arrest; traumatic brain injury; extracorporeal cardiopulmonary resuscitation; cardiac arrest patient; receiving targeted temperature management; comatose patient; early prognostication; outcome prediction; severe traumatic brain injury |

| 3 | 17 | 0.87 | 2013 | of-hospital cardiac arrest; global cerebral ischemia; rat model; of-hospital cardiac arrest patient; asphyxial cardiac arrest; reperfusion injury; transient global cerebral ischemia; cerebral ischemia; brain damage; oxidative stress |

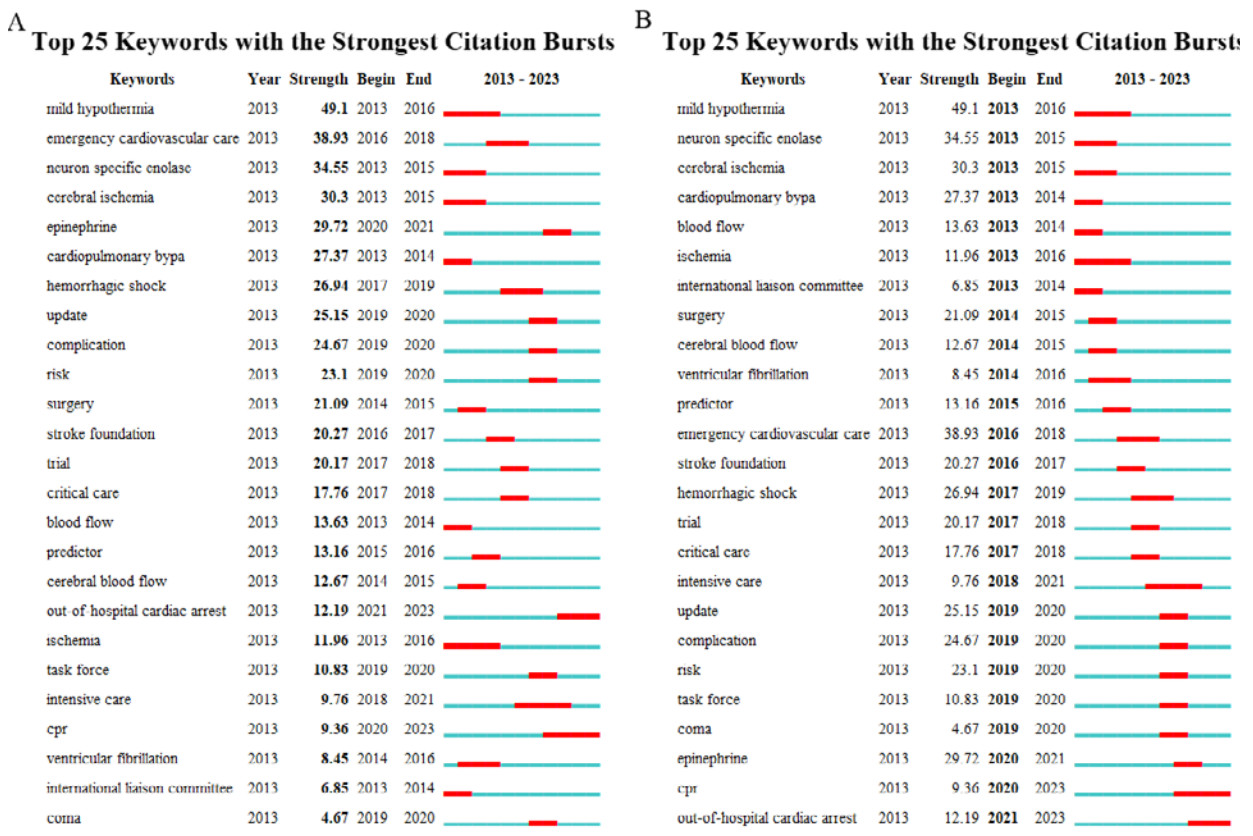

突现强度(strength)是对关键词的一种量化表达方式,表示该关键词在短时间内被大量引用[8]。按突现强度排名前10位的关键词分别是:亚低温(mild hypothermia)、心血管急诊护理(emergency cardiovascular care)、神经元特异性烯醇化酶(neuron specific enolase)、脑缺血(cerebral ischemia)、肾上腺素(epinephrine)、体外循环(cardiopulmonary bypa)、出血性休克(hemorrhagic shock)、更新(update)、并发症(complication)、危险因素(risk),见图 3A。按出现年份最新排名前10位的关键词分别是:院外心脏骤停(out-of-hospital cardiac arrest)、心肺复苏(cpr)、肾上腺素(epinephrine)、昏迷(coma)、工作组(task force)、危险因素(risk)、并发症(complication)、更新(update)、重症监护(intensive care)、critical care(重症护理),见图 3B。其中,亚低温是近10年CA后脑损伤领域中被引用次数最多的关键词。

|

| A:按突现强度排名,B:按出现年份排名 图 3 WOS核心数据库心脏骤停后脑损伤领域关键词突现 Fig 3 Burst analysis of keywords related to post-cardiac arrest brain injury in WOS core database |

|

|

为了从时间维度来表示知识演进,展示文献更新和相互影响,本研究将关键词聚类按照时间分布进行转换[6]。时线图显示了各聚类标签随时间的演变趋势,各节点按照所属聚类发表时间生成于相应位置。结果显示,聚类#0院外心脏骤停、#1创伤性脑损伤、#2目标温度管理在2013—2015年存在大量突现关键词节点,聚类#3全脑缺血性损伤的关键词节点较少,主要集中在2013年;2017年以后的研究方向主要集中在聚类#0院外心脏骤停和聚类#1创伤性脑损伤,见附图5。

时区图中,圆圈图形越大,表示该关键词出现频率越高,连线代表关键词的联系,关键词定位于第一次出现的年份。结果显示,该领域的高频关键词主要出现在2015年前,研究持续时间均较长,并且与新出现的关键词均存在较多联系;2017年以后新的高频关键词主要包括体外膜肺(extracorporeal membrane oxygen)、重症护理(critical care)、危险因素(risk)、肾上腺素(epinephrine)、脑电图(EEG)、心脏协会指南(heart association guideline)等,见附图6。

3 讨论本研究通过CiteSpace软件对心脏骤停后脑损伤领域的文献进行了可视化分析。从年度发文量来看,近十年该领域的发文量逐渐上升,高峰在2021年,这可能与全球范围新型冠状病毒感染(Corona virus disease 2019,COVID-19)的大流行有关。虽然COVID-19疫情使得大部分领域的研究进展减缓、数目下降,但是,因COVID-19感染导致了OHCA和IHCA的发生率增加,存活率降低等原因,心肺脑复苏领域的研究反而有所增多[9]。研究者们热衷于探索COVID-19与心血管急症之间存在相互影响,以及如何降低施救者在对确诊或疑似COVID-19患者进行CPR时被感染的风险。

从国家/地区来看,过去十年心脏骤停后脑损伤的研究文献涉及全球范围,美国、中国和日本在该领域发文量位于前三。从高产作者来看,发文量前3的作者分别是瑞典隆德大学的Hans Friberg、首尔国立大学盆唐医院的Sang Do Shin和瑞典隆德大学的Niklas Nielsen。从发文机构来看,发文量排名前三的分别为匹兹堡大学、宾夕法尼亚大学和密西根大学,均来自美国。不难发现,我国虽然总发文量位居第二,但是并没有高产和高引用作者或机构。笔者推测,其原因可能与我国发文作者分散、各研究机构相对独立有关,而且作者之间、机构之间、区域之间均缺乏高质量的合作和引用,缺乏有效信息的共享,未建立国内区域化的良性循环交流,也未建立与其他国家医疗中心或研究机构的高质量合作。2020年AHA心肺复苏和心血管急救指南明确推荐了成立区域复苏中心,而美国、德国等国家已经制定了有效的复苏中心认证质量标准[10-11]。我国心脏骤停中心的建设人在起步阶段,国内已有多家医院和学者积极探索中心建设的模式和方式[12]。建议CA和复苏中心加快组建多学科团队的进度,优化CA后集束化治疗,加强多区域多中心的合作研究,构建多层次公共数据库,这样才能有效提升国内心脏骤停后脑损伤的治疗和研究水平。

关键词是文章内容的高度概括及核心主题,CiteSpace软件能对文献的关键词进行共现和聚类分析,通过可视化图谱,清晰地展现该领域的研究现状、热点及趋势方向。本研究发现排名前三的关键词聚类分别为OHCA、创伤性脑损伤(traumatic brain injury, TBI)和目标温度管理(targeted temperature management, TTM)。OHCA是近年该领域的研究热点。前文已指出,由齐鲁医院急诊科团队牵头建立的“中国人群心脏骤停发病率、病死率及危险因素调查”院外部分纳入了92 913例OHCA患者,ROSC为1733例,占比5.98%,出院生存的患者为330例,占比1.15%,出院或30d神经功能预后良好患者为238例,占比0.83%[1]。尤其在COVID-19爆发后,OHCA的发生风险明显增高,也促使其持续受到研究者关注[13]。此外,2015年AHA心肺复苏和心血管急救指南定义了旁观者心肺复苏(Bystander CPR,B-CPR),《2020年AHA心肺复苏和心血管急救指南》将电话指导的CPR(Telephone CPR,T-CPR)也纳入OHCA患者的救治内容中,我国也在2019年颁布了《电话指导的心肺复苏专家指南》[11, 14-15]。以上这些指南和共识的制定,使得OHCA患者救治持续得到广泛关注。TBI是关键词聚类的第二个标签,在此特指的是创伤性心脏骤停(traumatic cardiac arrest, TCA)所引起的脑损伤。随着创伤外科的快速发展,TCA患者的救治得到越来越多的重视。TCA患者的脑损伤研究中,CA和创伤双重因素对脑损伤的影响以及二者的交互影响将是未来研究的重点。TTM作为CA后脑损伤所探索的研究方向[16],是第三个聚类标签。这与本研究的关键词突现分析结果一致。2002年以来TTM已经成为心肺脑复苏的重要措施,但是,目前我国实施TTM的比例仍然非常低[1]。关于TTM降温的时机和速度、目标温度的选择、TTM的时长、复温速度、患者选择的个体化等在临床实践中仍有争议。

除了聚类之外,时线图和时区图也展示了CA后脑损伤研究的发展历程,对归纳总结研究领域主题和预测未来方向均有重要意义。不难发现,2017年之后的关键词聚类主要在OHCA和TTM方向,并出现了一些新的高频关键词,如ECMO、EEG等。其中,ECMO的快速发展推动了ECPR的应用。我国《成人体外心肺复苏专家共识(2023版)》推荐对于20 min持续高质量CPR仍未ROSC的患者,可以实施考虑ECPR[17]。基于CA到启动ECPR治疗的最佳时机、ECPR对难治性CA患者生存和代谢状况的影响、ECPR的并发症、伦理问题等仍存在不确定性,因此,探索ECPR建立和管理模式将成为未来急诊医学的主攻方向。除了ECPR之外,本次绘制的时区图中,EEG也是新出现的高频关键词。目前EEG已经广泛应用到CA后脑损伤评价中,通过脑电活动的信息,帮助评估患者脑功能的恢复和预后,指导和调整治疗决策[18]。近期有一项研究应用EEG技术,建立了ERC-ESICM 2021预测算法,用于对复苏后并发症、总体生存期、致残风险等进行判断[19]。然而,在临床实践中EEG的标准化和一致性仍然是挑战,需要更多的研究来确定其准确性和可靠性。

综上所述,CA后脑损伤是心肺脑复苏的难点之一,近十年该领域的研究数量多,进展迅速。OHCA、创伤性脑损伤、目标温度管理是近年的研究热点,重症监护、体外膜肺、脑电图将是研究发展趋势。本研究的不足在于,笔者分析的样本仅来自WOS数据库,在一定程度上可能会影响样本的代表性,虽然WOS数据库中存在部分由中国学者发表的英文文章,但没有结合中国知网数据库的资料,故国内形势的比较和分析的结果可能存在一定偏倚。因此,在应用本文结果时需考虑上述局限性。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

本文附录请登录中华急诊网(www.cem.org.cn) 浏览(Html格式全文)

作者贡献声明 莫晓叶负责文章构思和起草文章,贺威参与解释部分数据,曾丽媛参与采集数据,李湘民和李小刚均对文章的知识性内容进行了批评性审阅,周利平负责设计、修改和定稿文章,李政负责所有数据处理、统计以及定稿

| [1] | 陈玉国, 徐峰. 中国心脏骤停与心肺复苏报告: 2022年版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2023. |

| [2] | Xie X, Zheng JQ, Zheng W, et al. Efforts to improve survival outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in China: basic-OHCA[J]. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2023, 16(2): e008856. DOI:10.1161/CIRCOUTCOMES.121.008856 |

| [3] | Taccone FS, Crippa IA, Dell'Anna AM, et al. Neuroprotective strategies and neuroprognostication after cardiac arrest[J]. Best Pract Res Clin Anaesthesiol, 2015, 29(4): 451-464. DOI:10.1016/j.bpa.2015.08.005 |

| [4] | 杜兰芳, 马青变. 《2020年中国心脏骤停后脑保护专家共识》解读二: 目标温度管理[J]. 中华脑血管病杂志(电子版), 2021, 15(5): 293-296. DOI:10.11817/j.issn.1673-9248.2021.05.004 |

| [5] | Synnestvedt MB, Chen CM, Holmes JH. CiteSpace Ⅱ: visualization and knowledge discovery in bibliographic databases[J]. AMIA Annu Symp Proc, 2005, 2005: 724-728. |

| [6] | 陈悦, 陈超美, 刘则渊, 等. CiteSpace知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究, 2015, 33(2): 242-253. DOI:10.16192/j.cnki.1003-2053.2015.02.009 |

| [7] | 陈悦, 陈超美, 胡志刚, 等. 引文空间分析原理与应用: CiteSpace实用指南[M]. 北京: 科学出版社, 2014. |

| [8] | Chen CM, Hu ZG, Liu SB, et al. Emerging trends in regenerative medicine: a scientometric analysis in CiteSpace[J]. Expert Opin Biol Ther, 2012, 12(5): 593-608. DOI:10.1517/14712598.2012.674507 |

| [9] | Brady WJ, Chavez S, Gottlieb M, et al. Clinical update on COVID-19 for the emergency clinician: cardiac arrest in the out-of-hospital and in-hospital settings[J]. Am J Emerg Med, 2022, 57: 114-123. DOI:10.1016/j.ajem.2022.04.031 |

| [10] | Magid DJ, Aziz K, Cheng A, et al. Part 2: evidence evaluation and guidelines development: 2020 American heart association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2020, 142(16_suppl_2): S358-S365. DOI:10.1161/CIR.0000000000000898 |

| [11] | Merchant RM, Topjian AA, Panchal AR, et al. Part 1: executive summary: 2020 American heart association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2020, 142(16_suppl_2): S337-S357. DOI:10.1161/CIR.0000000000000918 |

| [12] | 中华医学会急诊医学分会, 中国医药教育协会急诊专业委员会. 中国心脏骤停中心建设专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(10): 1296-1303. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.10.003 |

| [13] | Baldi E, Sechi GM, Mare C, et al. Out-of-hospital cardiac arrest during the covid-19 outbreak in Italy[J]. N Engl J Med, 2020, 383(5): 496-498. DOI:10.1056/NEJMc2010418 |

| [14] | 中华医学会急诊分会院前急救学组, 北京医师协会院前急救分会. 电话指导的心肺复苏专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(8): 951-955. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.08.007 |

| [15] | Neumar RW, Shuster M, Callaway CW, et al. Part 1: executive summary: 2015 American heart association guidelines update for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2015, 132(18 Suppl 2): S315-S367. DOI:10.1161/CIR.0000000000000252 |

| [16] | Chen SY, Lachance BB, Gao L, et al. Targeted temperature management and early neuro-prognostication after cardiac arrest[J]. J Cereb Blood Flow Metab, 2021, 41(6): 1193-1209. DOI:10.1177/0271678X20970059 |

| [17] | 中华医学会急诊医学分会复苏学组, 中国医药教育协会急诊专业委员会. 成人体外心肺复苏专家共识更新(2023版)[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(3): 298-304. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.03.005 |

| [18] | Perera K, Khan S, Singh S, et al. EEG patterns and outcomes after hypoxic brain injury: a systematic review and meta-analysis[J]. Neurocrit Care, 2022, 36(1): 292-301. DOI:10.1007/s12028-021-01322-0 |

| [19] | Sandroni C, Cronberg T, Sekhon M. Brain injury after cardiac arrest: pathophysiology, treatment, and prognosis[J]. Intensive Care Med, 2021, 47(12): 1393-1414. DOI:10.1007/s00134-021-06548-2 |

2024, Vol. 33

2024, Vol. 33